PRこの記事は、算数ガーデンと提携する教材のPR情報を含んでいます。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

という方必見!

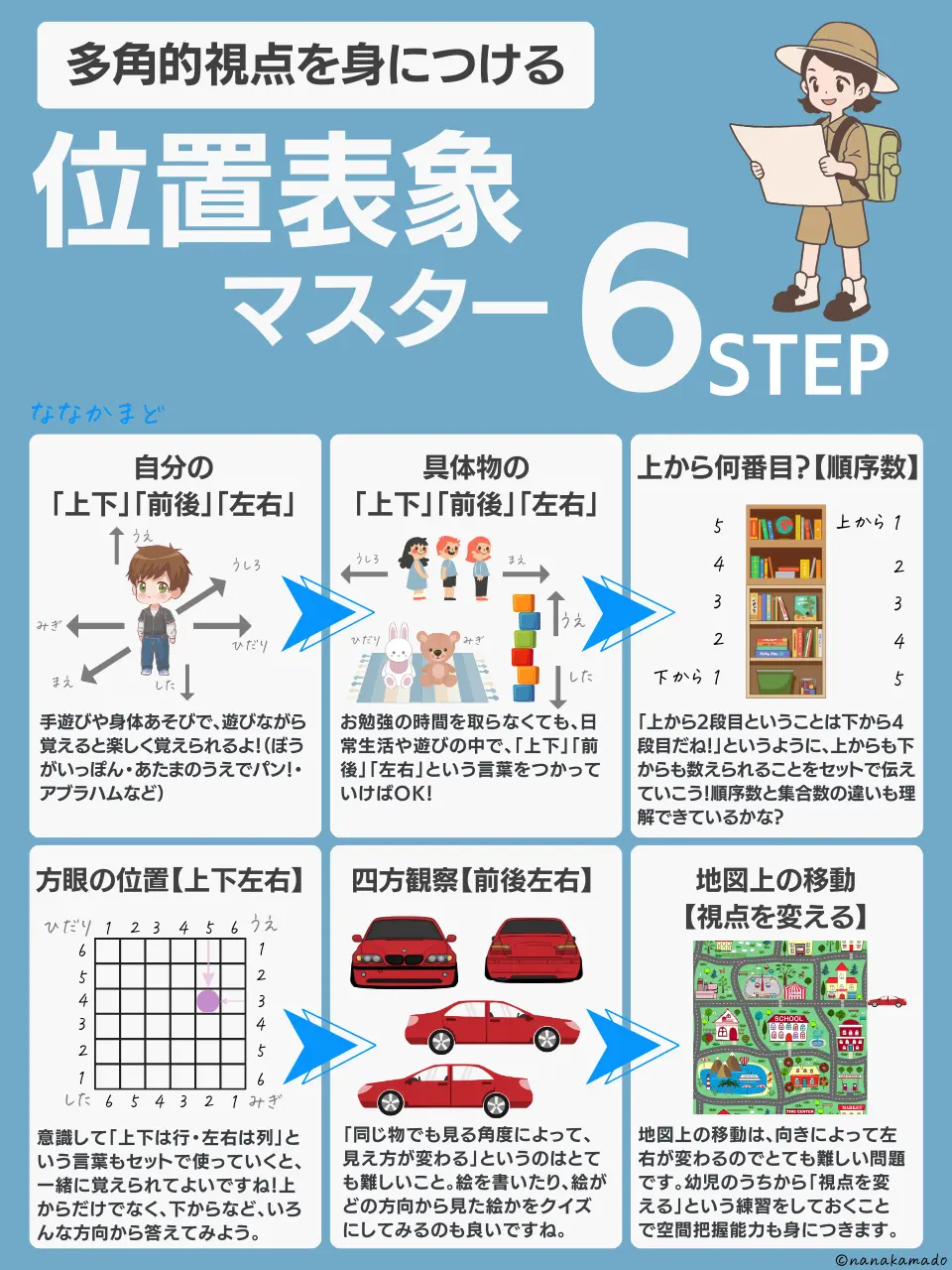

位置表象を教える上では、焦らず順番に教えていくことが大切です。

ななかまど

ななかまどこの記事では、6ステップでわかりやすく解説します。

最後まで読んで、日常生活に取り入れてみてくださいね。

「上下」という概念を理解するのは、3歳頃。

「前後」がわかるのが、4歳頃。

「左右」を理解できるのは4歳半頃と言われています。

しかし、おとななら当たり前に理解している「上」という概念も、「自分の上」「机の上」「プリントの上の方」「シャツの上にはおる」など、「上」の使い方はさまざまで難しい概念です。

「前」も誰から見た「前」なのか?によって方向は変わります。

「左右」は向かい合っていると自分の右手側に相手の右手がくるように、体の向きによって変わっていくため、とても難易度が高いです。

子どもの発達には個人差があり、日常生活でどのくらい「上下」「前後」「左右」という言葉を聞いているかによっても変わってきます。

位置表象は、とても難しい言葉だということをおとなが理解した上で、家庭でも、「そこ」「あそこ」などではなく、積極的に「上下」「前後」「左右」といった位置を表す言葉を意識して使用するようにするとよいですね。

位置表象を教えていく上で意識したい3つのポイントを紹介します。

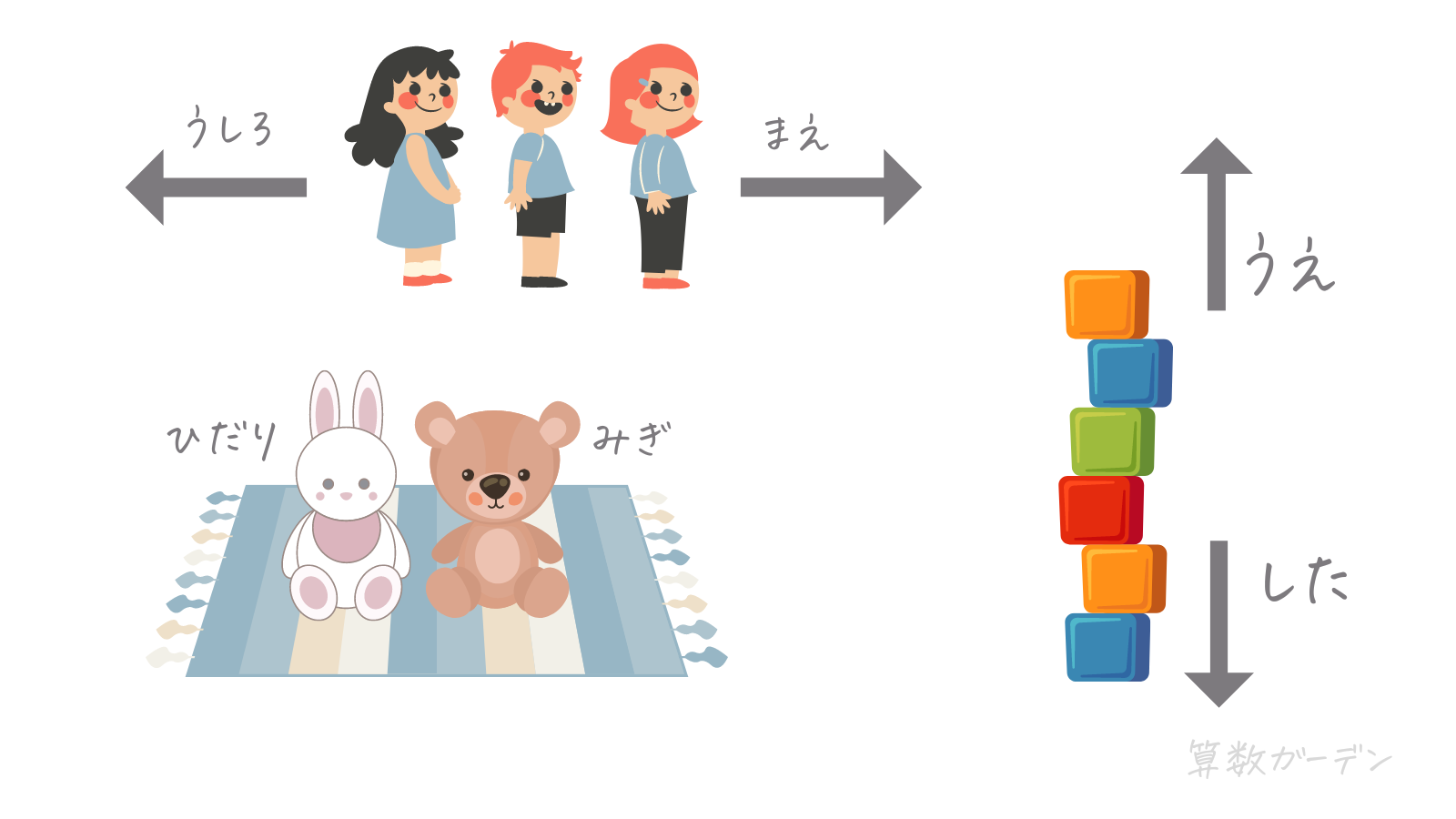

子どもは、「上下」→「前後」→「左右」の順で理解しやすいことがわかっています。

特に「左右」の概念はとても難しいので、まずは、「上下」や「前後」から伝えていきましょう。

「左右」についても、日常生活に使っていくことで少しずつ理解していきます。

子どもが理解できていなくても、言葉で伝えていくことは大切ですね。

まだ子どもが理解していない概念については、「上」と「下」を一度に教えるよりも、「上」なら「上」だけを伝え、片方ずつ理解できるようにしていきましょう。

特に「左右」は、右と左を両方同時に教えると混乱しやすいです。

まずは「右」だけを教えて覚えてから、「反対は左」ということを伝えていくとスムーズです。

最初は、子どもが体を使って覚えていくと理解しやすいです。

いきなり具体物や紙の教材に取り組むのではなく、日常生活や遊びを通して体で覚えていくのがおすすめです。

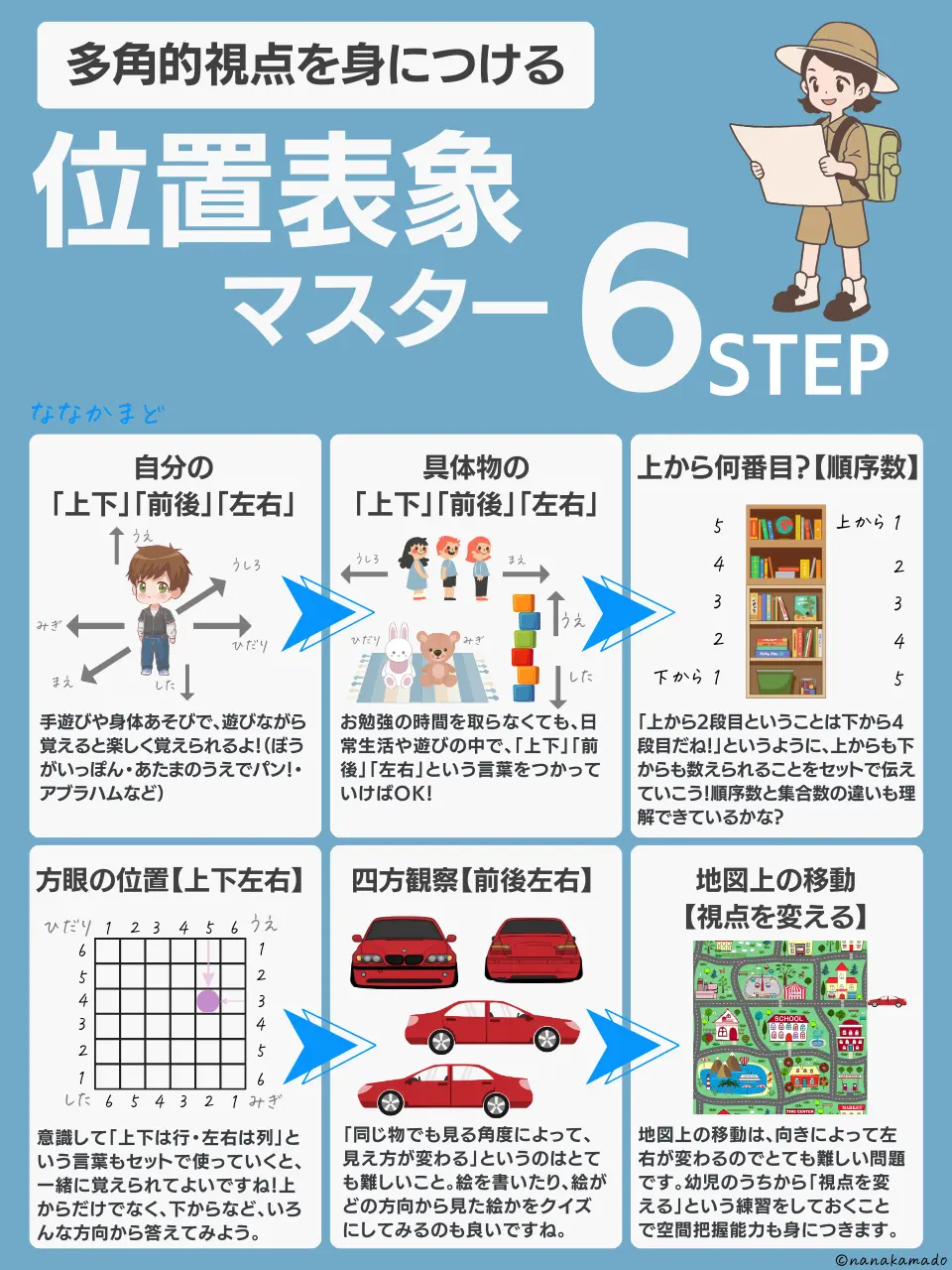

位置表象を教えていく方法を6STEPにまとめました。

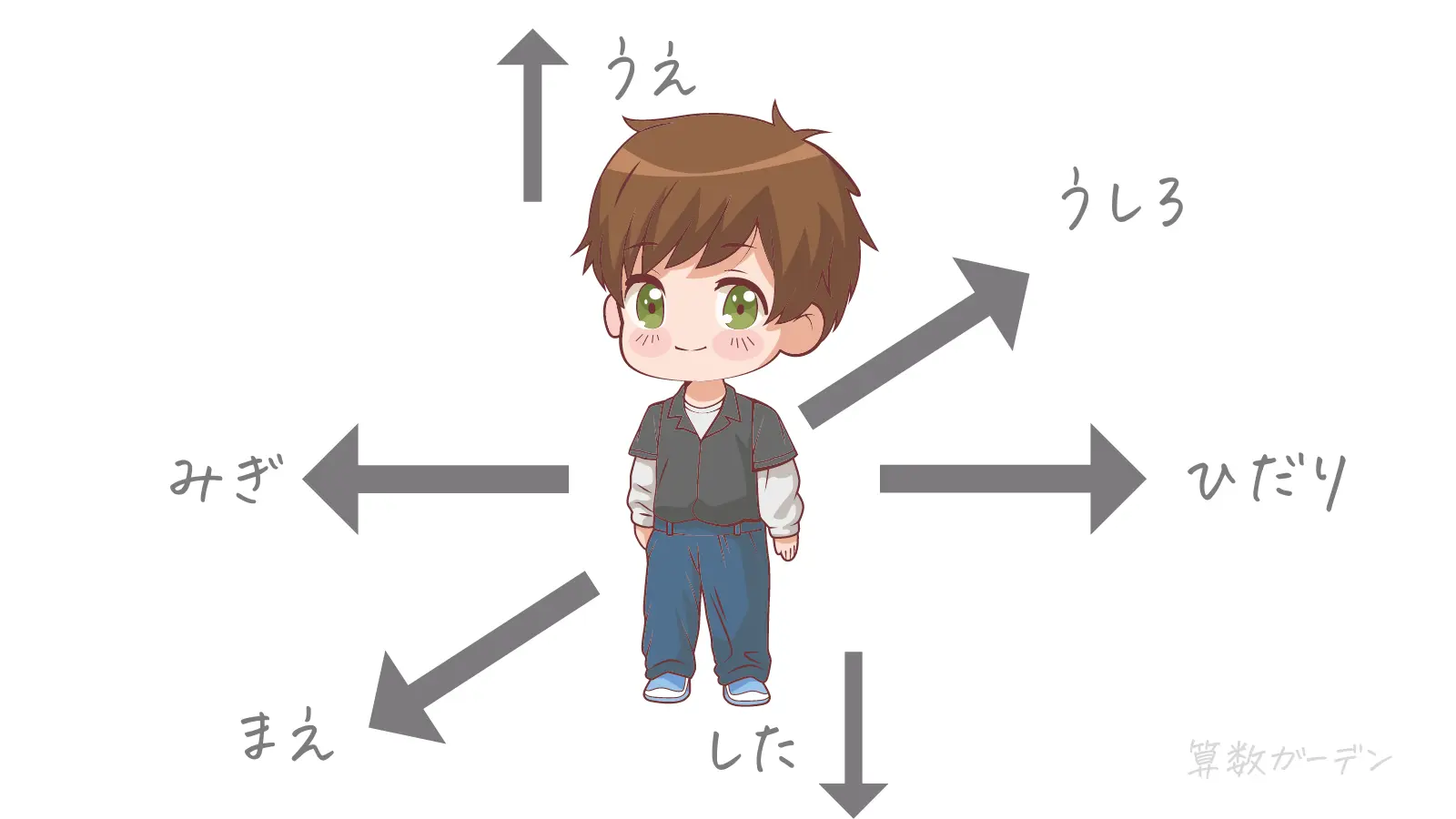

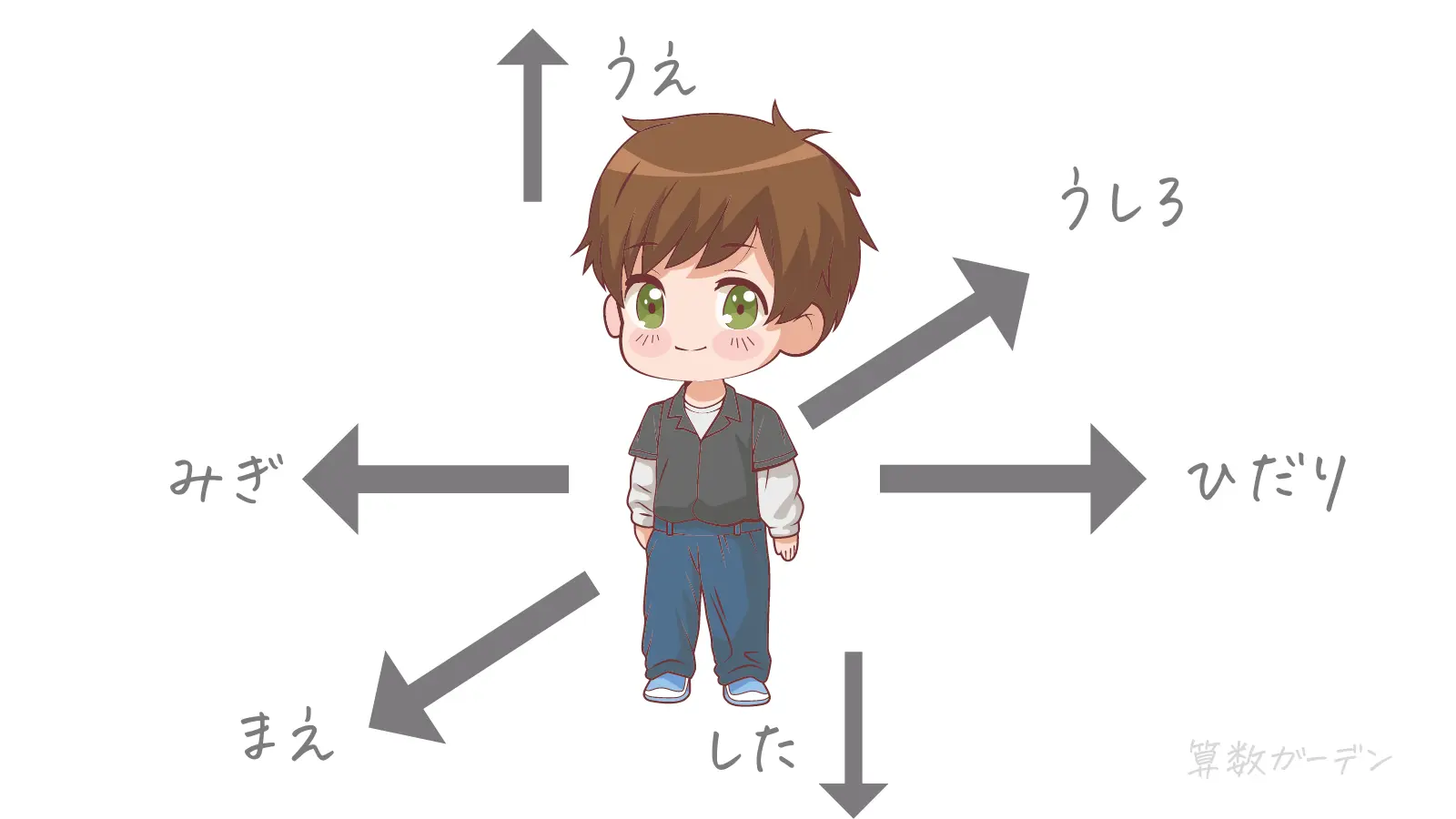

まずは自分から見た「上下」「前後」「左右」を理解していきましょう。

「ぼうが一本」や「あたまのうえでパン!」という手遊びがおすすめです。

左右を教えるときには左利きの子も多いので、「お箸を持つ手」や「えんぴつを持つ手」という表現は使わないようにしています。

いつも座る席に「みぎ」「ひだり」と書いておいたり、着替える時に「右手通して」「左手通して」と意識して使うようにすると良いですね。

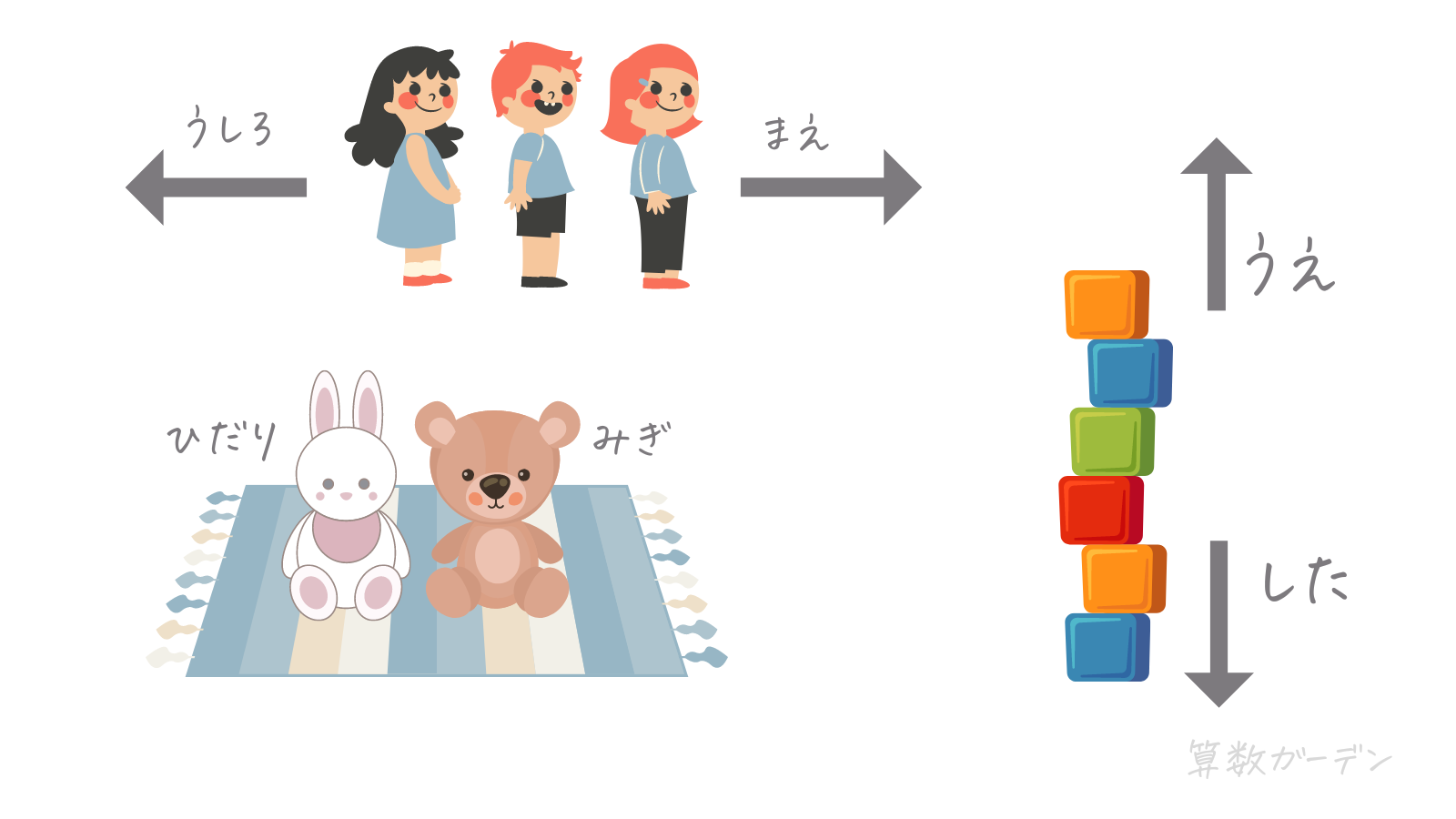

自分から見て「上下」「前後」が理解できるようになったら、具体物の「上下」「前後」を覚えていきましょう。

色のついた積み木を積み重ねて、「赤の上に緑があるね」と声をかけたり、ぬいぐるみを並べて「左側にうさぎがいるね」と声をかけてもよいですね。

日常生活でできるだけ意識して「上下」「前後」「左右」を使っていくことで覚えられます。

「机の上にあるリモコン取って!」と声かけしたり、絵本を見ながら「うさぎさんの後ろにいるのは誰?」と聞いてみたり

「〇〇の右側にあるよ!」など、意識して使っていくことで覚えていきましょう。

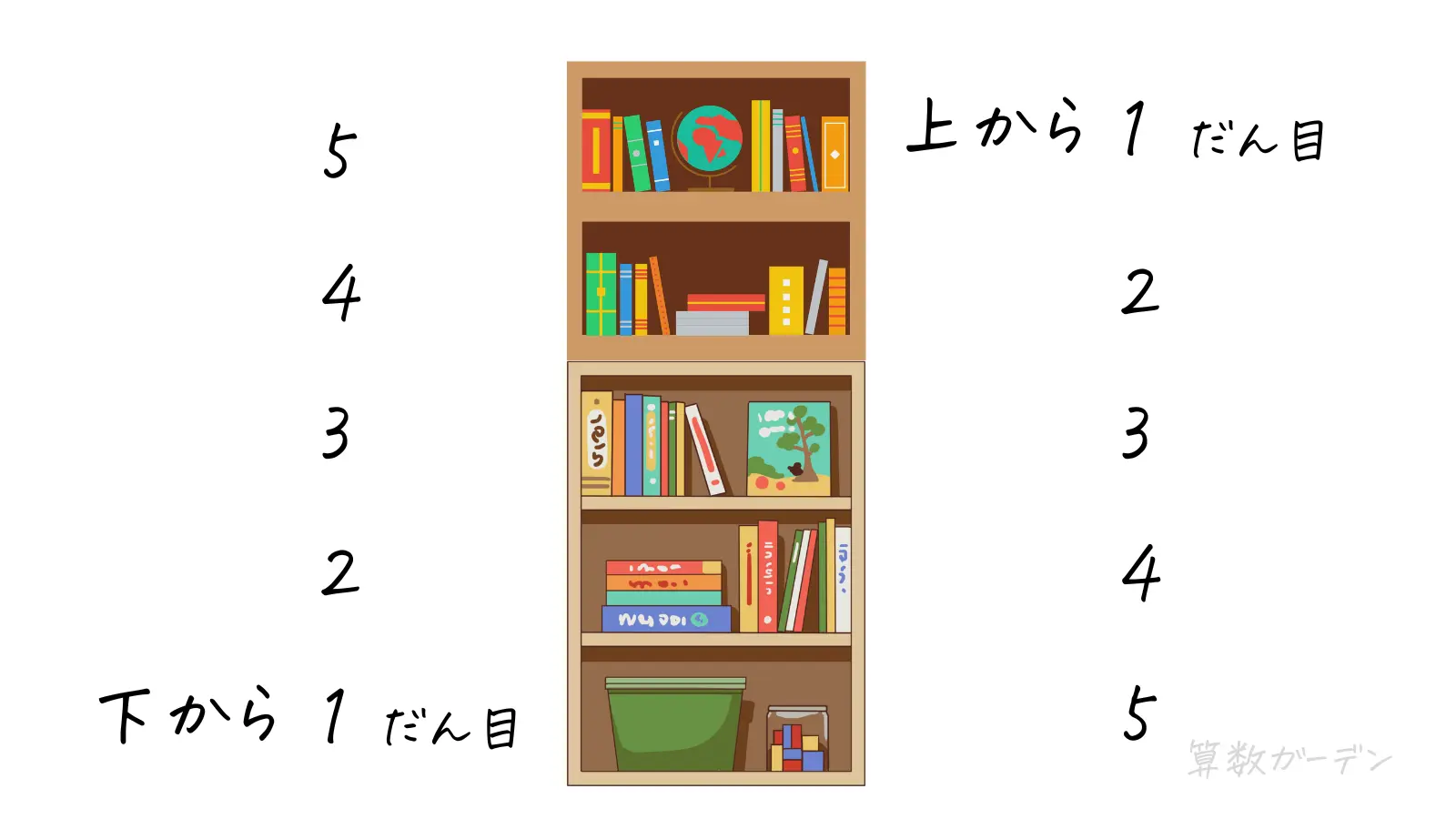

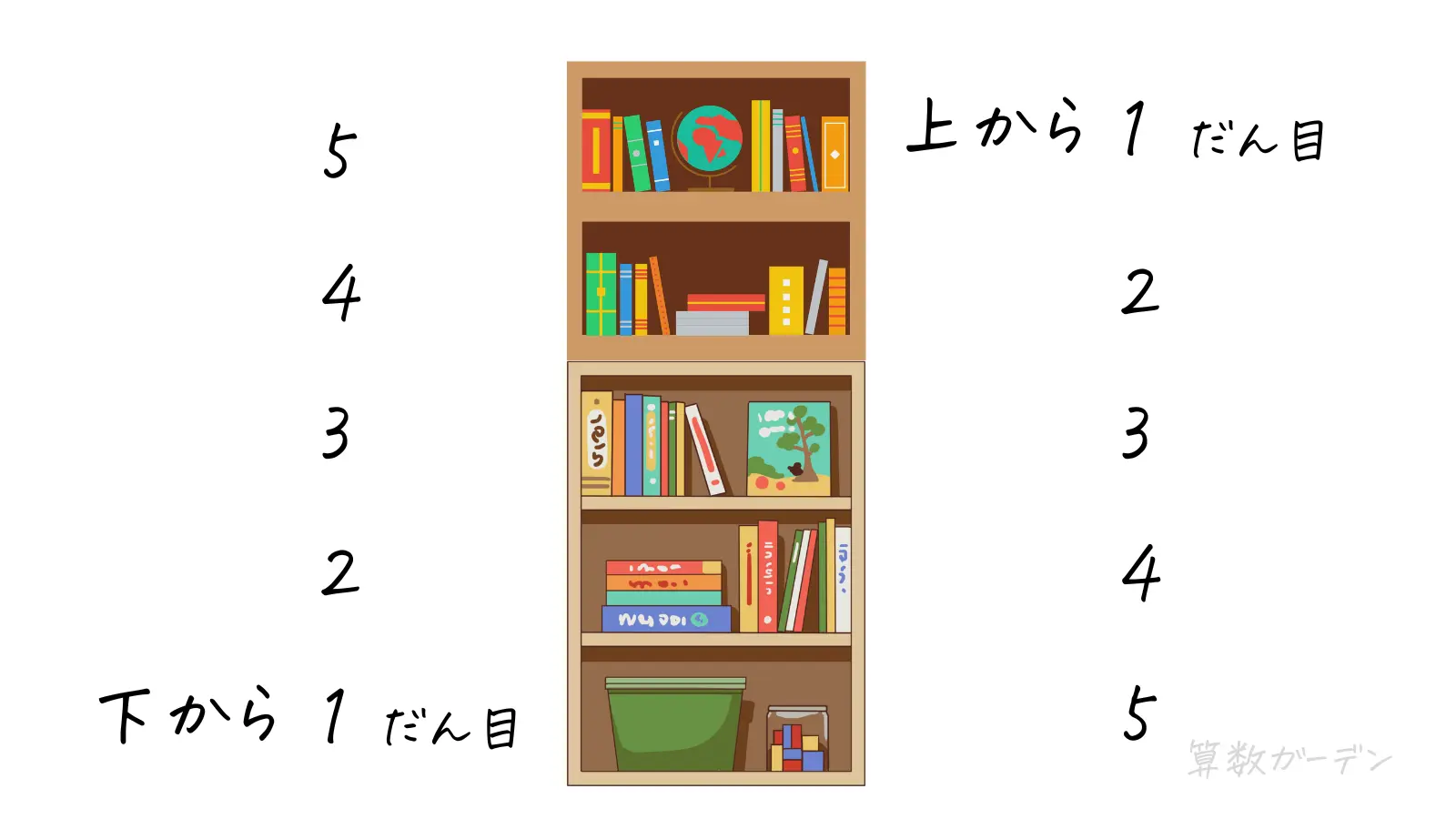

「上下」「前後」「左右」がわかるようになってきたら、徐々に順序数を取り入れていきましょう。

「上から2番目に靴下が入っているよ」「前から3番目が◯◯ちゃんの席だね」

この時には「上から2段目ということは下から4段目だね!」というように、上からも下からも数えられることをセットで伝えていきましょう。

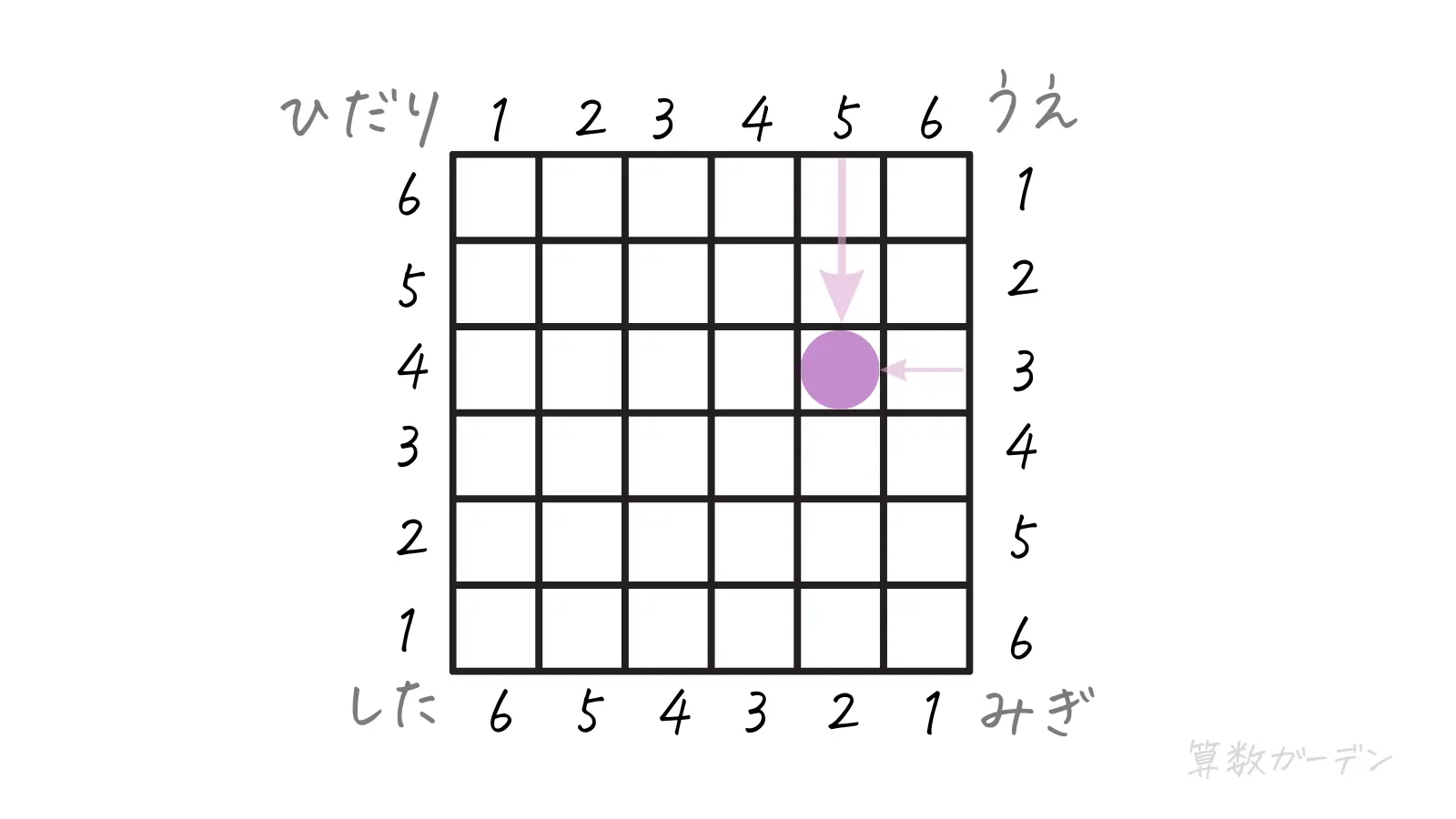

日常生活で「上下左右」がある程度理解できるようになったら、ペーパー教材を使っていくとよいです。

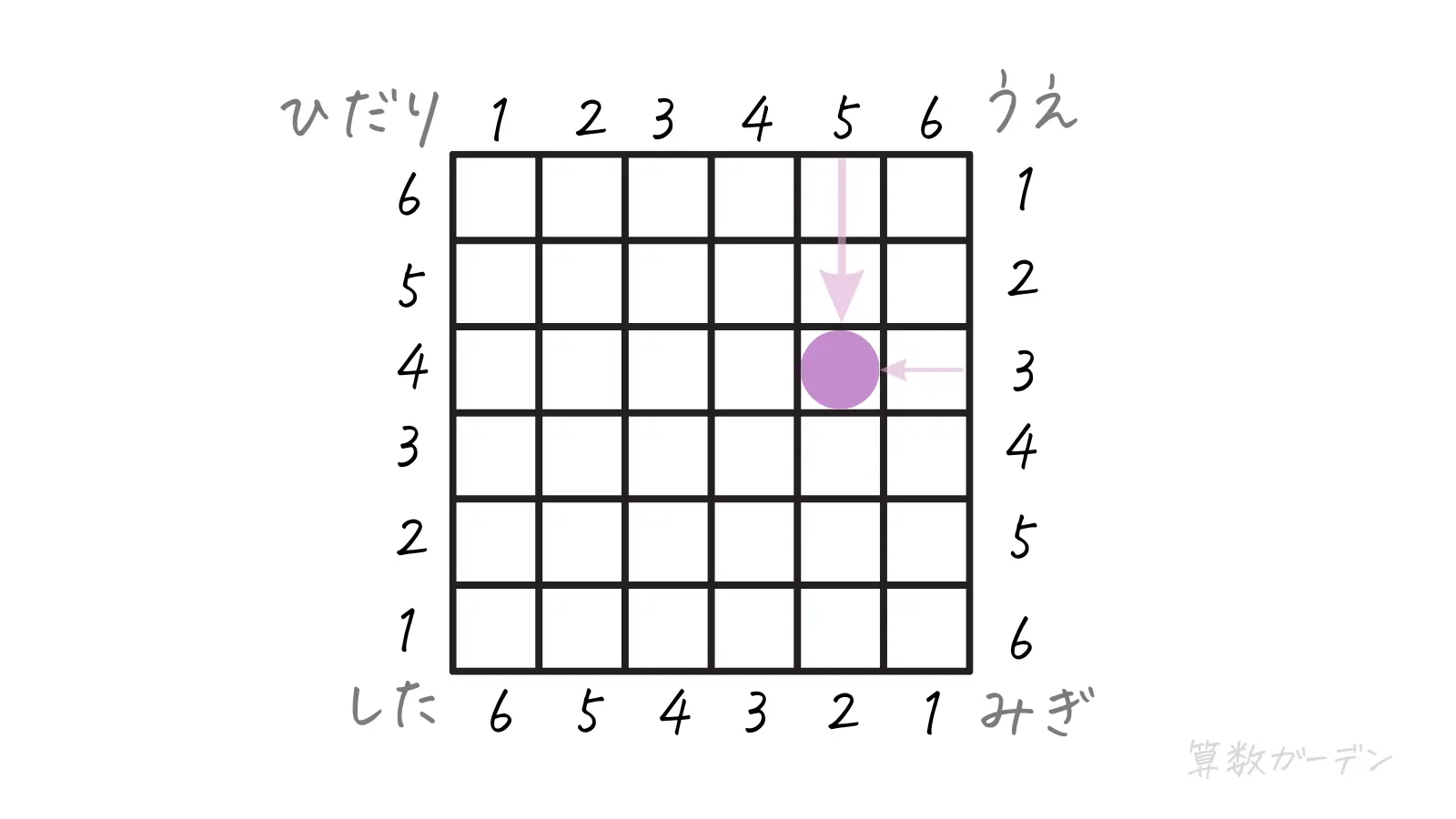

方眼を用意し、「上から3行目、右から2列目に書かれているのは何?」と聞いたり、指定した位置におはじきを置いてもらいます。

この時に、意識して「上下は行・左右は列」という言葉もセットで使っていくと、一緒に覚えられてよいですね!

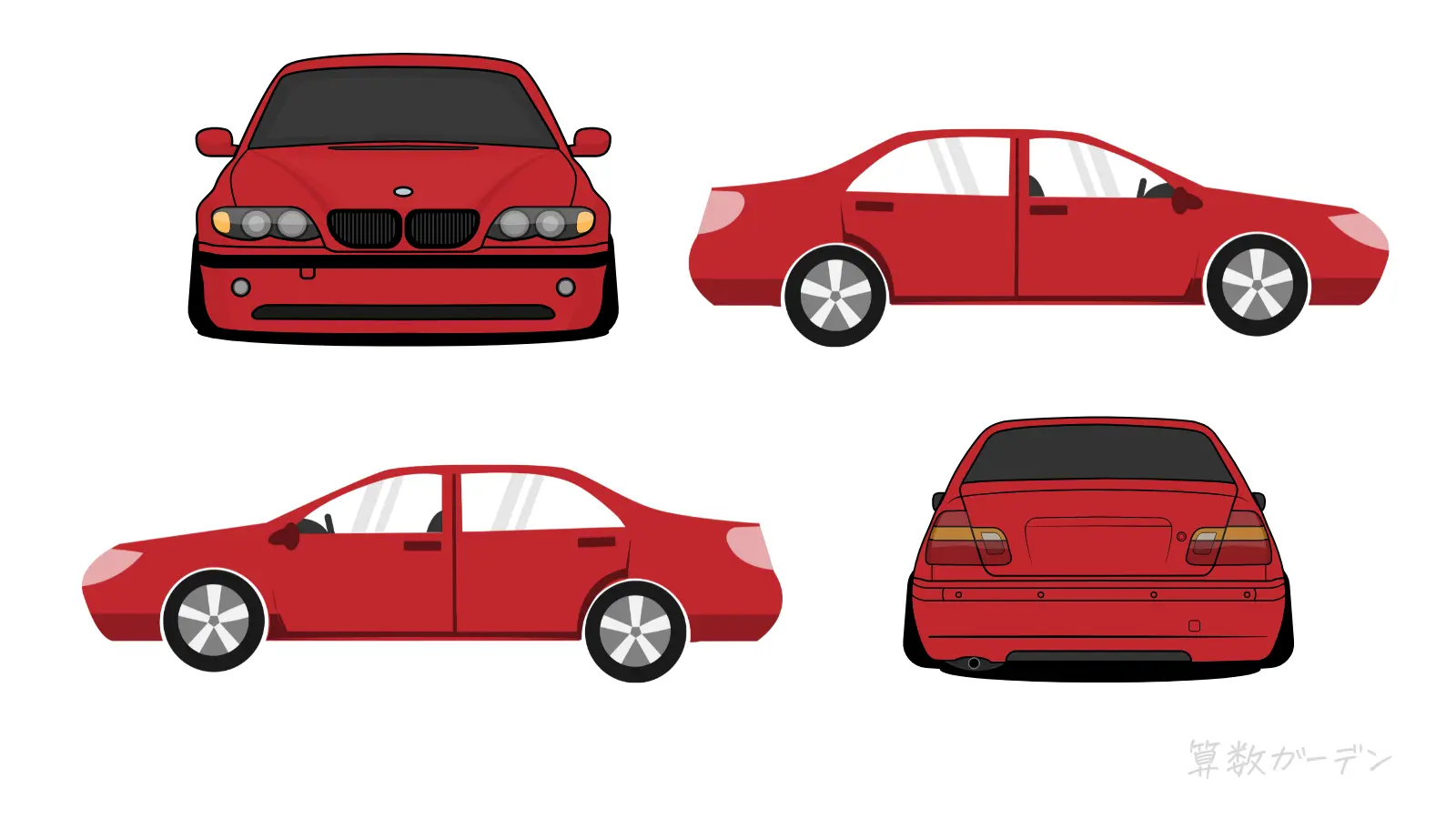

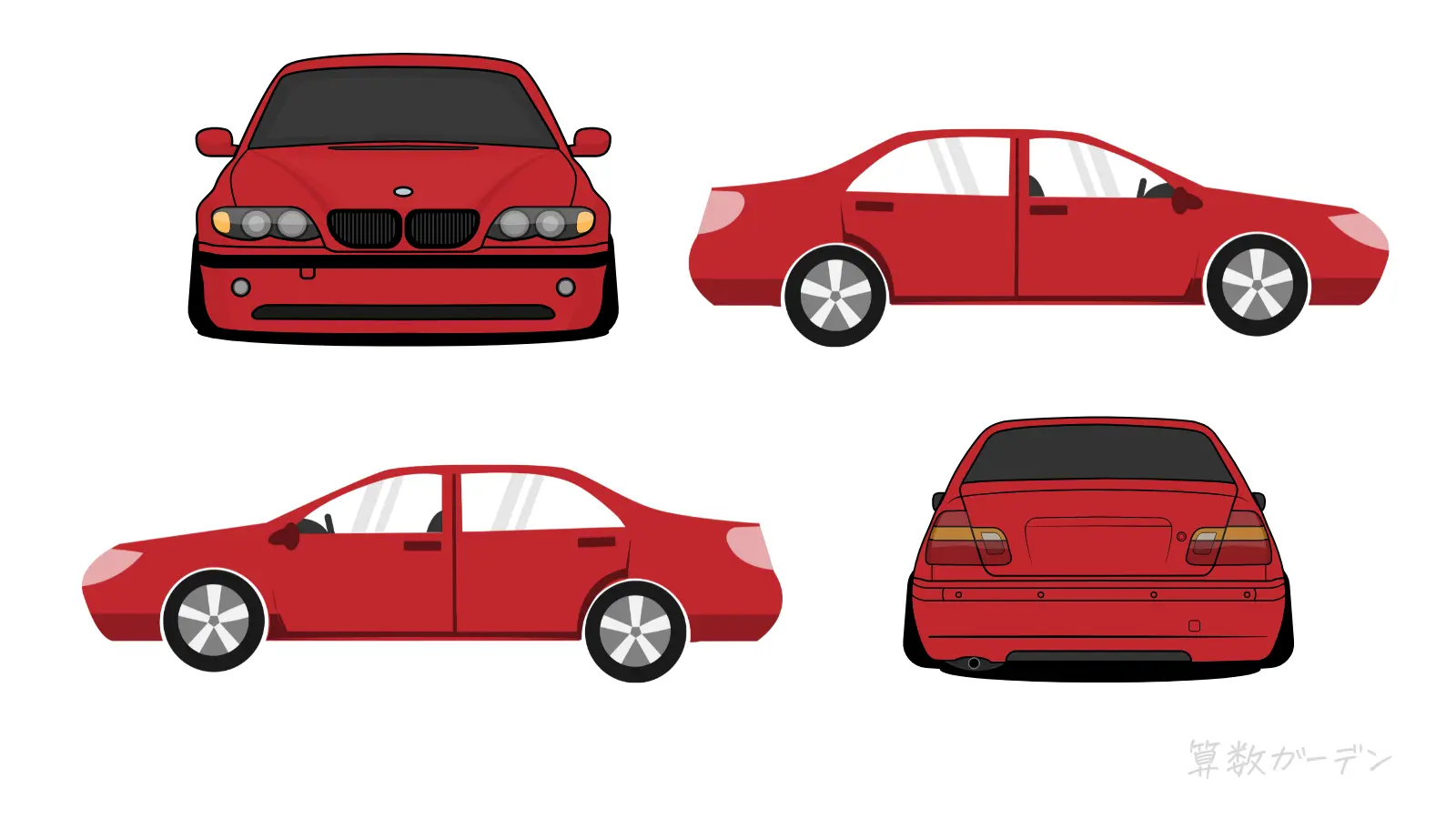

左右非対称の1つの物をいろいろな角度から観察しましょう。

いろんな角度から絵を書いたり、書いた絵がどの方向から見た絵かをクイズにしてみるのも良いですね。

「同じ物でも見る角度によって、見え方が変わる」ということに気がつくのはとても難しいことです。

あえて、いろんな角度から見る機会を作ってあげることで、多角的視点が身につきます。

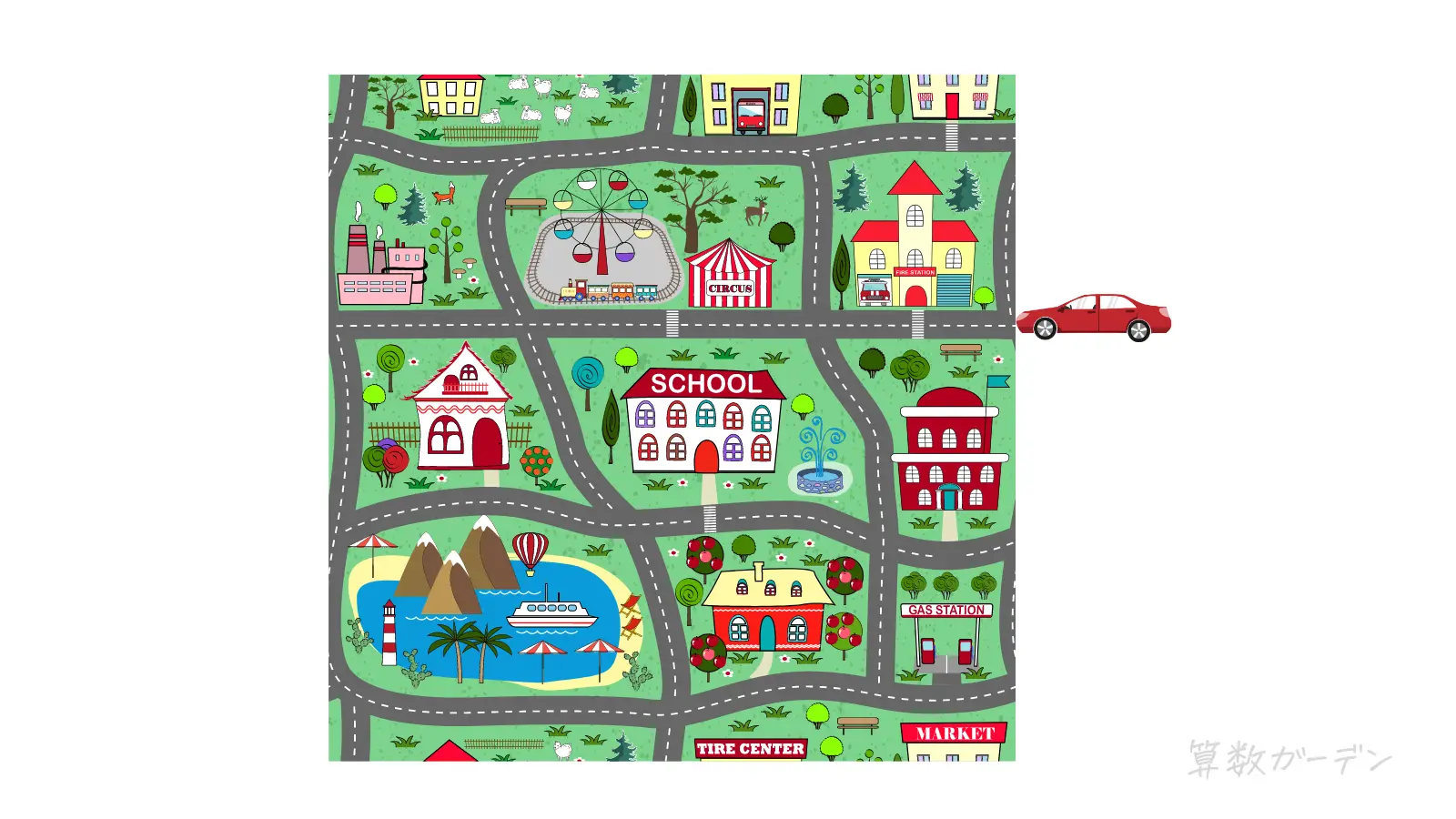

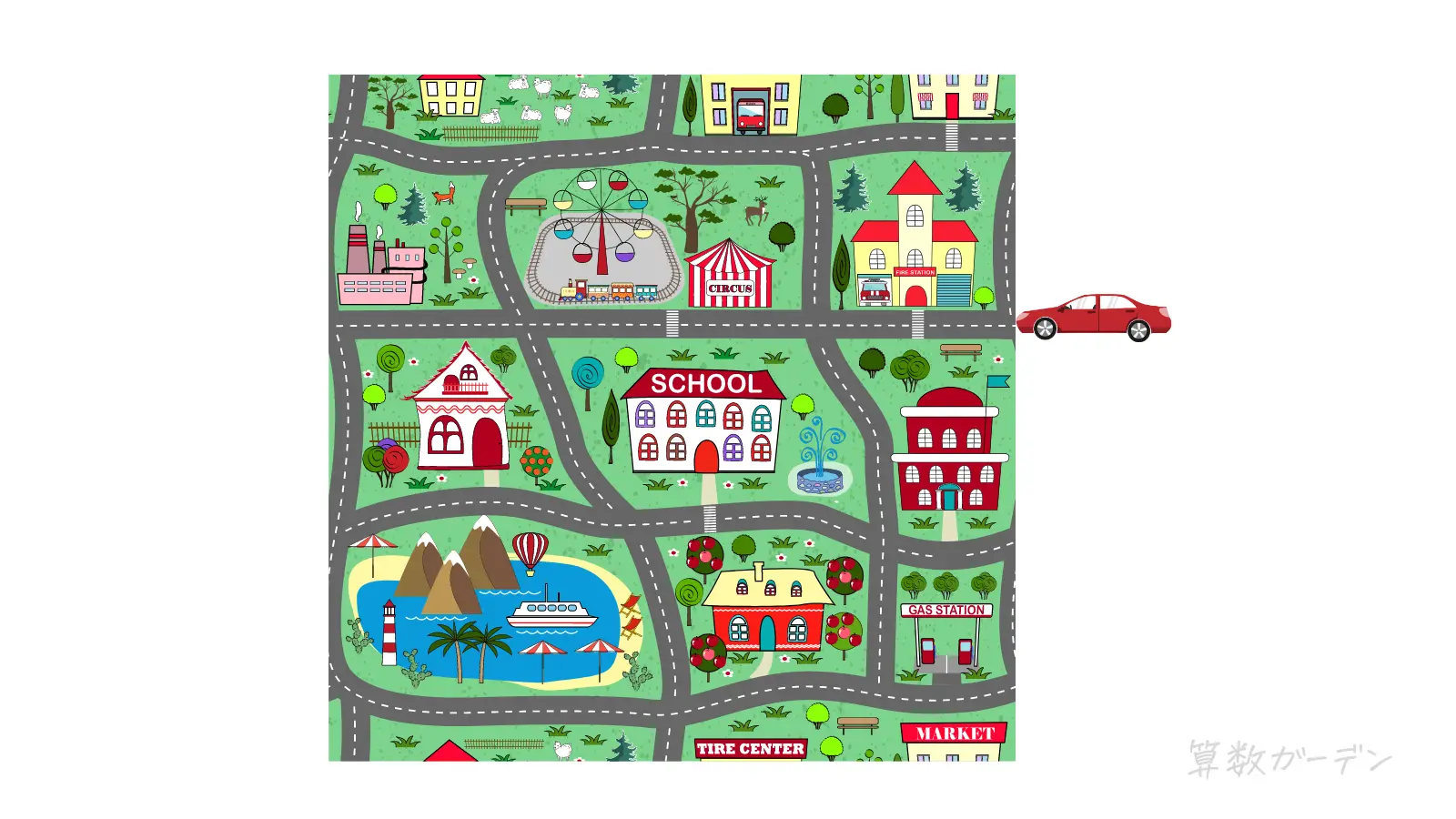

道路が書かれた紙やマットとトミカなどを使って、「右に曲がりまーす」などと指示を出してみましょう。

地図上の移動は、向きによって左右が変わるのでとても難しい問題です。

幼児のうちから「視点を変える」という練習をしておくことで空間把握能力も身につきます。

最初は大きなプレイマットなどを使うと、自分も車と同じ向きに移動して考えられるので理解しやすいです。

慣れてきたら机の上で行い、ミニカーではなく鉛筆で地図上を辿れるようになるとバッチリです。

位置表象を教えるのにピッタリな絵本を紹介します。

「うしろにいるのだあれ」という感じで、上下左右が学べます。

とてもわかりやすくて、読みやすい絵本でおすすめです。

いろんなシリーズが出ているので、お子さんの好みに合わせて選ぶこともできます。

絵本に書かれた絵を「右手で」「左手で」という指示にしたがって叩いたりなでたりしながら読む、参加型の絵本。

楽しく左右を覚えられるおすすめの本です。

いろんなものの「まえむき・よこむき・うしろむき」が絵で描かれています。

四方観察のイメージをつかむのにとてもおすすめな絵本です。

「左右」という言葉は出て来ませんが、「この絵はどこから見た絵?」といった声かけをすれば、四方観察の教材にもなり、長く楽しめる絵本です。

位置表象「上下」「前後」「左右」を楽しく覚えられる遊びを紹介します。

手遊びはちょっとしたスキマ時間にできるのでおすすめ。

「ぼうがいっぽん」は、指さして、自分の上下左右を覚えられます。

「ぼうがいっぽん」が載っている本

「あたまのうえでパン!」は、体の「上・横・前・後ろ」を理解できる歌です。

あたまのうえでパン!が載っている本

「バスに乗って」は、ママパパのお膝に子どもを乗せて、歌を歌います。

「左右」を体で感じられます。

KING RECORDSさんのYouTubeがあったのでご紹介します。

「忍者しゅりけん」は、「足しゅりけん」「頭しゅりけん」の部分を「上しゅりけん」「下しゅりけん」に変えると上下を覚えられます。

という風に体を動かしながら遊んで学べます。

歌に合わせて体操をします。「右手」「左手」「右足」「左足」を覚えられます。

ボンボンアカデミーさんのYouTubeを紹介します。

お正月あそびの定番「福笑い」も、「上下左右」を知るのにおすすめの遊び!

「上下左右」の指示を出し、それを聞いてパーツの位置を動かすので、小さな子にとっては難しいです。

ちびむすドリルで無料でダウンロードできます。

現代風福笑いはあなっぽこブログでダウンロードできます。

「赤上げて・白上げて」と指示を出された旗をあげる旗揚げゲーム。

「右上げて・左あげて」に変えると、左右を覚えられます。

左右は、体で覚えてしまうとスムーズです。

ある程度「上下」「前後」「左右」の理解ができるようになったら、実際に問題を問いてみるのがおすすめです。

私は久野先生の幼児教育に対する考え方が好きで、こぐま会の教材を使っています。

こぐま会公式HPでも購入できます。

幼児期に位置表象を理解しておくことで、位置関係を正確に捉えられるようになり、多角的視点が身につきます。

焦らず順を追って、理解を進めていきましょう!

記事執筆の根拠となる参考文献を紹介します。

名門幼児教室の「こぐま会」の久野さんの著書。

幼児期に学ぶべき幼児教育について、家庭で実践できるよう具体的に解説されています。

遠城寺式乳幼児分析的発達検査法は、「運動」「社会性」「言語」の3分野から質問項目を構成し、「移動運動・手の運動・基本的習慣・対人関係・発語・言語理解」の6つの領域で、子どもの発達を検査できます。

子どもの発達段階の目安を知ることができます。

「何歳頃にできるようになるの?」「自分の子どもの発達を知りたい」という方は読んでみると参考になります。

ただし、子どもの発達には個人差があるのが当たり前なので、あまり年齢にとらわれすぎず見守ることも大切です。

幼児が就学までにどれだけの言語能力を獲得していくのか?その実態・特徴・問題点について昭和42年からの3年間で研究された内容です。

古い本ですが、とても参考になります。

分厚く定価も8,000円と高価。私は中古のものを購入しました。

言語・コミュニケーション発達スケールは、0歳~6歳の乳幼児の言語・コミュニケーション発達に関する知見を基盤につくられた言語検査です。

検査によって、子どもの言語に関する発達年齢と指数を出すことができます。

子どもの発達段階の目安を知ることができます。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

メールやサイト名はなくても送信できます