PRこの記事は、算数ガーデンと提携する教材のPR情報を含んでいます。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

親が夢中になって教えれば教えるほど、子どもには逆効果で算数嫌いになってしまう可能性があります。

なぜなら、やるべき勉強方法が間違っているから。

ななかまど

ななかまどタブレット教材「RISU算数」と書籍「理系が得意な子の育て方」に出会って、勉強方法が間違っていることに気が付き、算数嫌いだった娘が「算数は得意!」と自信を持てるようになりました。

苦手な算数を克服するたった一つの方法は、つまずきをそのままにしないこと。

これは苦手な問題をひたすら解き続けることでは解決しません。

この記事を読めば、あなたのお子さんも笑顔で100点の算数のテストを見せてくれるようになります!

小学生がつまづきやすい苦手な単元

まずはお子さんがどこでつまづいているのかを明らかにしましょう。

苦手な算数を克服するたった一つの方法はつまずきをそのままにしないことです。

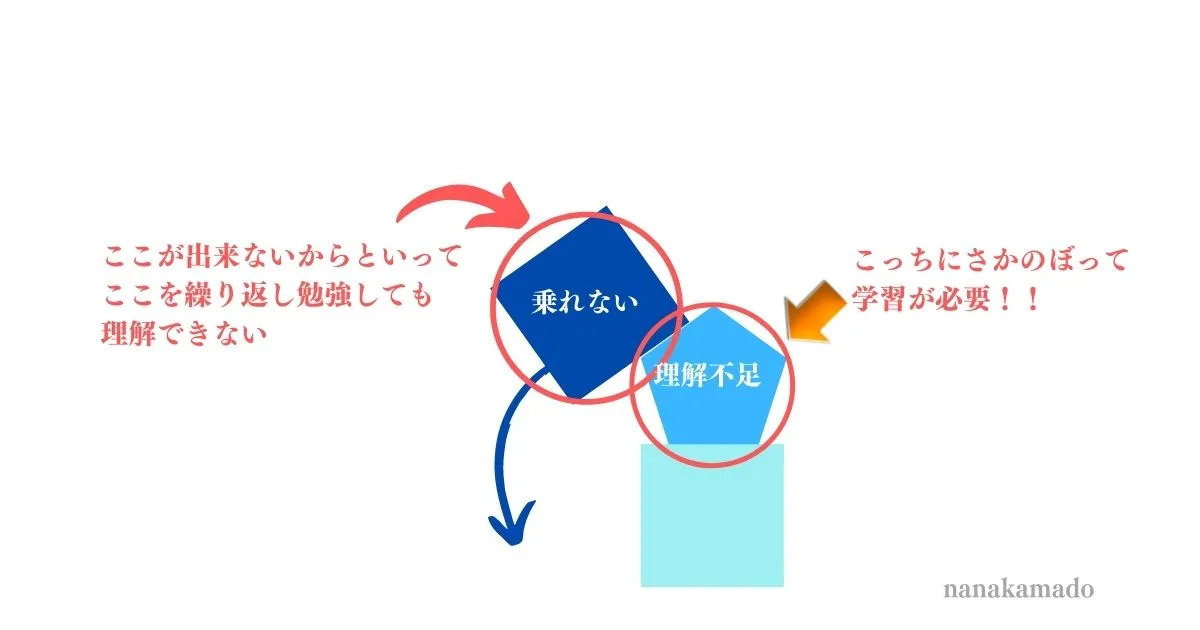

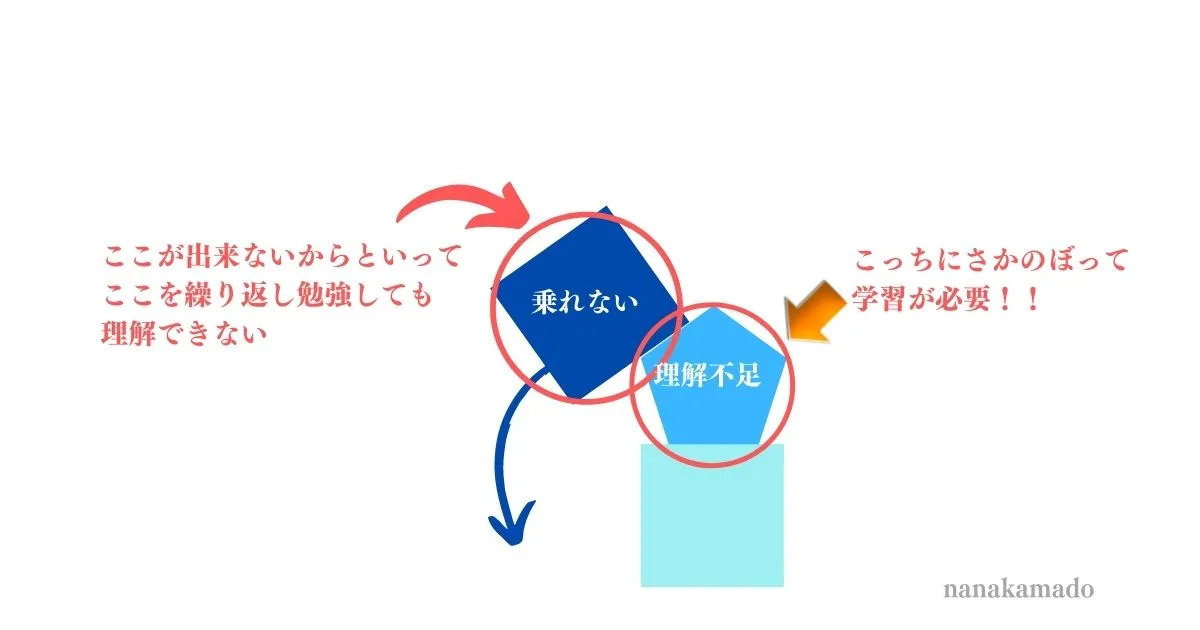

「つまずきをそのままにしない」と言うと、出来ない問題を出来るまでひたすら解くと考える人もいますが、そうではありません。

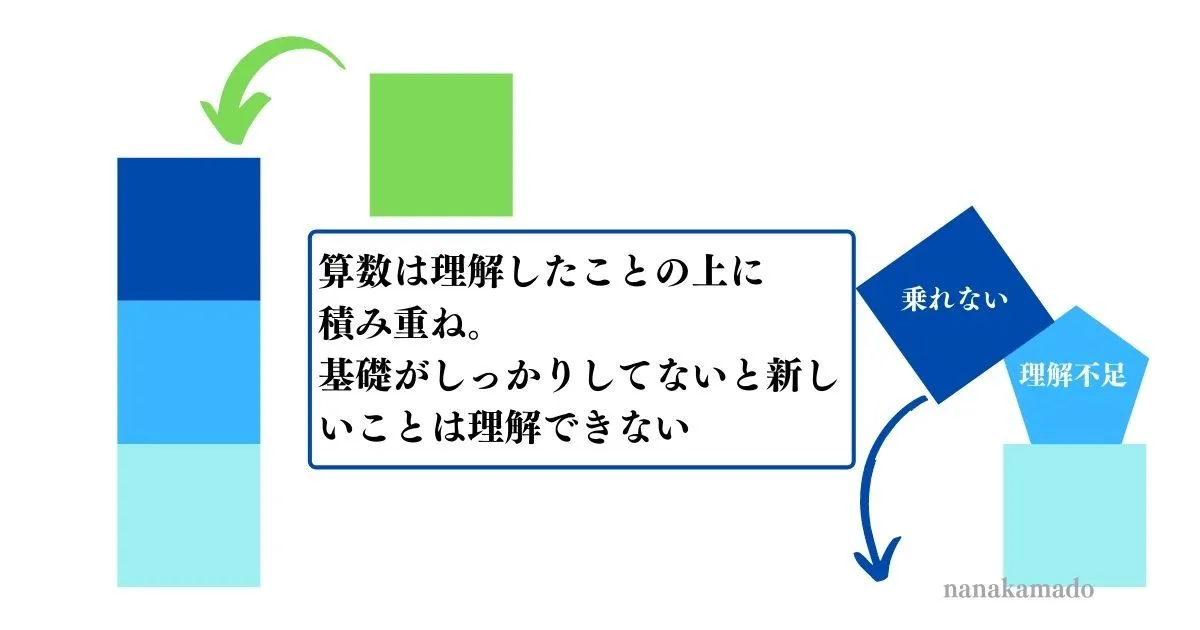

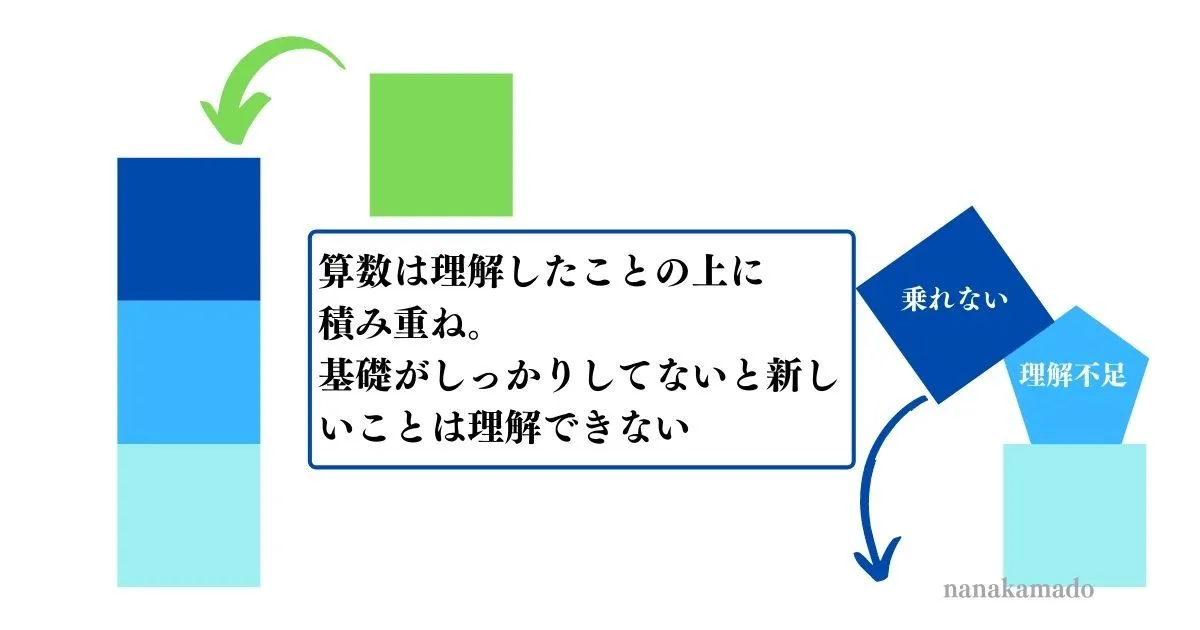

算数は他の教科とは違い、前に習ったことの上に積み重なるように習得していきます。

数の概念がわからなければ、足し算は解けないし、足し算がわからなければ引き算が解けません。

つまり習得出来ない問題をいくら練習しても、その前の問題をしっかり理解出来ていないので、今勉強している問題も理解できないのです。

「つまづきをそのままにしない」とは「一つ前にさかのぼって勉強する」ということ。

これを知っているだけで、お子さんの「算数が苦手」は簡単に克服できます。

「一つ前にさかのぼる」の「一つ前」とは何なのかを判断する方法を解説します。

学校の授業だと単元のまとまりが見えてこないため、どこにさかのぼれば良いのかがわかりづらいですよね。

それを見つけるために重要な考え方が算数を「位」「単位」「図形」の3単元でかんがえること。

書籍「10億件の学習データが教える理系が得意な子の育て方」によると、9割のこどもがつまづきやすい単元ワースト3が、この「位」「単位」「図形」だということ。

| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 位 | 数 足し算 引き算 | 大きなかず かけ算 | 少数・分数 わり算 | 億・兆 およその数 | 倍数・約数 平均 素数と因数分解 少数のかけ算・わり算 約分・通分 分数の足し算・引き算・かけ算・わり算 | 四則混合 xyの計算 |

| 単位 | 単位 | 早さ | ||||

| 図形 | かたち・図形 | 円・三角形 グラフ | 角度・四角形 対称・相似・合同 立方体・直方体 | 体積 | 比例と反比例 拡大と縮小 円周・円の面積 角柱・円柱・錐体の体積 線対称・点対称 |

学年に関係なくつまづく前の単元までさかのぼる必要があります。

「位」というのは、数の概念の基本です。

概念なので子どもにはとても理解しにくいところ。

しかし1年生で習う「数」や2年生で習う「大きな数」でしっかり理解しないまま先に進んでしまうと、

などの問題でつまづくことになります。

2年生の大きな数まで戻って「位」の概念を理解しましょう。

位を理解する方法

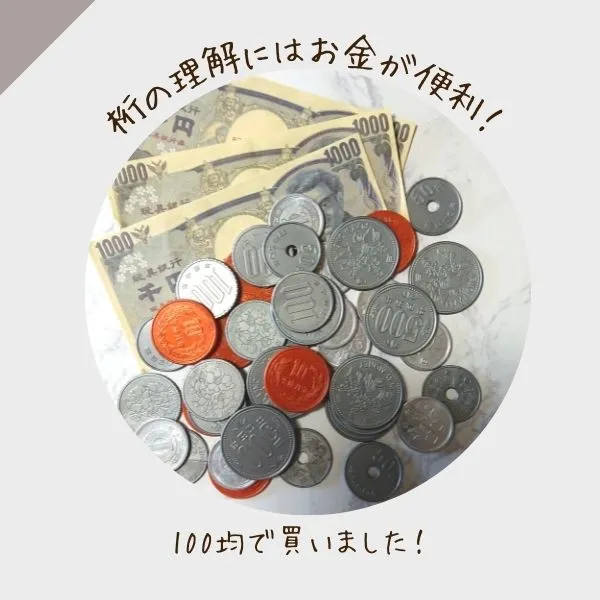

私は100均で売っているおもちゃのお金を使っています。(1円玉はなかったので本物)

それぞれ位のお部屋を画用紙に書いて、自分のお部屋に9個しか入れないことを説明。

お金は位が変わると小銭の種類が変わるのでわかりやすいです。

モンテッソーリの教具として有名なビーズも位の概念を理解するのにおすすめ。

視覚的に見て量がわかりやすいので小さな子でも理解できます。

ある程度位の概念がわかってきたら、数直線を使って大小をイメージするのもおすすめ。

数の感覚が身についていないと4100が「4000より大きくて5000より小さい」ということが理解できません。

数直線にすることで視覚的に分かりやすくしてみるのもおすすめです。

図に表すことは、後に線分図などを書いて問題文を視覚化する手段にも繋がっていきます。

単位は、数の概念に単位の暗記を掛け合わせた単元です。

もし数の概念、位の概念を理解してないようだったらまずは「位」の理解から始めましょう。

単位の苦手を克服する方法

単位は実際に使っていることで理解しやすくなります。

など、単位に触れやすい環境を整えていきましょう。

料理は、重さやかさを測る機会も多いのでお手伝いをするのもおすすめです。

単位の意味を知ることで知らない単位が出てきても冷静に考えられます。

覚えておくと便利です!

| m(ミリ)1000個に分ける | d(デシ)10個に分ける | k(キロ)1000倍 | ||

|---|---|---|---|---|

| 長さの単位 | 1mm | (1dm) | 1m | 1km |

| かさの単位 | 1mL | 1dL | 1L | 1kL |

| 重さの単位 | 1mg | (1dg) | 1g | 1kg |

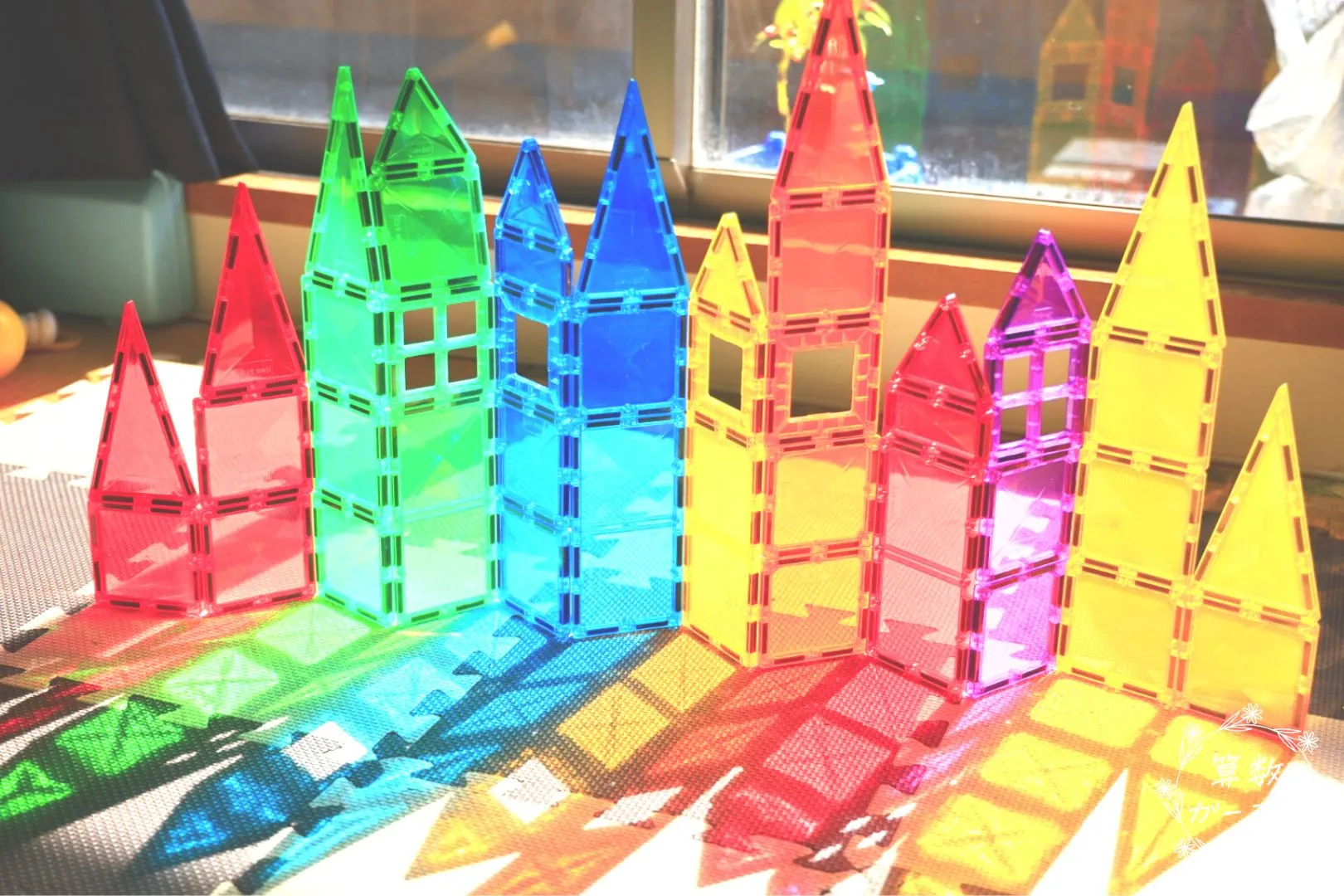

学校の授業では図形の授業をとびとびで学ぶため、次に図形を学ぶ時には前回の内容を忘れている場合が多いです。

普段の遊びに図形感覚を養う遊びを取り入れたり、まとめて図形の問題に取り組むこと良いです。

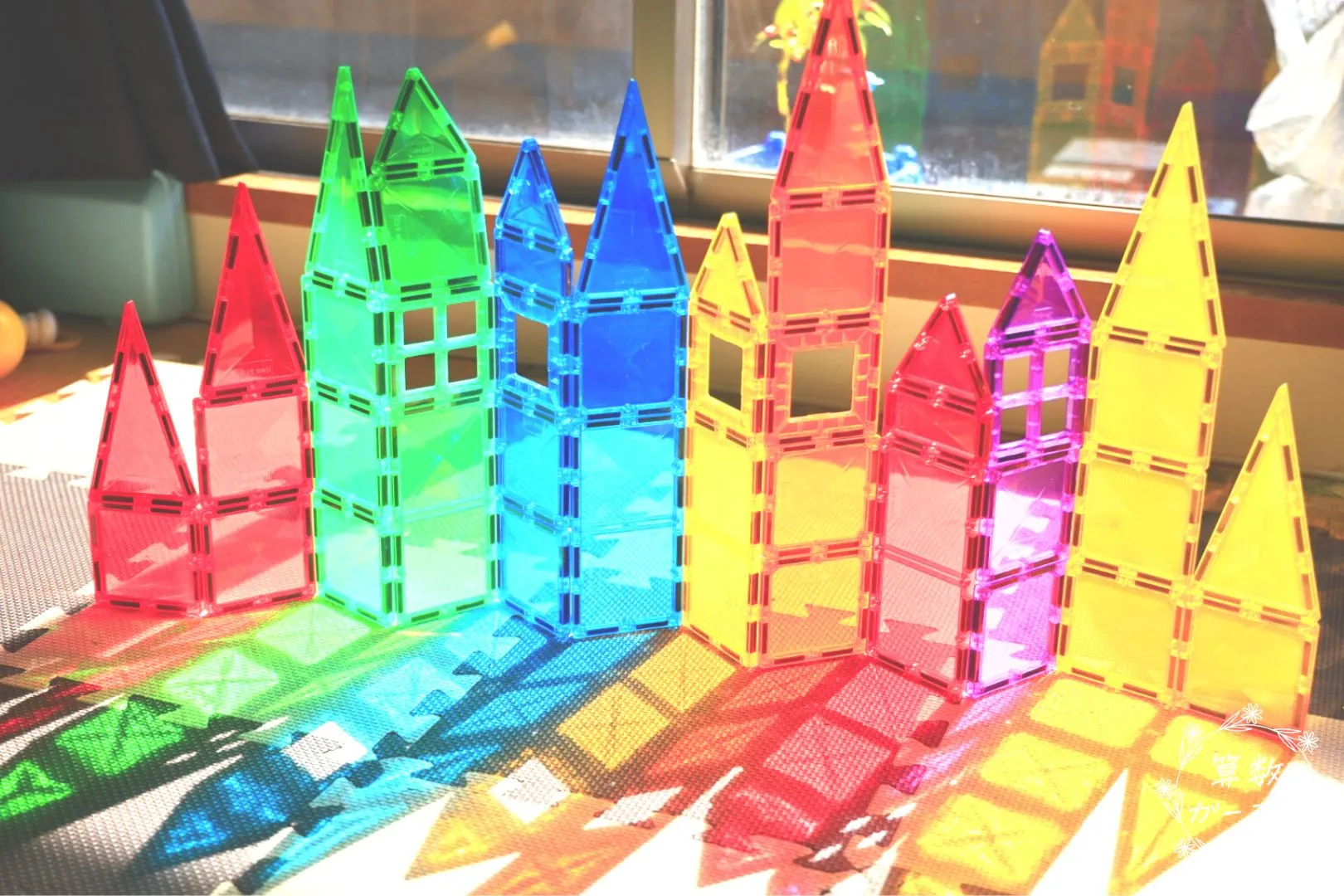

平面に立体図形が書かれた問題がよく出題されますが、立体図形に慣れていない子は平面に書かれた立体が立体に見えません。

普段から積み木やレゴブロックなど立体感覚を身につけるおもちゃで遊ぶのがおすすめ。

私のおすすめは、マグビルド。

平面も立体も作れて、展開図も理解しやすくなります。

立方体の展開図は全部で11種類。作りながら覚えましょう!

ティッシュやお菓子の空き箱は、遊んでから捨てましょう。

展開してみたり、重ねてくっつけてみたり…。

遊ぶ時に「この面とこの面をくっつけてみよう!」などと「面・辺・角」などの言葉も使っていると自然と覚えられますね。

おもちゃをわざわざ買いたくないという方は、空き箱をフル活用するのがおすすめです。

学年に関係なく図形をまとめて勉強するのも一つの手です。

例えば、2年生で「箱の形」について勉強しますが「立方体」「直方体」という用語は4年生で習います。

「直角」という用語は2年生で習いますが「直角=90度の角」ということは4年生の「角度」の単元で習います。

覚えられそうならまとめて覚えてしまった方が効率が良いですよね。

何年生で習うかや教え方については、1冊でしっかりわかる本シリーズが参考になります。

算数全般的に言えることですが、特に図形問題は「試す力」が重要です。

「ここに補助線を引いたらどうだろう?」「この方法ならどうだろう?」と試してみて、失敗したらこの方法ではダメだったという事実がわかる。

それを繰り返していくうちに、正解にたどり着けるのが算数です。

を褒めて伝えていきましょう。

そのためには、

が重要です。

試験では時間制限がありますが、早く解くのは最後の仕上げで十分です。

算数の文章問題が苦手という子も多いですよね。

娘も文章問題が苦手でした…。

原因は1年生の時に学校で「時間内に全問たしざん・引き算を解き終えなければ合格できない」という速さを競うテストを繰り返し実施されたことでした。

速く解く=すごいことという刷り込みをされてしまったため、文章問題も読み飛ばし、ひっ算も書かず暗算で解く方法が身についていました。

この方法を変えるため、私は書籍「理系が得意な子の育て方」で紹介されている2つの方法を家庭学習で徹底させました。

さらに、遊びの中で素話を聞かせて自由に絵に書いてもらうということも取り入れました。

話をよく聞いて、何を言っているのか表現する力を身につけるためです。

問題を音読させると、最初から最後まで問題を読んでいないことがわかります。

娘の場合、1⃣のなかに⑴⑵⑶と設問が合った場合、1⃣の後に続く問題を読まずに⑴の後から読んでいました。

その結果、⑶の問題が1⃣から繋がっている問題であることがわからずに理解できないのが原因でした。

その都度、最初から読むように促すことで、文章問題が理解出来るようになりました。

また娘は問題を読んだ後、すぐに答えを書いていました。

「どうやって答えを出したの?」「なぜその答えになるの?」と聞いても答えられません。

無意識に頭で計算してしまい、式を立てていないため、答えられないのです。

簡単な問題なので正解してしまうのですが、この方法では学年があがるとわからなくなります。

毎回「式は?」と聞くようにして、式を立てる癖をつけさせました。

何が書かれているか注意して読む練習として、注意して聞かないと内容がわからない素話(すばなし)は効果的です。

素話(すばなし)とは保育でよく取り入れられている方法で、絵本を見せずにお話を聴かせること。

注意して聴く集中力や、話からイメージする力が養われます。

毎日寝る前に素話(すばなし)を取り入れることで、楽しく「しっかり聴く(読む)力」「文章を読み解く読解力」が鍛えられます。

時計でつまづく子も多いですね。

時計に関しては、勉強よりも日常生活の中で身につけて行くことがオススメです。

自宅の時計はデジタルではなくアナログ時計にしましょう。

時計は60進法なので、普段から使い慣れていないと理解しづらい単元です。

出来るだけ小さなうちから目にして、生活になじんでいることで理解しやすくなります。

幼児期から学びたい方や、どうしても時計が苦手な子には知育時計を活用するのも良いです。

知育時計も色々ありますが、私はBRUNO(ブルーノ)の時計がオススメ。

シンプルで見やすく、24時間表記もついています。

アナログ時計にしたら、出来るだけ時計を意識した声かけをしましょう。

「10時30分になったら出かけるよ!」

「11時のバスに乗るから10分前に家を出ようね!」

特に「〇分前」「〇分後」といった時の前後の概念は子どもにはわかりづらく、物理的な前後とごちゃごちゃになってしまう子もいます。

普段から意識して使っていれば、自然と覚えられます。

「つまずきをそのままにしない」ことに加えて、元保育士である私は、子どもをやる気にさせる5つの方法を意識して、勉強をサポートしています。

その5つの方法とは

小学校低学年の集中力は、15分程度しか続きません。

タブレット教材・ピアノ(習い事)・宿題と、毎日の勉強をすべてこなそうとすると、途中で飽きてしまう状態でした。

そこで娘と話し合い、宿題を朝起きてすぐ朝食前に取り組むことにしました。

起床後の3時間は「朝のゴールデンタイム」と言われ、人間は睡眠を取ると脳がリセットされるため、勉強したことが定着しやすい状態にあります。

集中力が切れた夕方に無理して勉強するよりもずっと効率的に学習できるようになりました。

こどもが問題に息詰まった時、「あなたなら出来るよ!」「やればできる!」という声掛けを必ずします。

そのため子ども自身も「よし、やるぞ!」という時には自分から「やればできる!」と自分に言い聞かせていることがあります。

「なんで出来ないの?」「あなたは算数が苦手なのね」などと言ってしまうと、自分は算数が苦手なんだと思って思考が停止してしまいます。

あなたならできると声をかけましょう!

「あなたならできる!」と声をかけたら「ほら、出来たでしょ!」という成功体験を積み重ねることで、こどもの自信につながります。

たとえ100点でなくても前はできなかった問題が出来るようになった!というのが大事です。

算数は特に「試してみる」ことが重要。

試してみて出来なかったということは、出来ない方法が一つ証明されたということです。

こんな方法も試してみたんだ!すごいね!

と、こまめにできたところに目を向けていきましょう。

子どもは遊びの中で多くのことを学びます。

これは小学生になってもおとなでも同じです。

楽しいなと思ったことは、難しくても挑戦するし、新しいことも知りたいという意欲が沸きますよね。

算数も同じで、勉強ではなく日常生活に取り入れちゃうことで覚えやすくなります。

例えば

日常生活に意識して取り入れていくことで、「勉強している」という気持ちじゃなく理解出来るのでスムーズに定着につながります。

私は勉強を娘に教えません。

「わからない」と聞いてきた時には「どこまでわかるか教えて!」とわかるところを説明してもらいます。

私は「うん、うん」と聞いているだけ。

間違っているところがあれば「なんでそういう答えになるの?」と質問します。

理由を説明しているうちに、自分で間違いに気が付くので自分で考える力が身に付きます。

今まで説明してきたことを実践していけば、お子さんの「算数の苦手」は必ず克服できます。

ただ、お子さんの苦手を見つけてその前の単元までさかのぼり、毎日学習していくのはなかなか大変ですよね…。

算数特化型のタブレット教材「RISU算数」では、算数の苦手をそのままにしない仕組みがしっかり出来ているため、簡単にお子さんの苦手を克服することができます。

RISU算数を受講した方の30%以上は「算数は苦手」からのスタート!

RISU算数公式HPより引用

苦手を克服できる教材だということがよくわかりますね!

苦手を残さないRISUの特徴

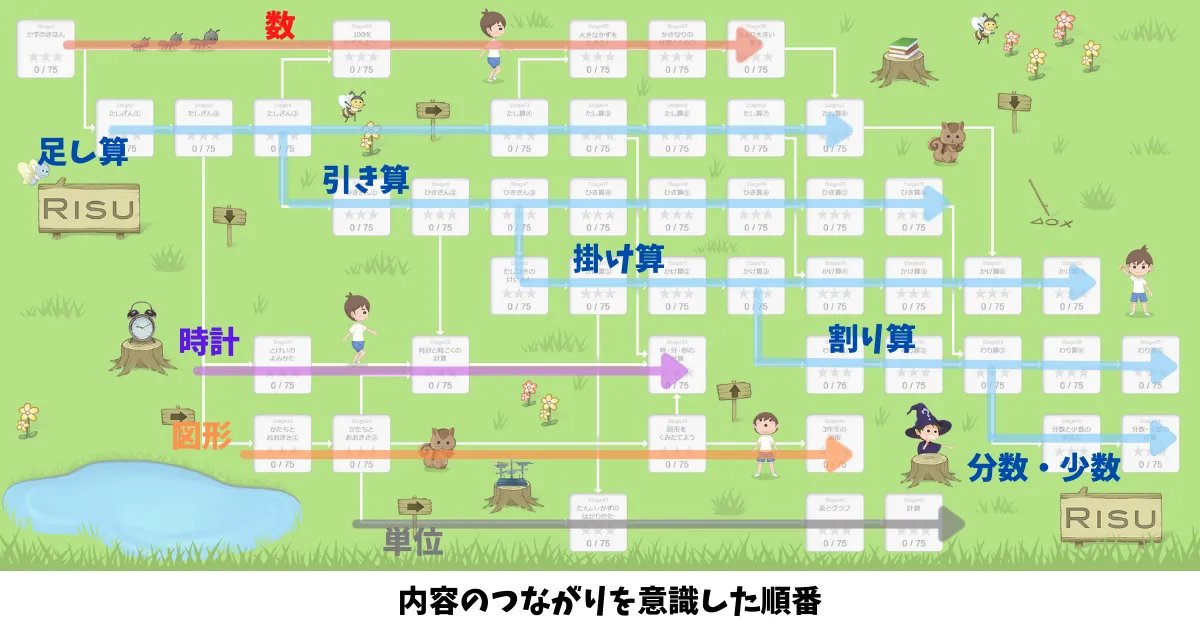

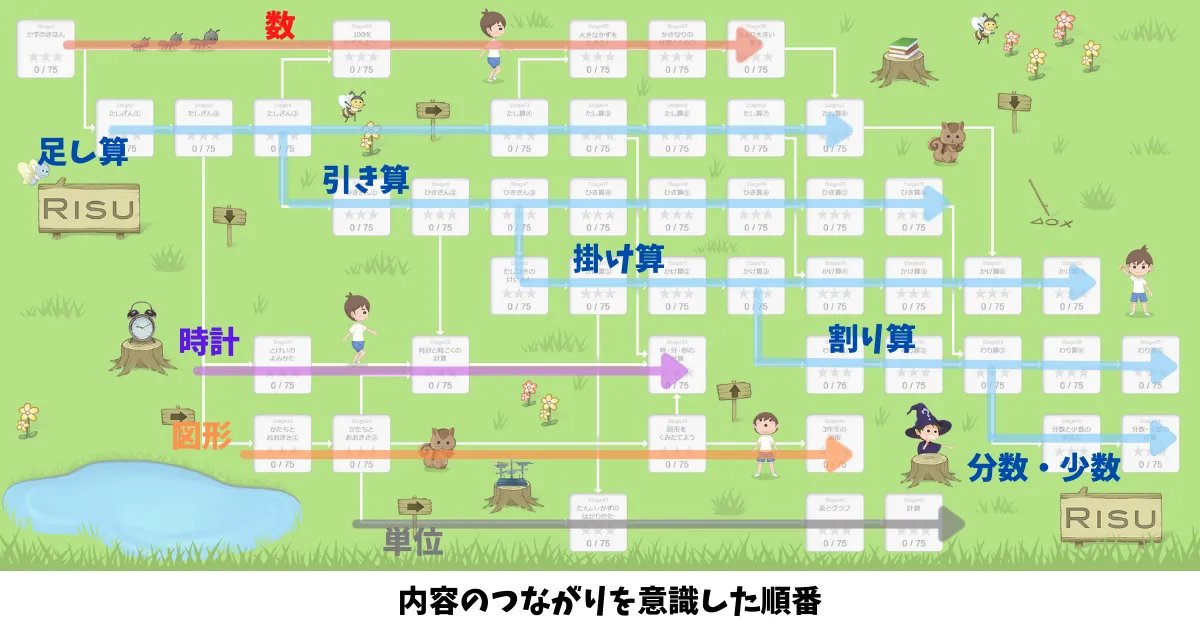

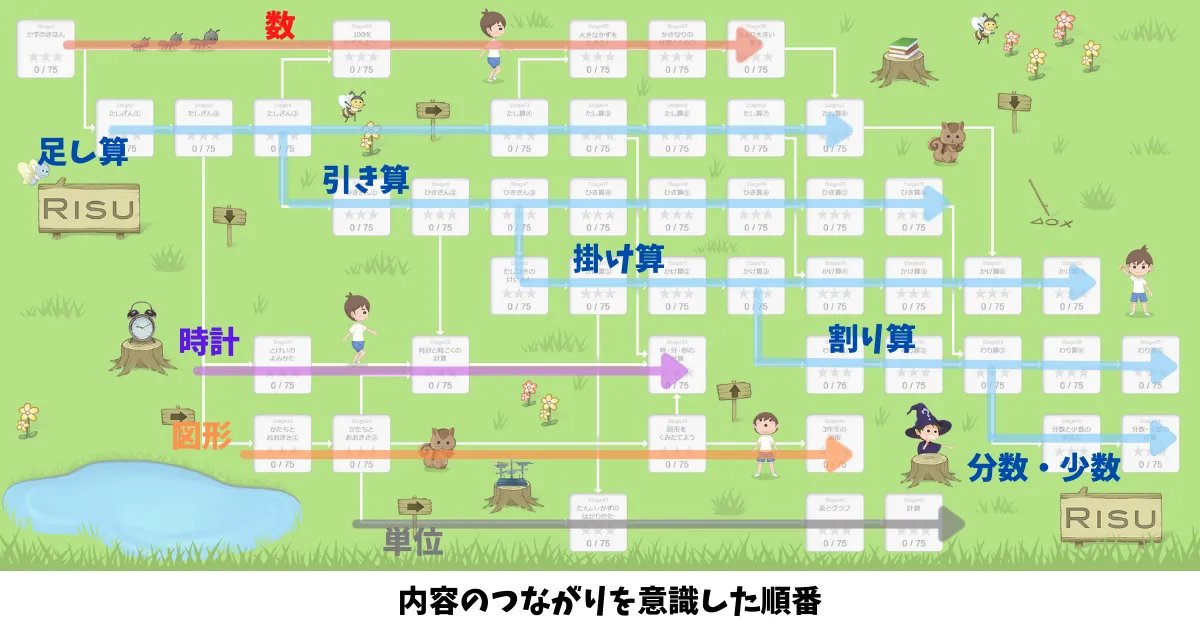

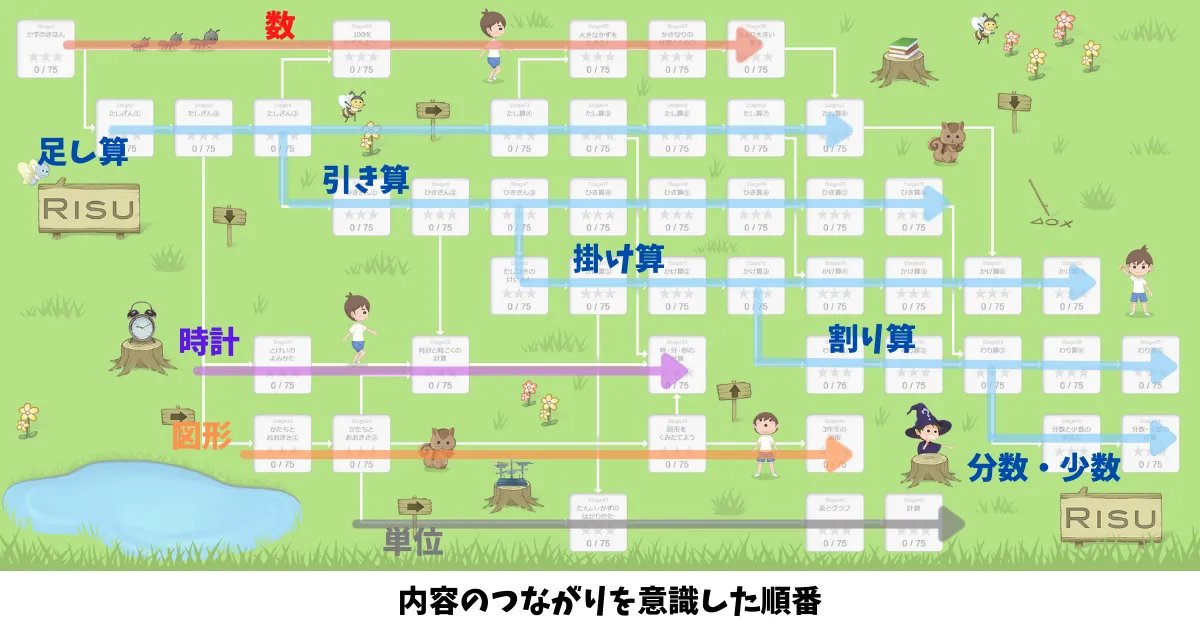

RISU算数は、マップ形式になっていて、四角1つ分が1ステージ。

1ステージの中には25個の単元があり、さらに1単元に数問の問題があります。

この単元をひとつずつクリアしていかなければ、次の単元に進むことができません。

この仕組みが「出来ないところをそのままにしない」仕組みになっています。

クリア出来ない問題は、その解説動画が送られてくるので、動画を見て再度クリアするまで取り組みます。

これが苦手を残さないことにつながっていきます。

算数を「位」「単位」「図形」の3単元でかんがえるのが良い!とお伝えしましたが、それを普段の学習から見つけ出すのはなかなか大変ですよね…。

学校の授業では、次の段階に進むまでに間を空けてしまう単元もあり、忘れてしまうこともあります。

RISU算数ならマップ形式で効率的な学習が可能!

単元を意識して作られたマップになっているので、つまづいたら一つ戻るのが簡単です。

また、単元ごとに習得したらすぐに間を空けずに次の段階の学習が出来るため、理解しやすいようになっています。

RISU算数はただ進めていくだけでなく「苦手対策」と「忘却曲線」に沿った2種類の復習問題が自動的に出題されます。

1,ちょうど忘れたころに大事な問題を出題する<忘却曲線>に沿った復習2,学習成績に応じて、スコアの低かった単元を中心に行う<苦手対策>の復習

RISU算数公式ブログより引用

やりっぱなしにしない仕組みで「忘れちゃった…」を防ぎます。

復習問題ではいつもより多くのポイントがもらえるので、こどもも喜んで取り組みます!

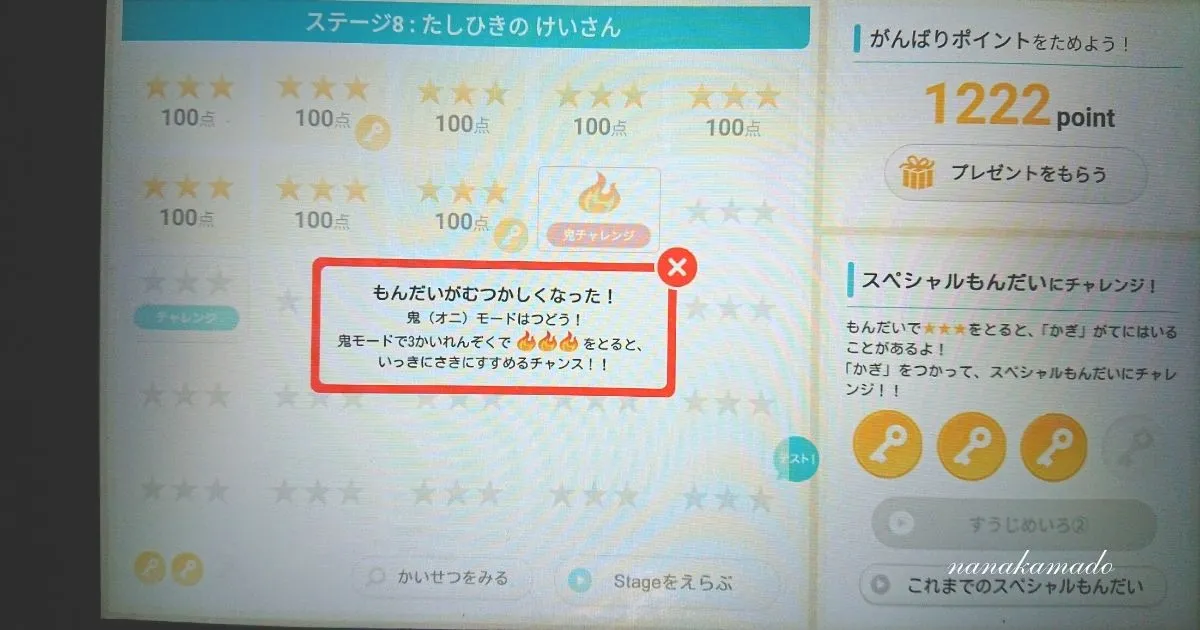

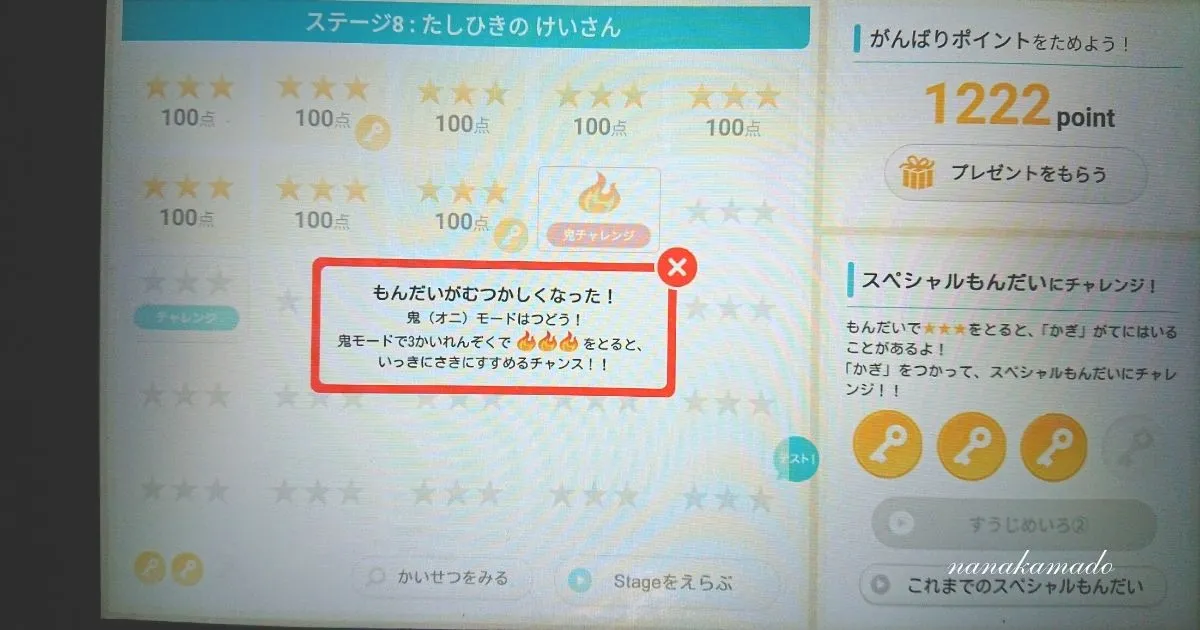

RISU算数には鬼モードという不定期に出現するイベントがあります。

子どもは、すでにわかっているのに似たような問題を繰り返し解くことは苦痛です。

簡単すぎでもやる気をなくす!ということ。

RISU算数では、100点で連続クリアしていく状態が続くと突然鬼モードになり、少し難しい問題が出てきます。

この仕組みは単調な勉強にメリハリを与えて、子どもの集中力を高めてくれます。

鬼モードの4つのメリット

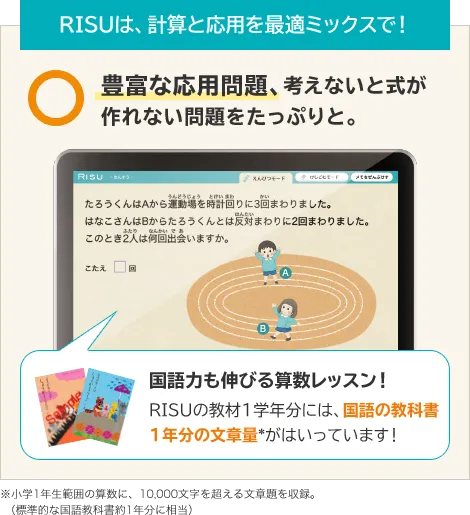

RISU算数の10億件の学習データを分析した結果、文章問題は4番目に苦手が多い問題です。※10億件の学習データが教える理系が得意な子の育て方より

しかし、文章問題は考える力を身につけるのにとても重要で、計算がいくらできても文章問題が解けなければ式が立てられず、計算までたどり着くことができません。

RISU算数では、豊富な文章問題と考えないと式が作れない問題がたくさんあり、文章問題もしっかりと鍛えることができます。

国語力もしっかり伸ばしていけるのは嬉しいですね!

算数は一か所でつまづくと、その先の学習でも必ずつまづいてしまいます。

今のうちにさかのぼって苦手を無くしておくことで、今後の算数もスムーズに理解出来るようになり、あなたのお子さんも笑顔で100点の算数のテストを見せてくれるようになります!

小学生がつまづきやすい単元は、「位」「単位」「図形」そして「文章問題」。

これらの単元を効率よくさかのぼって学習できるのが、マップ形式で無学年制を取り入れたタブレット教材RISU算数。

「算数は苦手」という状態からスタートしたお子さんもたくさん受講しているタブレット教材です。

RISU算数公式HPより引用

まずは一週間お試し体験してみませんか?

この記事が気に入ったら

フォローしてね!