PRこの記事は、算数ガーデンと提携する教材のPR情報を含んでいます。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

RISU算数は文章問題が豊富で、算数の基礎から応用力までしっかり身につけられる教材です。

RISU算数公式HPでは「国語の教科書1年分の文章量で、国語力も伸びる」と紹介されています。

RISU算数公式HPより引用

実際にどのような問題が出るのか気になりますよね。

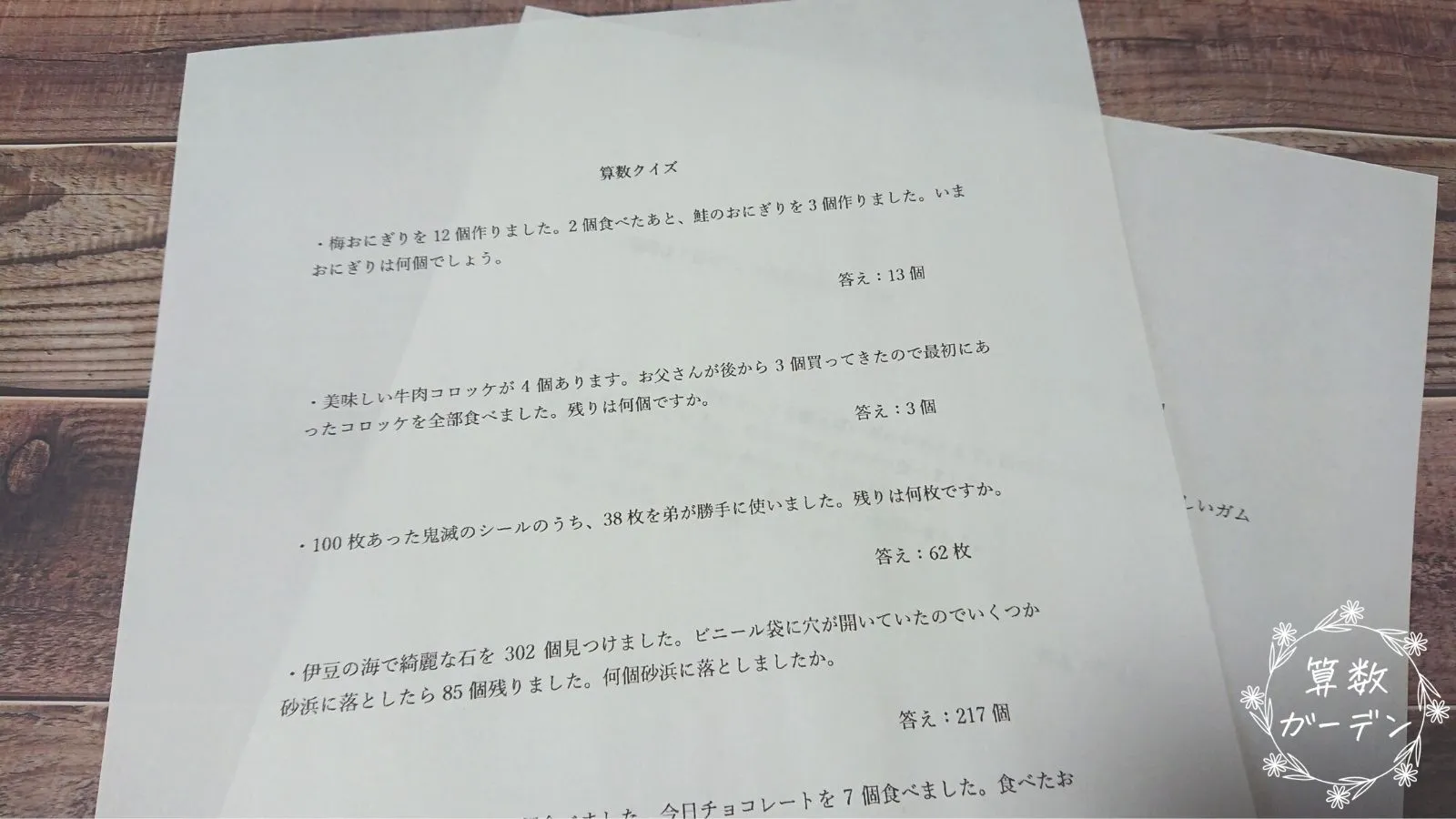

算数ガーデンではRISU算数で実際に出題される文章問題を画像付きで紹介します。

ななかまど

ななかまどRISU算数を効果的に活用し、お子さんの文章問題の苦手を克服できる方法も紹介!

この記事を読めば、お子さんのRISU算数を使った文章問題のマスター方法がイメージ出来ます。

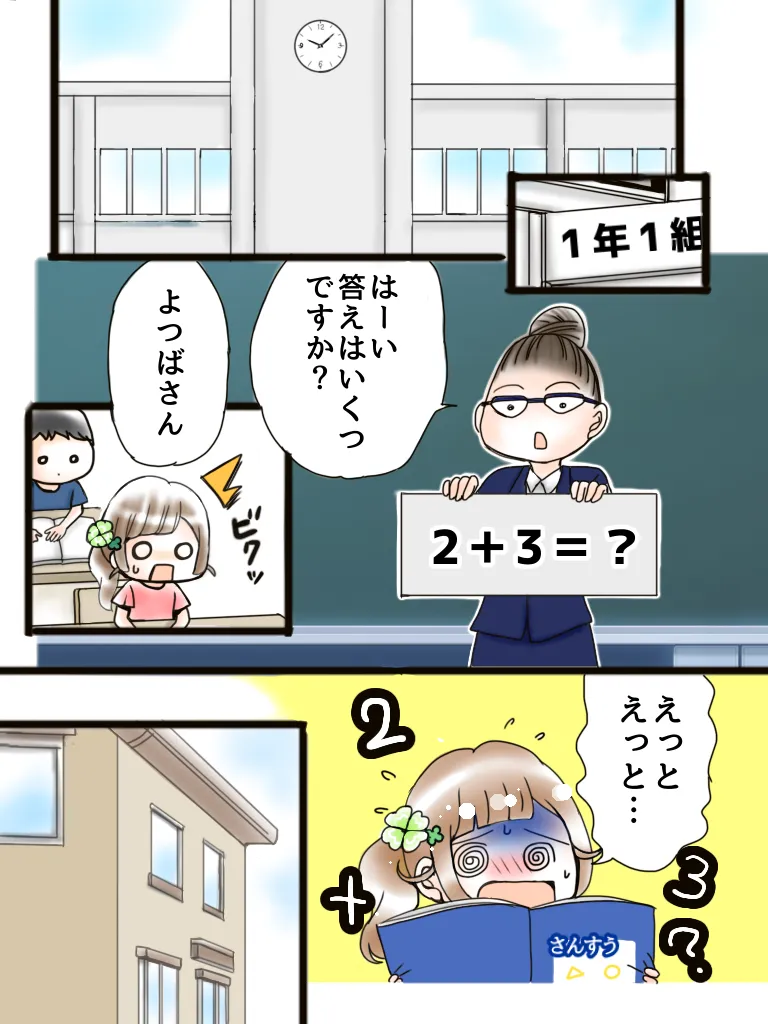

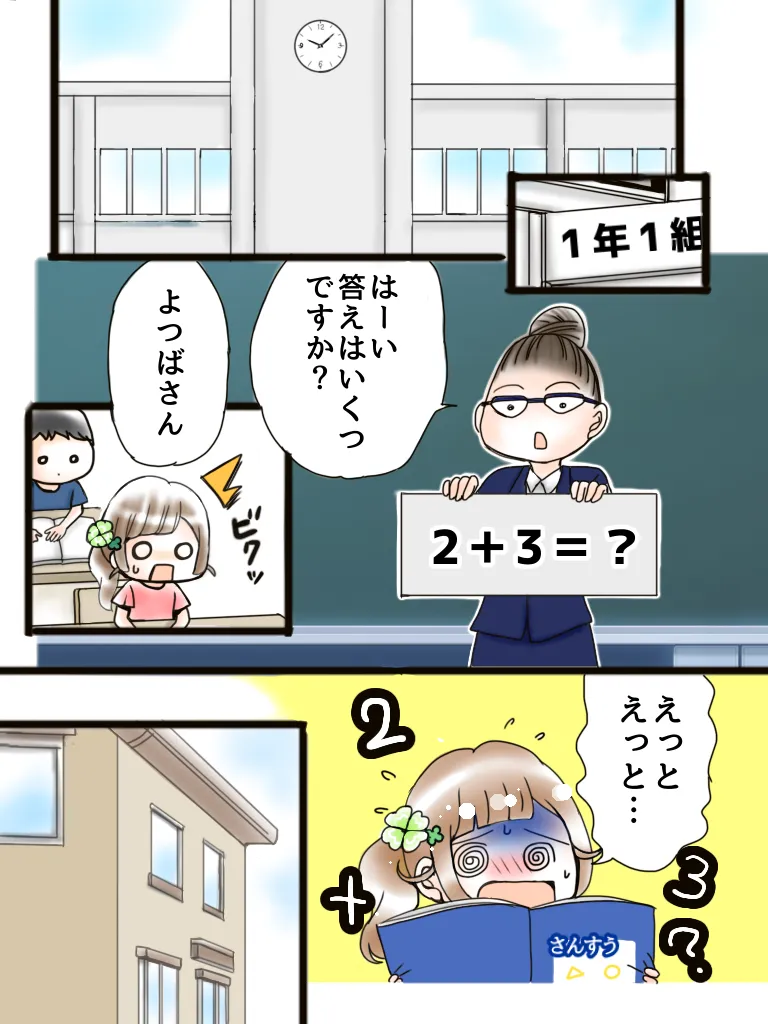

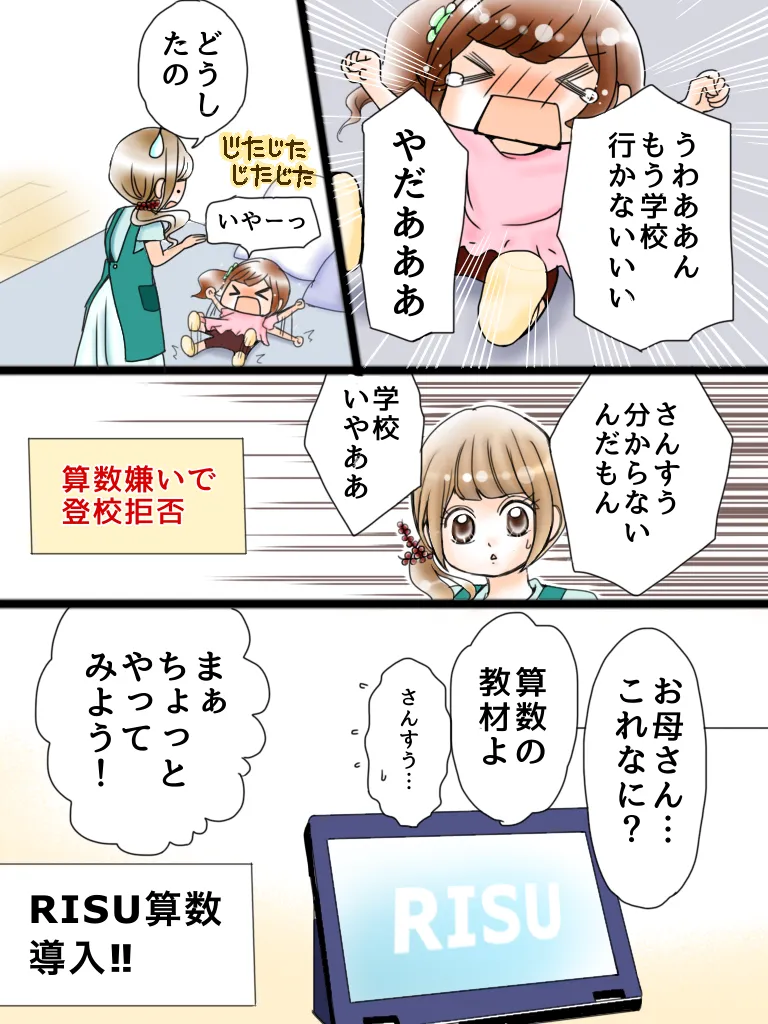

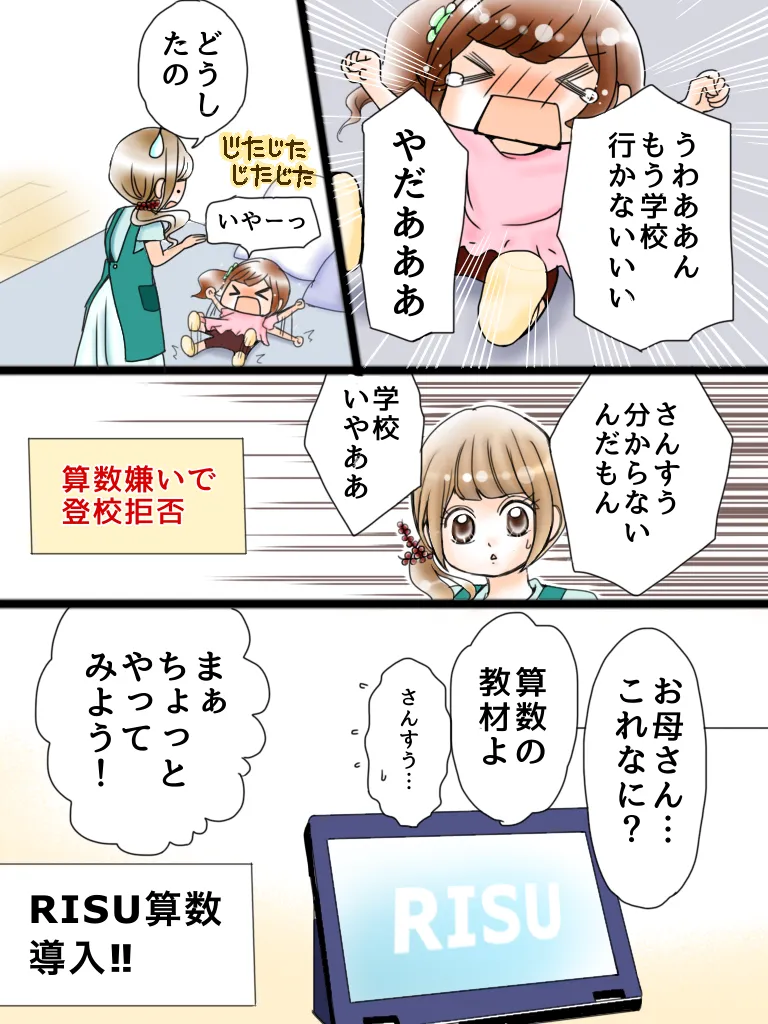

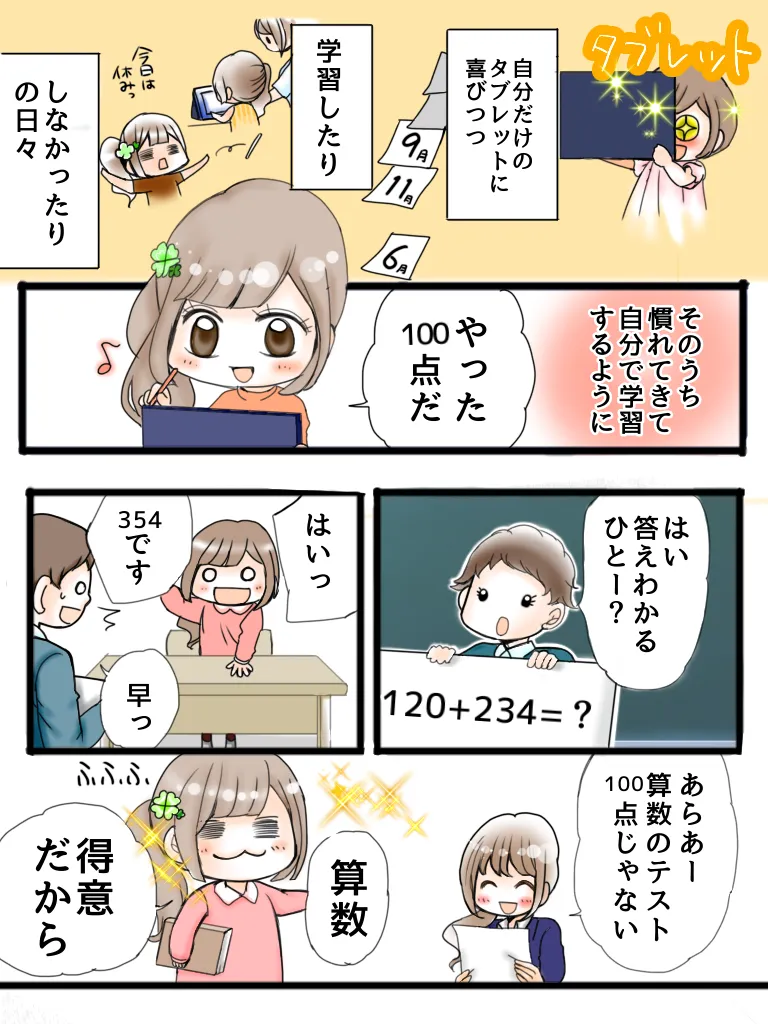

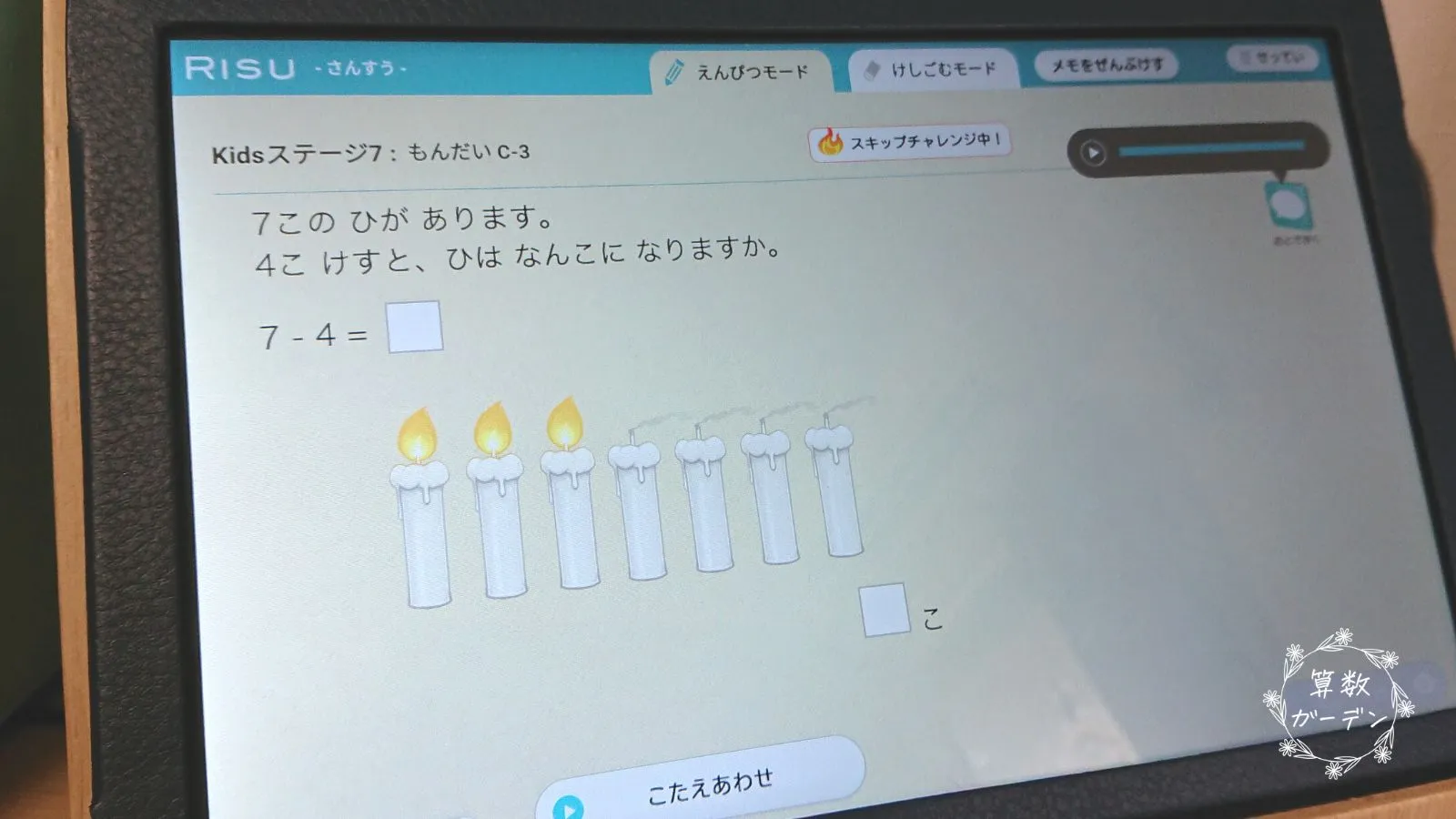

↓娘もRISU算数で苦手を克服しました!

※この記事はRISU Japan様より長期モニターを受けて執筆しています。

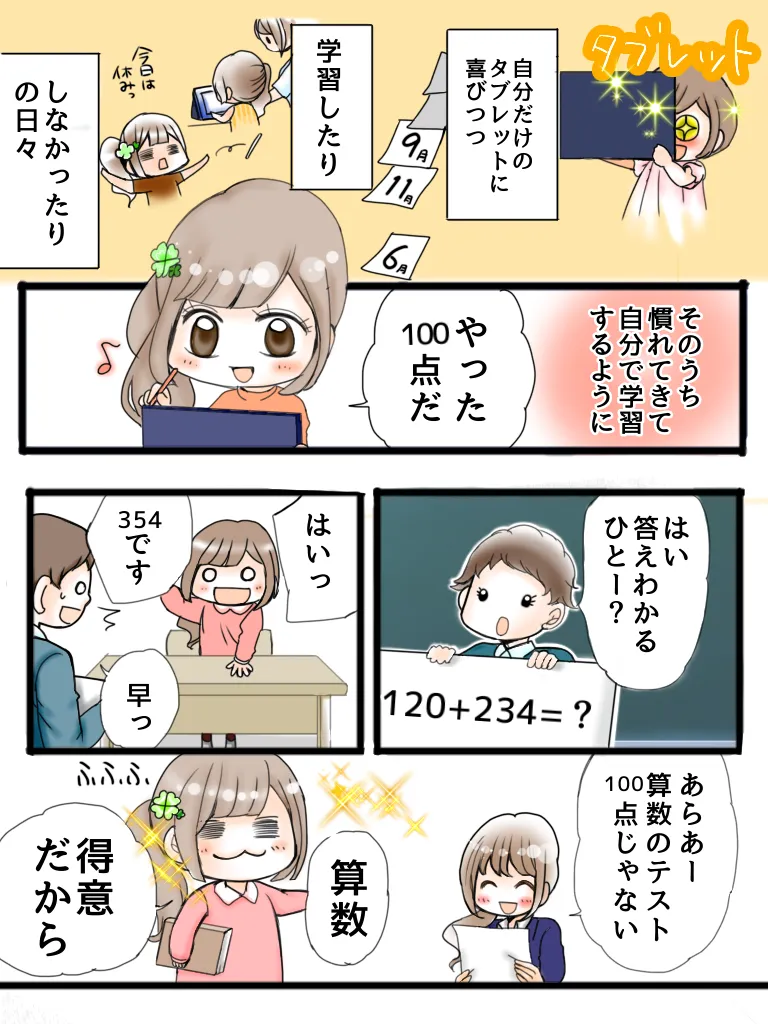

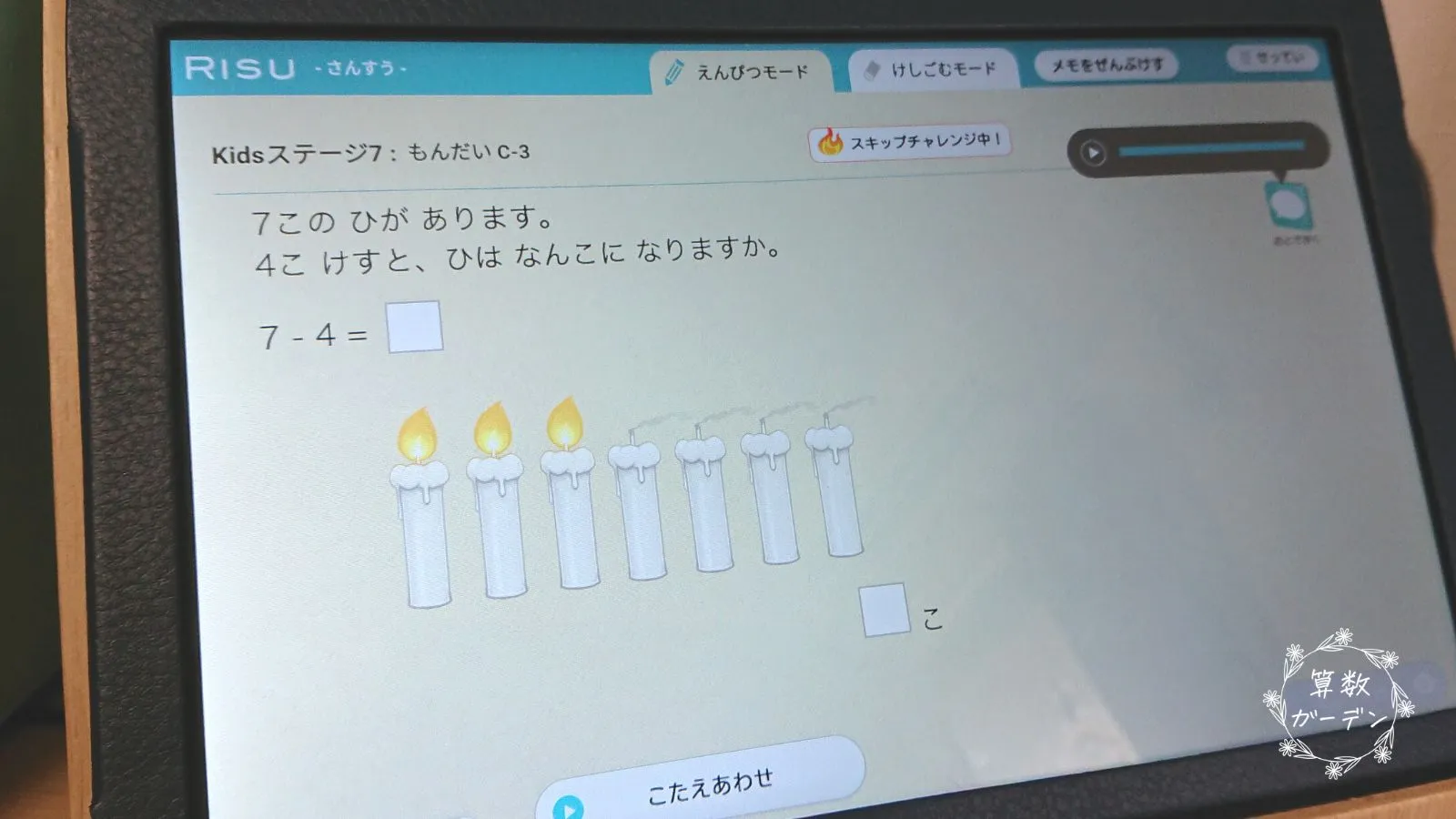

RISU算数の幼児コースであるRISUきっずは、文章問題はそれほど多くありません。

数の概念・たし算・引き算を理解することがメイン。

RISUきっずの文章問題は、読み上げ機能があり音声で読み上げてくれるので、文章が読めないお子さんでも答えられます。

RISUきっずの文章問題

7この火があります。4こ消すと火は何個になりますか?

RISUきっずの文章問題は、基本的な問題が出ます。

RISU算数の文章問題には4つの特徴があります。

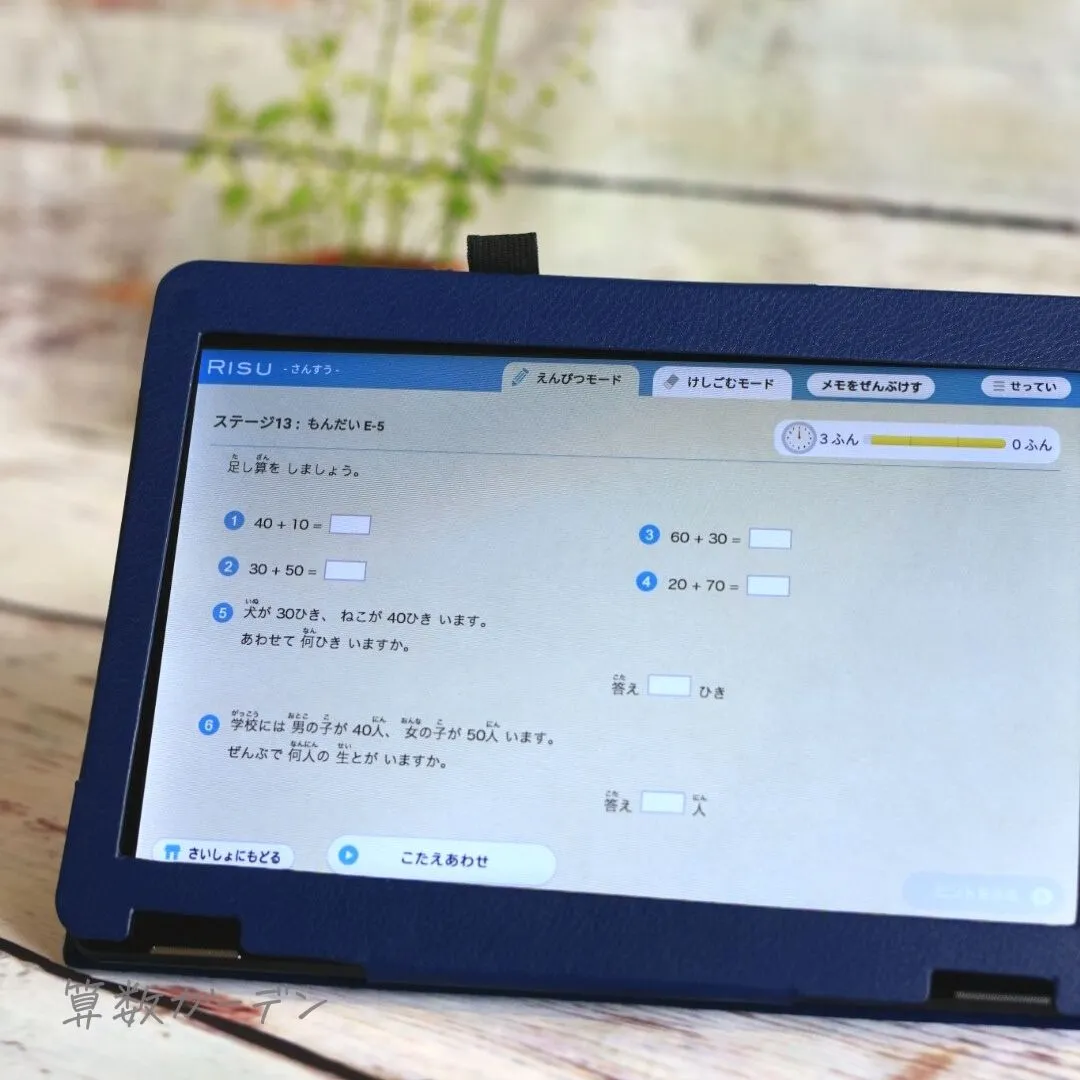

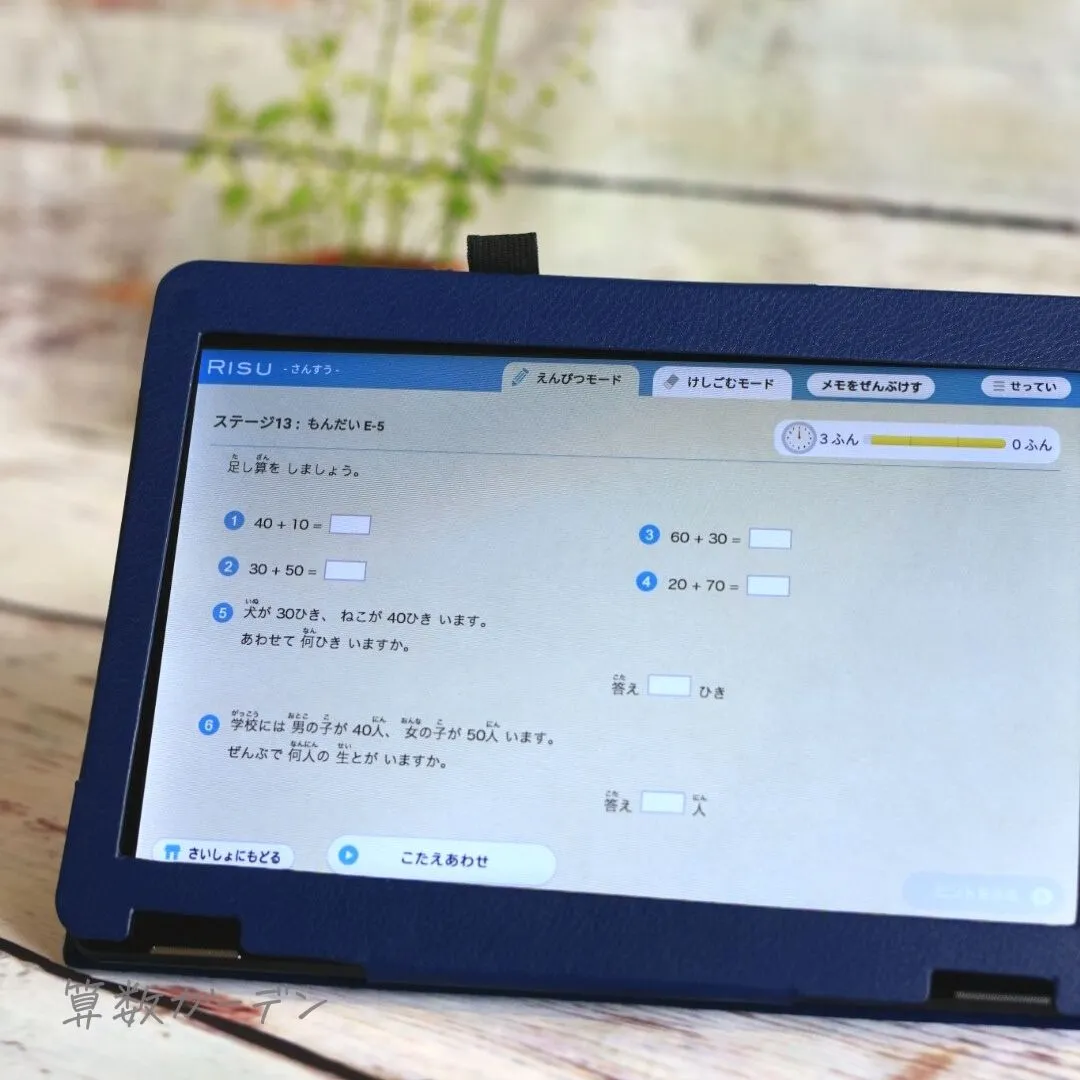

RISU算数では基本的な文章問題もしっかり出題されます。

いきなり難しい問題が出るわけではないので安心!

基本的な文章問題

犬が30ひき、ねこが40ひきいます。あわせて何匹いますか。

学校には男の子が40人、女の子が50人います。全部で何人の生徒がいますか。

文章問題が苦手な子は問題を読み飛ばしていることが多いです。

娘も読み飛ばしが原因で文章問題が苦手でした。

RISU算数では、読み飛ばして答えると間違えてしまうような問題も出題。

しっかり読む習慣が身につきます。

読み飛ばしていると間違える問題

おにぎりを12個作りました。2個食べたあと、3個また作りました。いま何個でしょう。

読み飛ばす子は最初だけ読んで「12-2=10」と答えてしまう子や、数字だけ読んで「12+2+3=17」と答えてしまいます。

正しくは「12-2+3=13」答え13個。

左から順番に計算していくことも大切ですね!

コロッケが4個あります。3個作ったので最初にあったコロッケを全部食べました。残りは何個ですか。

数字だけ拾い読みをすると「4+3=7」と答えてしまいます。

「最初にあったコロッケを全部食べました。」までしっかり読んで、最初にあったコロッケは4個だという事実を理解しなければ解けません。

正しくは「4+3-4=3」答え3個になります。

RISU算数の文章問題はパターンも豊富で、よく考えないと解けない問題もあります。

いろんなパターンに触れておくことで、応用力を鍛えられます。

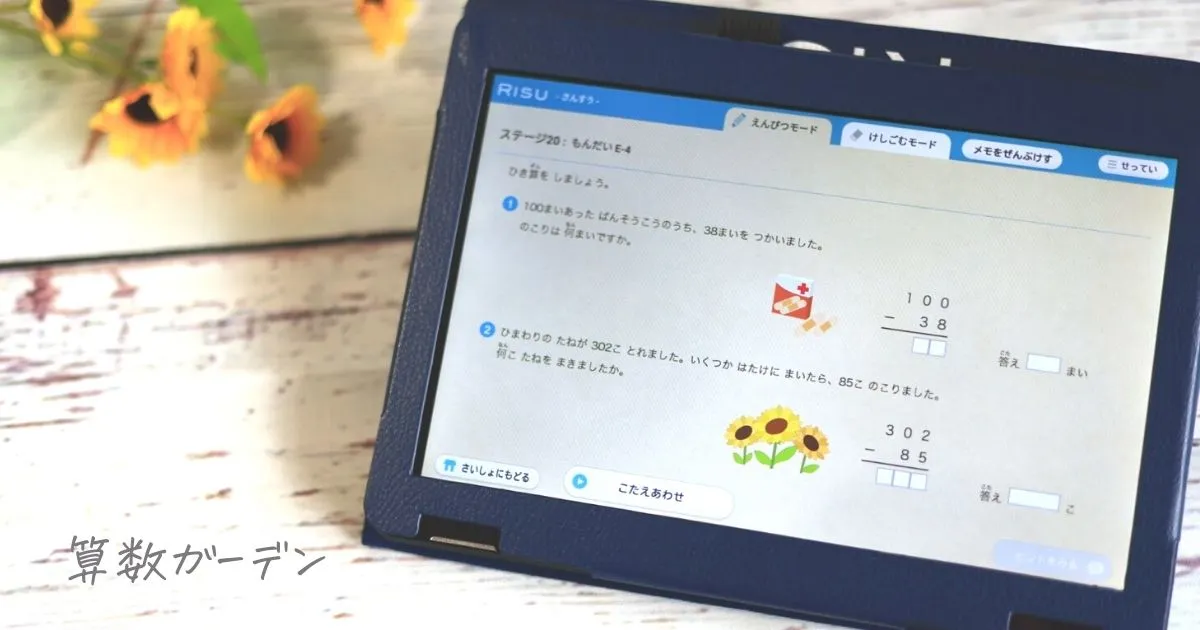

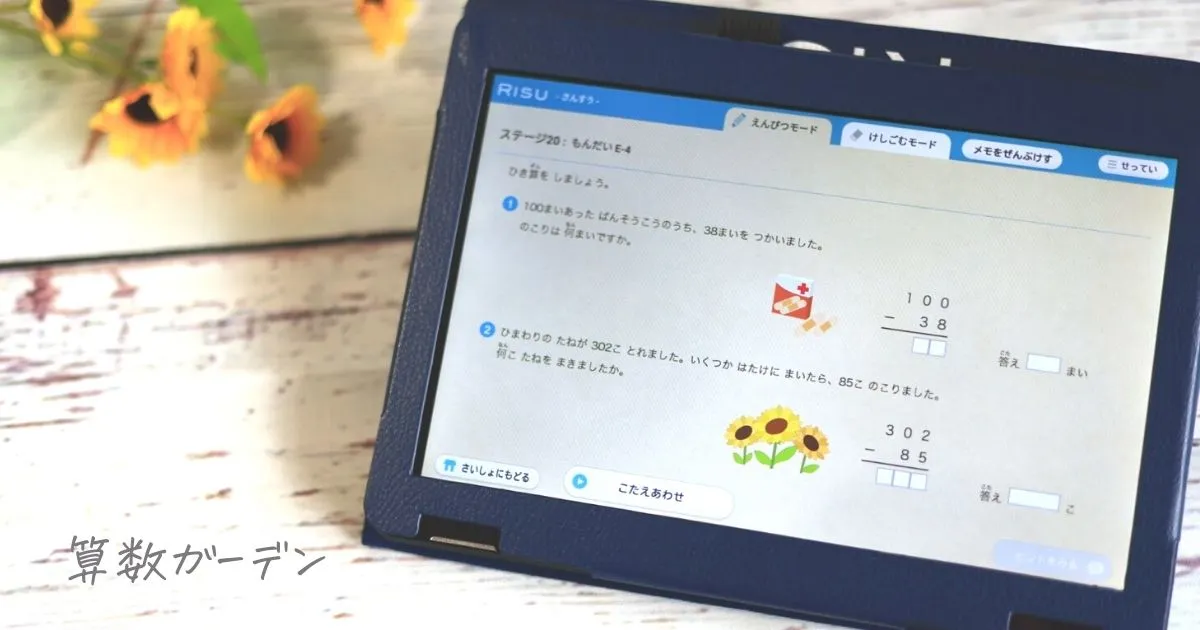

単純に「のこりはいくつ」ではないひき算

100枚あった絆創膏のうち、38枚使いました。残りは何枚ですか。

上記の問題はよくある「のこりはいくつ?」のひき算です。

ひまわりの種が302個とれました。いくつか畑にまいたら85個残りました。何個たねをまきましたか。

「のこりはいくつ?」と書かれていなくても問題に書かれている事実をつかんで式にする力が必要になります。

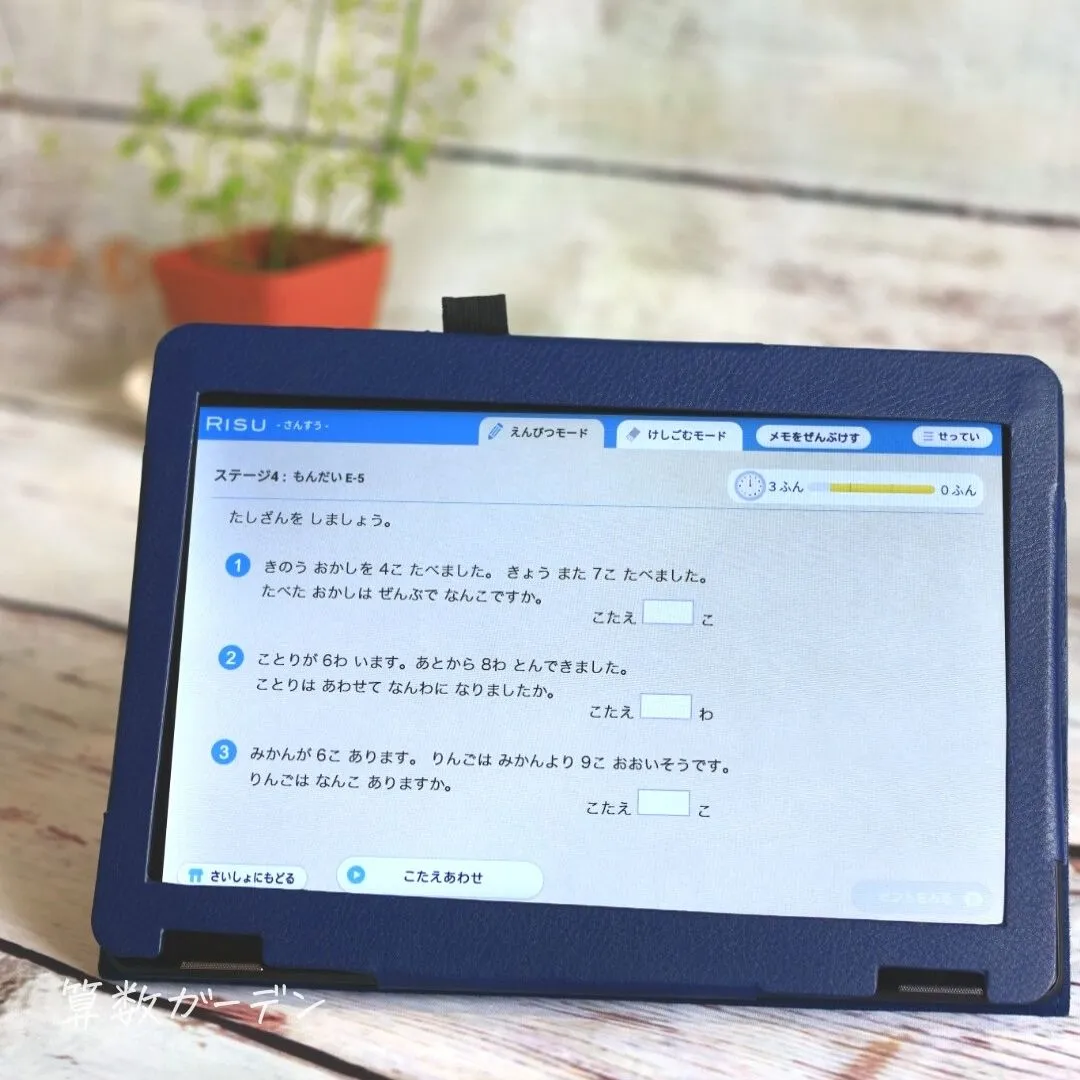

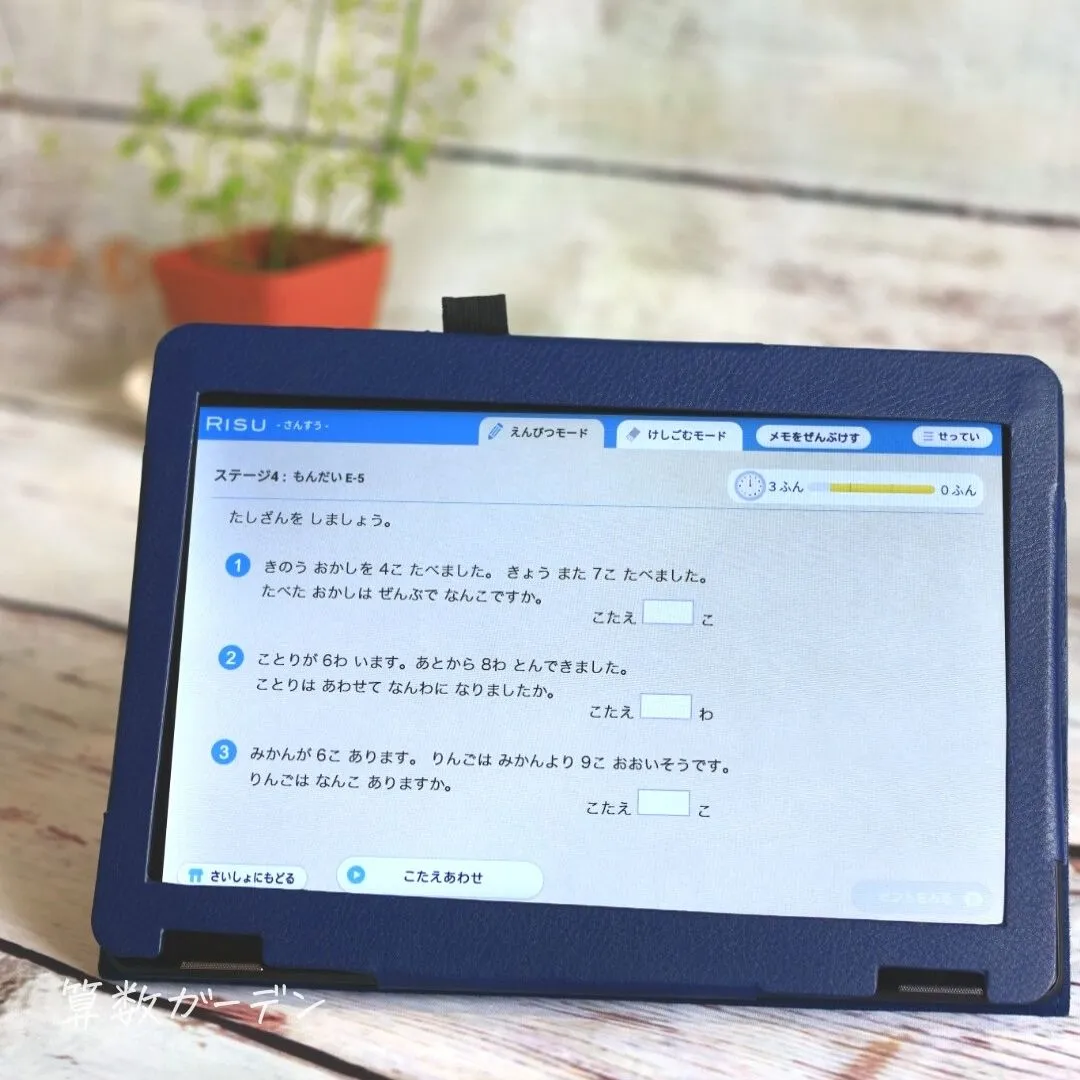

いろんなパターンの問題

昨日おかしを4個食べました。今日また7個食べました。食べたおかしは全部でなんこですか。

「全部で何個」という基本的な足し算の問題ですが、子どもにとっては食べるとなくなるので難しい問題です。

お腹の中に何個あるかは見えないですよね…

小鳥が6羽います。後から8羽飛んできました。小鳥はあわせて何羽になりましたか。

みかんが6個あります。りんごはみかんより9個多いそうです。りんごは何個ありますか。

上記の2つの問題はどちらも足し算の問題ですが、出題パターンが違いますね。

いろんなパターンで学習できます。

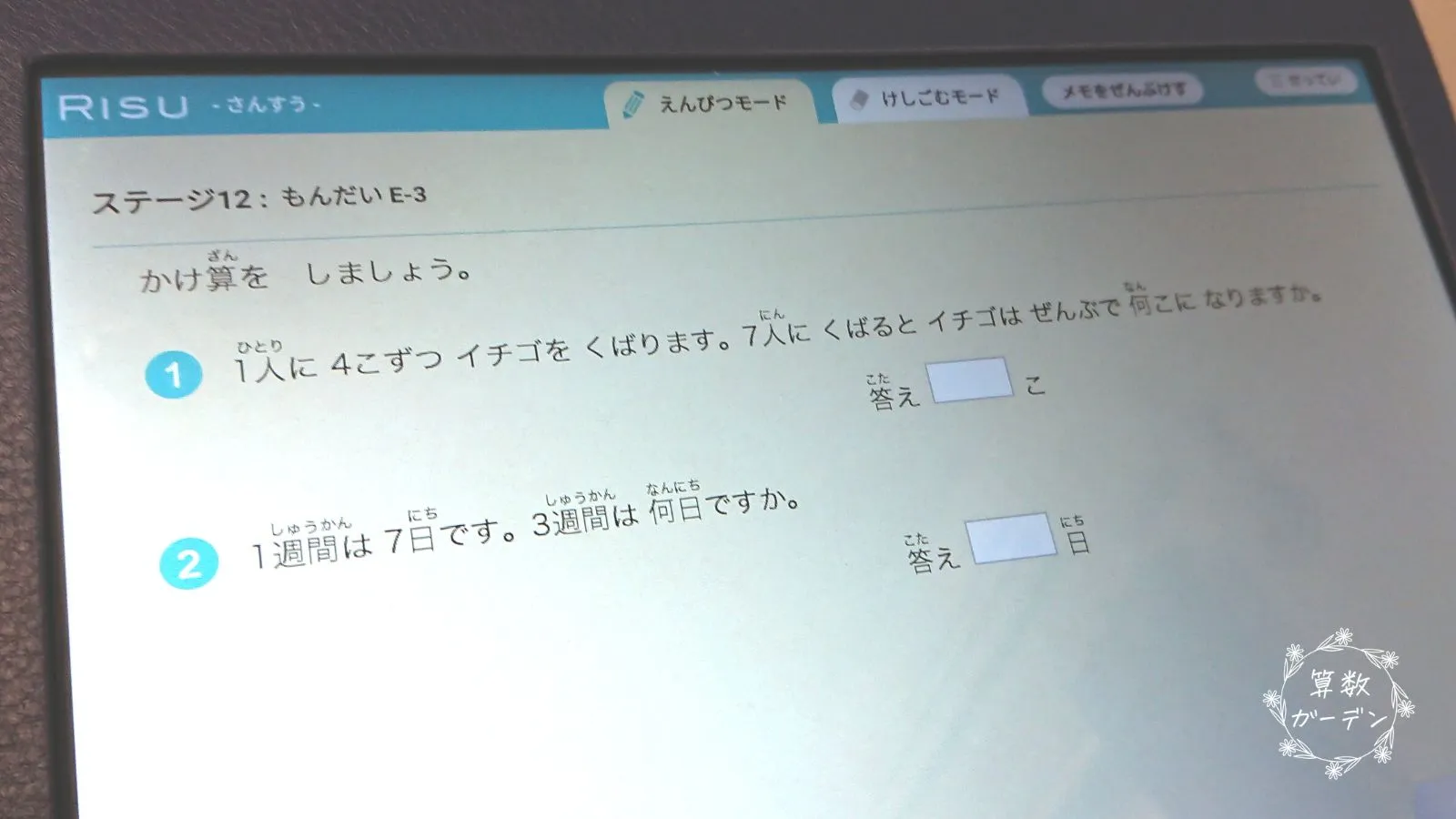

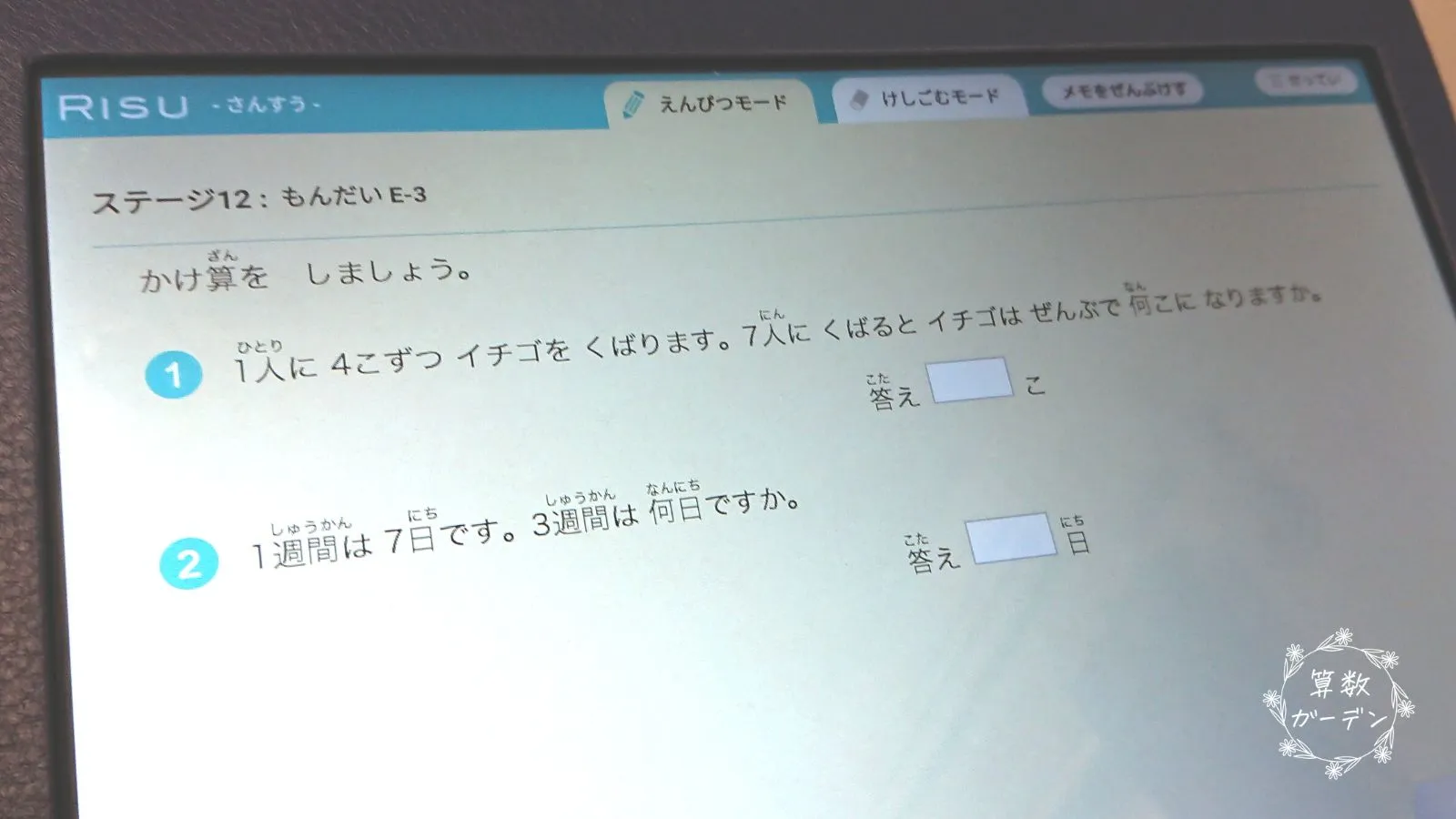

かけ算の文章問題

かけ算の問題も同じようにいろんなパターンで出題されていました。

1人に4こずつイチゴをくばります。7人に配るとイチゴは全部で何個になりますか。

一週間は7日です。3週間は何日ですか。

5歳の息子はイチゴの問題はわかるのに、日にちの問題ではつまづいていました。

小さなうちからいろんなパターンの問題に触れておくことで、どんな問題にも対応できるようになります。

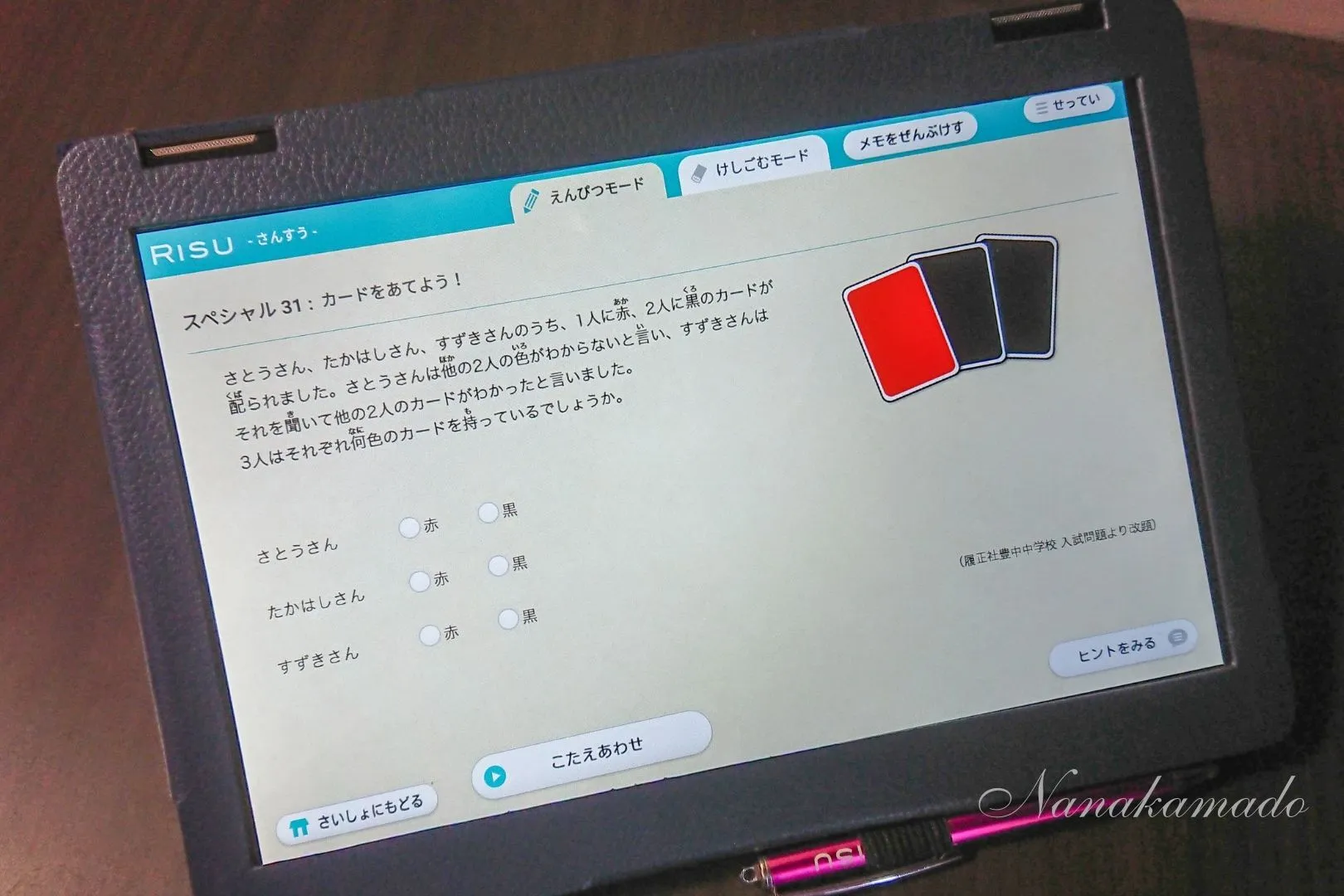

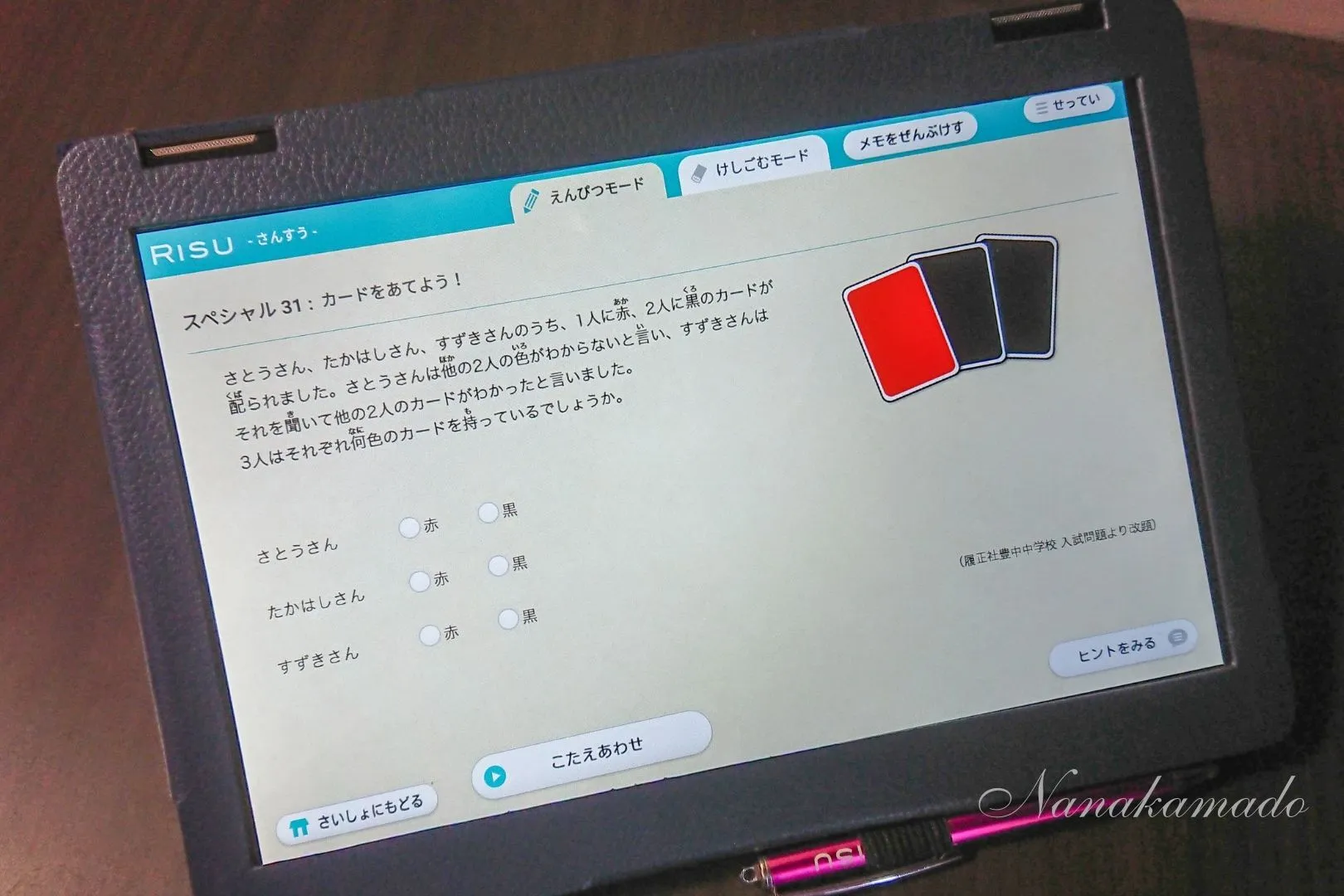

RISU算数には、鍵を集めて挑戦できるスペシャル問題があります。

スペシャル問題の中にも文章問題が含まれていて、よく考えないと解けない難問が出題されます。

スペシャル問題

さとうさん、たかはしさん、すずきさんのうち、1人に赤、2人に黒のカードが配られました。さとうさんは他の2人のカードの色がわからないと言い、すずきさんはそれを聞いて他の2人のカードがわかったと言いました。3人はそれぞれ何色のカードを持っているでしょうか。

さとうさんは、他の2人のカードの色がわからないので、自分が持っているカードは黒。

すずきさんは、それを聞いてわかったので自分も黒。

残りのたかはしさんが赤になります。

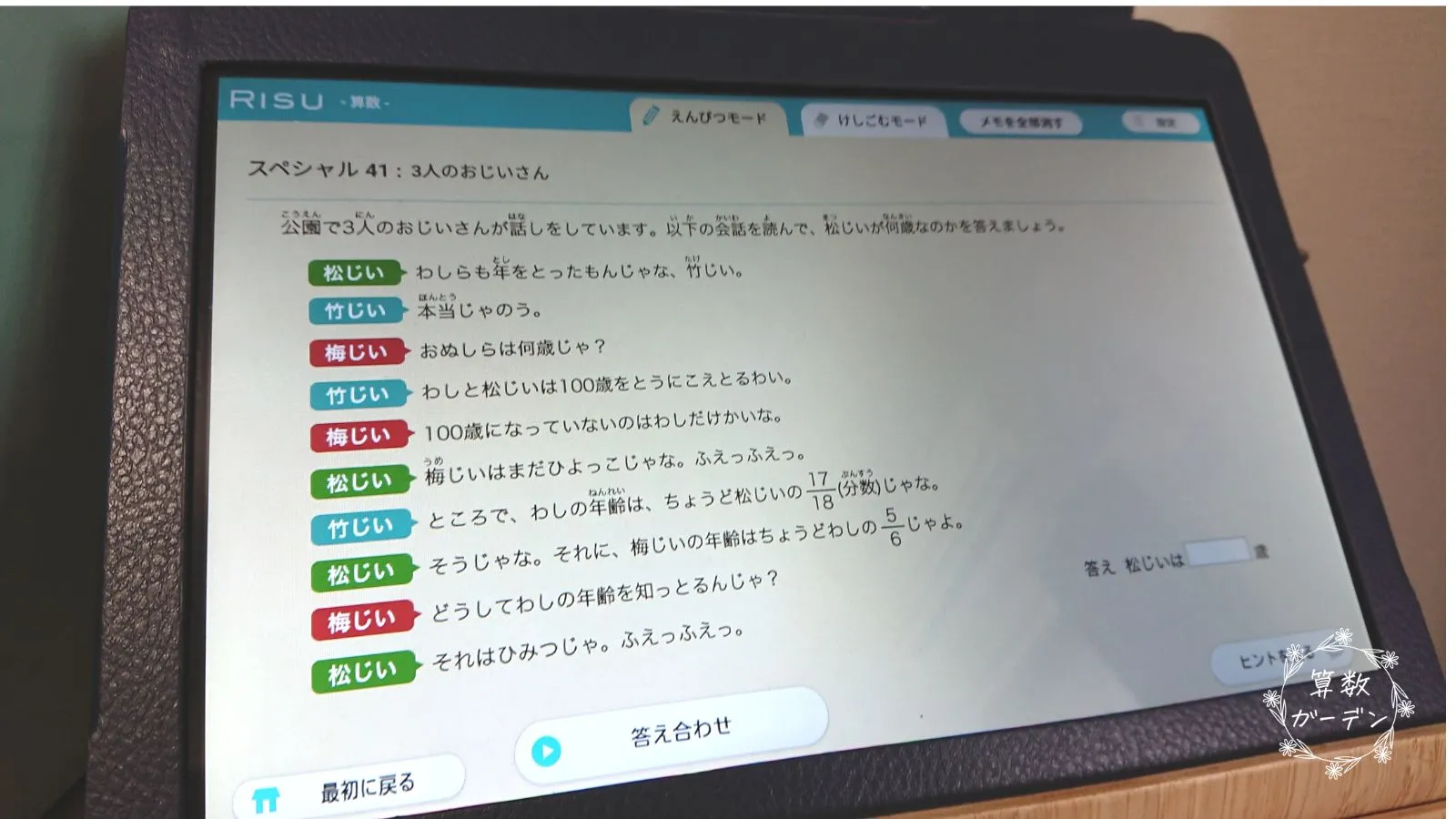

長い文章問題

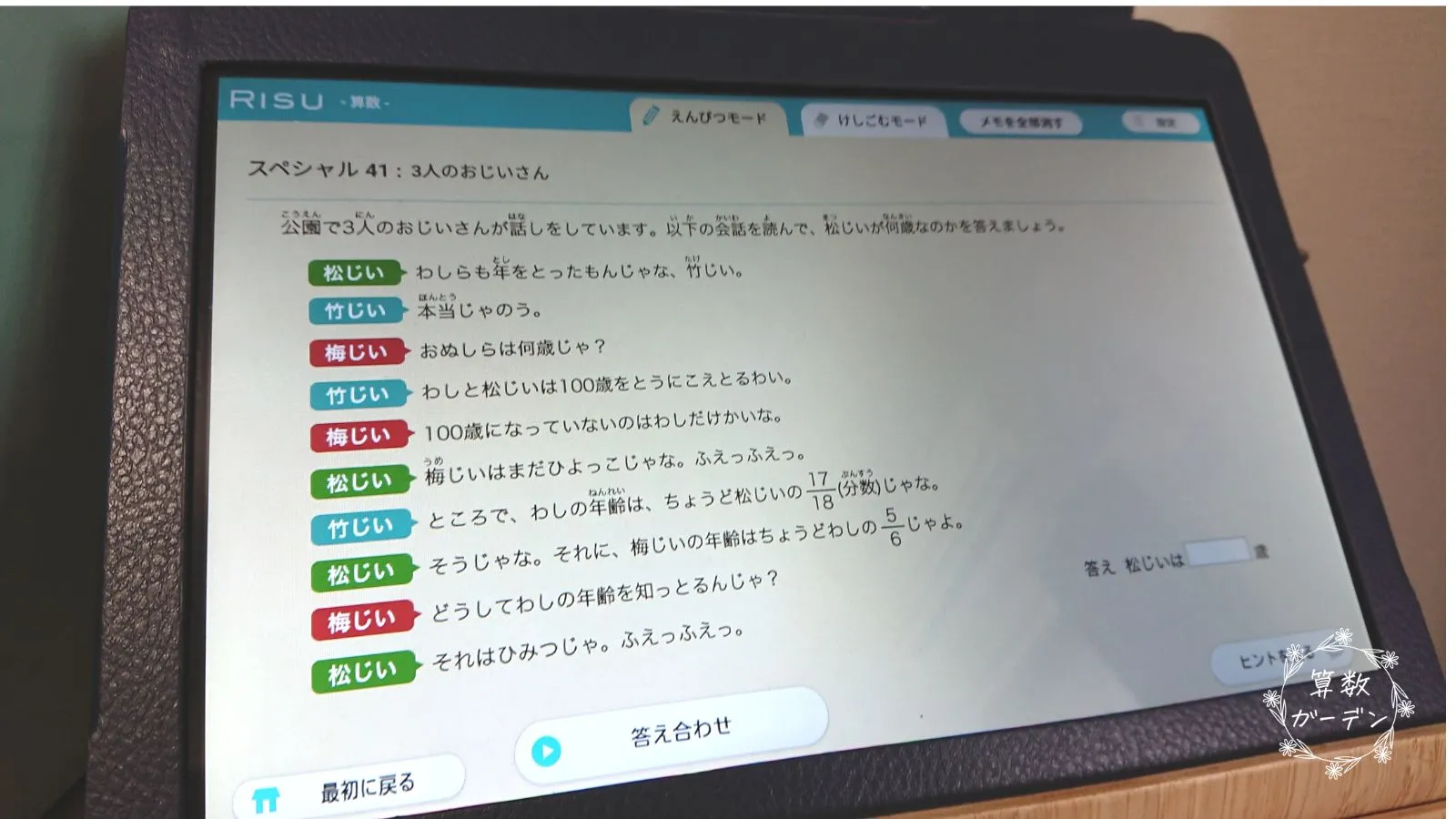

スペシャル問題の中には、長い会話文を読んで答える問題もあります。

公園で3人のおじいさんが話をしています。以下の会話を読んで松じいが何歳なのかを答えましょう。

【松じい】わしらも年をとったもんじゃな、竹じい。

【竹じい】本当じゃのう。

【梅じい】おぬしらは何歳じゃ?

【竹じい】わしと松じいは100歳をとうにこえとるわい。

【梅じい】100歳になっていないのはわしだけかいな。

【松じい】梅じいはまだひよっこだな。ふぇっふぇっ。

【竹じい】ところでわしの年齢はちょうど松じいの17/18じゃな。

【松じい】そうじゃな。それに梅じいの年齢はちょうどわしの5/6じゃよ。

【梅じい】どうしてわしの年齢を知っとるんじゃ。

【松じい】それはひみつじゃ。ふぇっふぇっ。

長い文章から問題を解くのに必要な情報を読み取って考える必要がありますね。

必要な情報を見つけ出して計算します。

松:竹:梅=18:17:15となるので、比を倍にしていくと…

6松:6竹:6梅=108:102:90

7松:7竹:7梅=126:119:105

「梅<100<竹<松」に当てはまるのは6倍なので松じいは、108歳が答えになります。

RISU算数の文章問題をフル活用するためにやるべき4つのことをまとめました。

文章問題でつまづいていた時は「問題を読んでくれる?」とお願いしています。

お母さんのために読んで!というスタンスでお願いすると喜んで読んでくれます。

文章問題でつまづく子は問題を読み飛ばしている可能性があるので、音読するだけで「あっ!」と自分の間違えに気がつく子もいます。

大問の文章を飛ばして小問の文章だけ読んでいるので答えられない場合も。

音読した時に「ここは?」と大問も読むように促してみましょう。

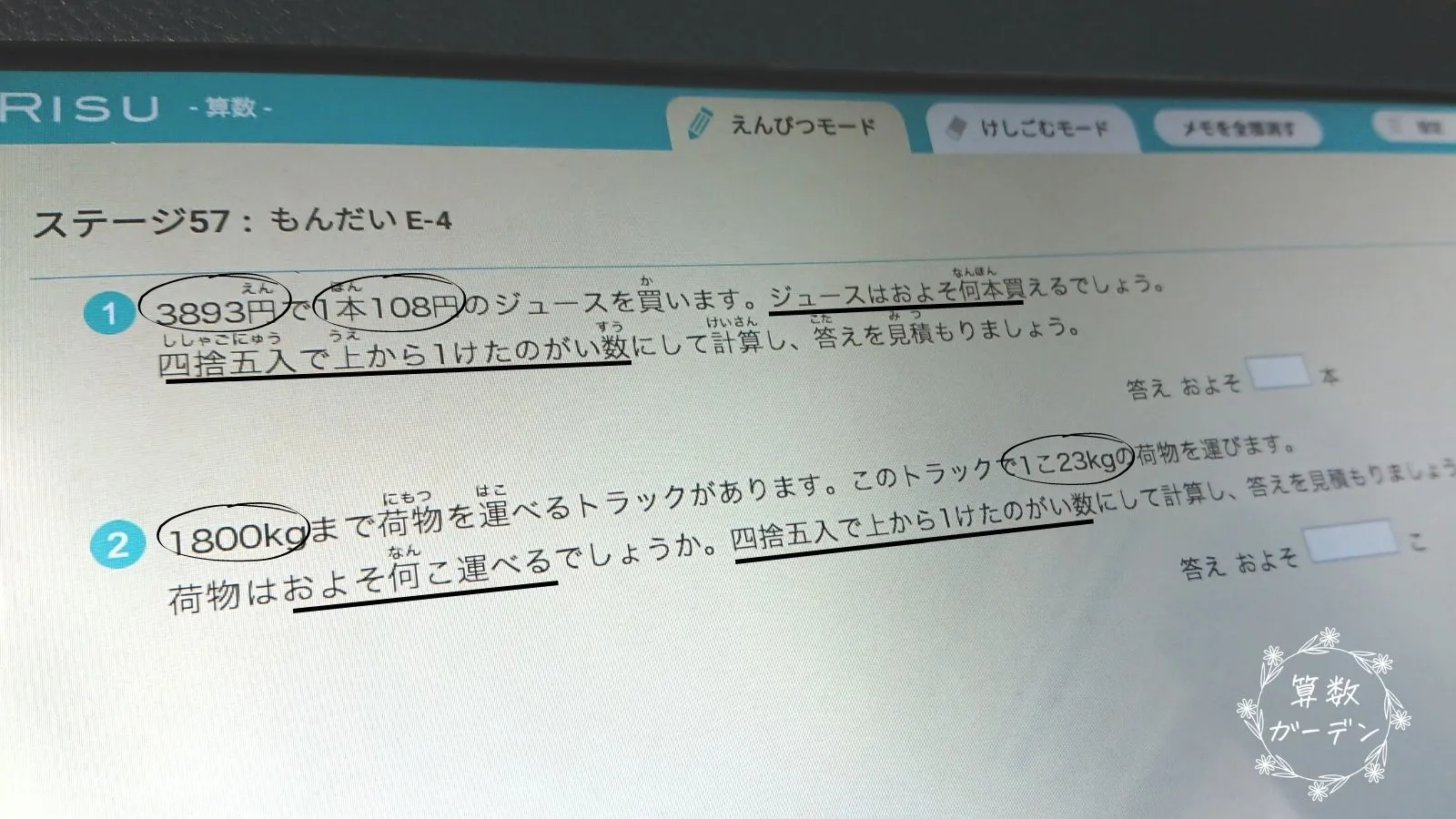

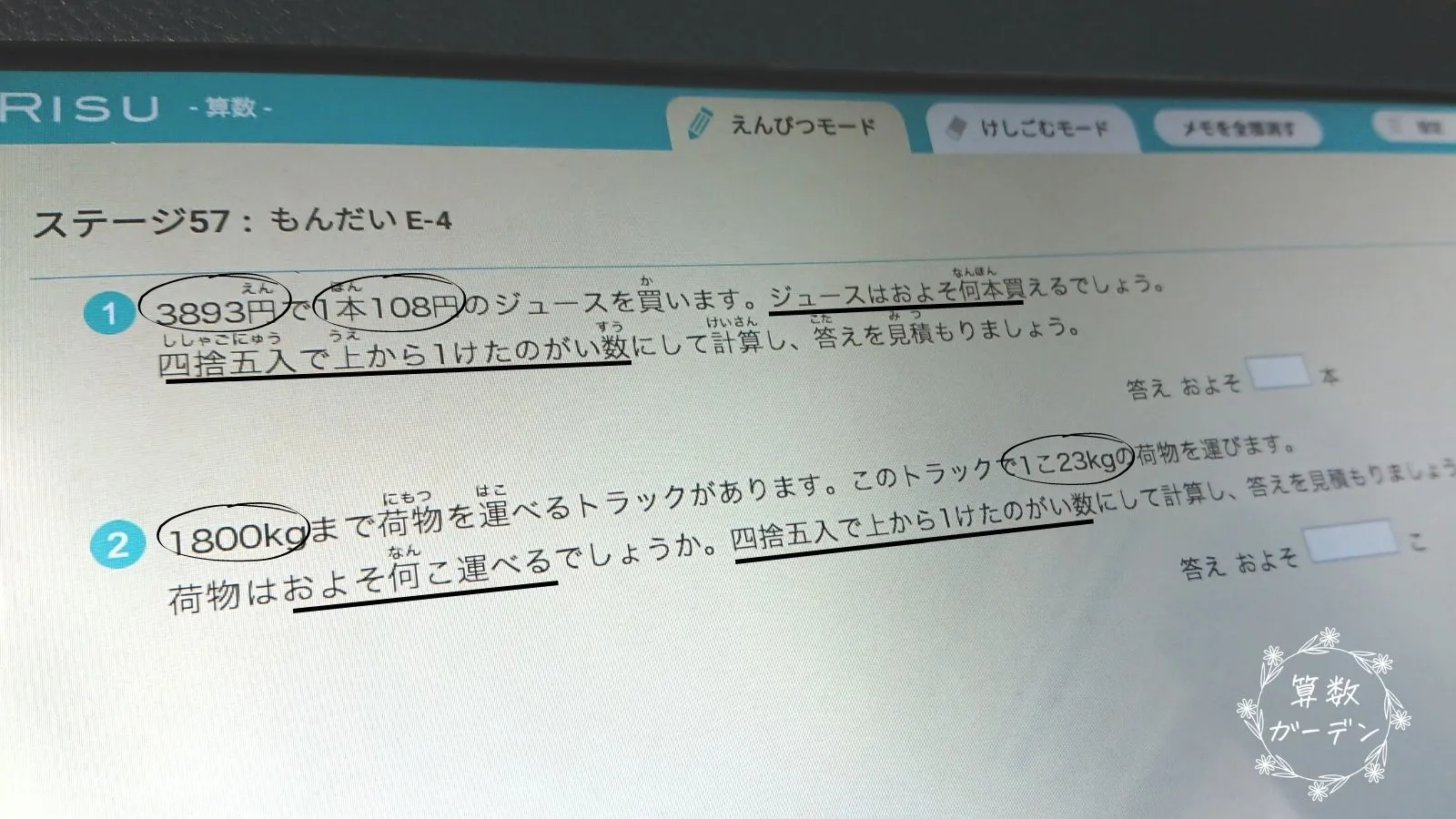

上の画像のように文章問題が出て来たら、数字にマル印・大事な部分に線を引くよう伝えています。

今のうちから数字にマル印・大事な部分に線を引く習慣を身につけることで、文章が長くて複雑になった時にも理解しやすくなります。

この方法は「将来、東大に合格する子の算数脳の育て方」という本で紹介されていた方法。

娘が実践してから文章問題の理解力が高まったのを実感しています。

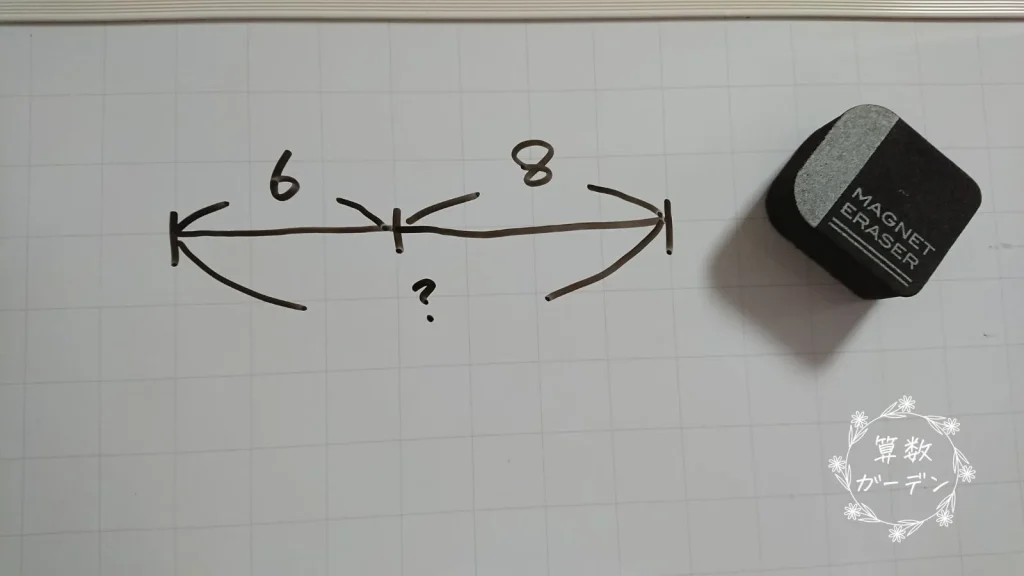

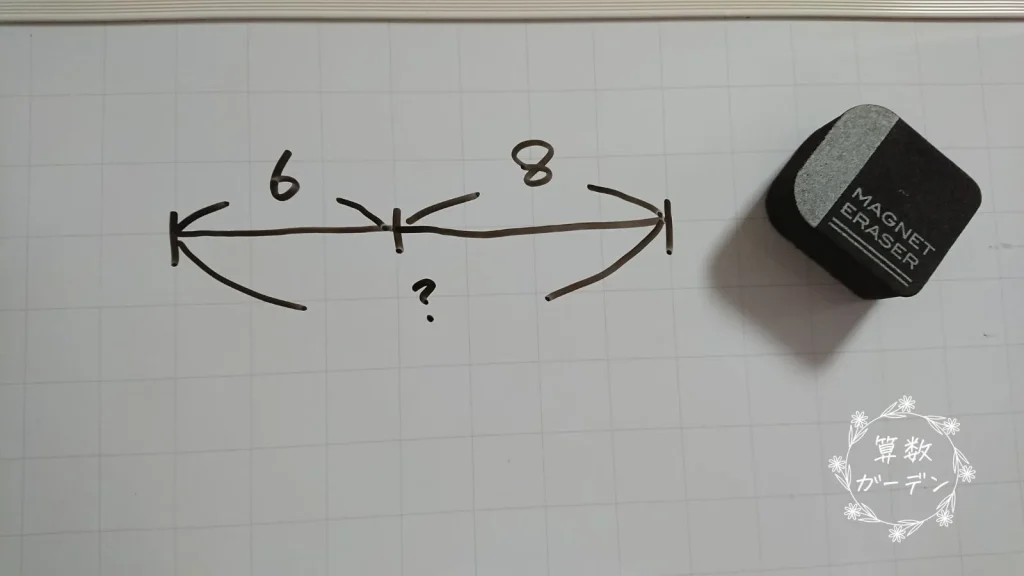

文章問題は図に表して考えます。

図にした方が考えやすいので、簡単なうちから図にする癖をつけておくと良いです。

低学年のうちに一番よく使われる線分図

サッと描けてサッと消せるので、我が家ではホワイトボードを使っています。

図を書いたり位をそろえたりしやすいので、算数の学習には目盛りのあるホワイトボードが便利!

RISU算数は画面の余白にもメモできますが、ちょっと書きづらいので必ずホワイトボードを使うようにしています。

問題にたくさん触れておくことで、文章問題に強くなれます。

しかし何問もひたすら問題を解くのはお子さんも嫌ですよね…。

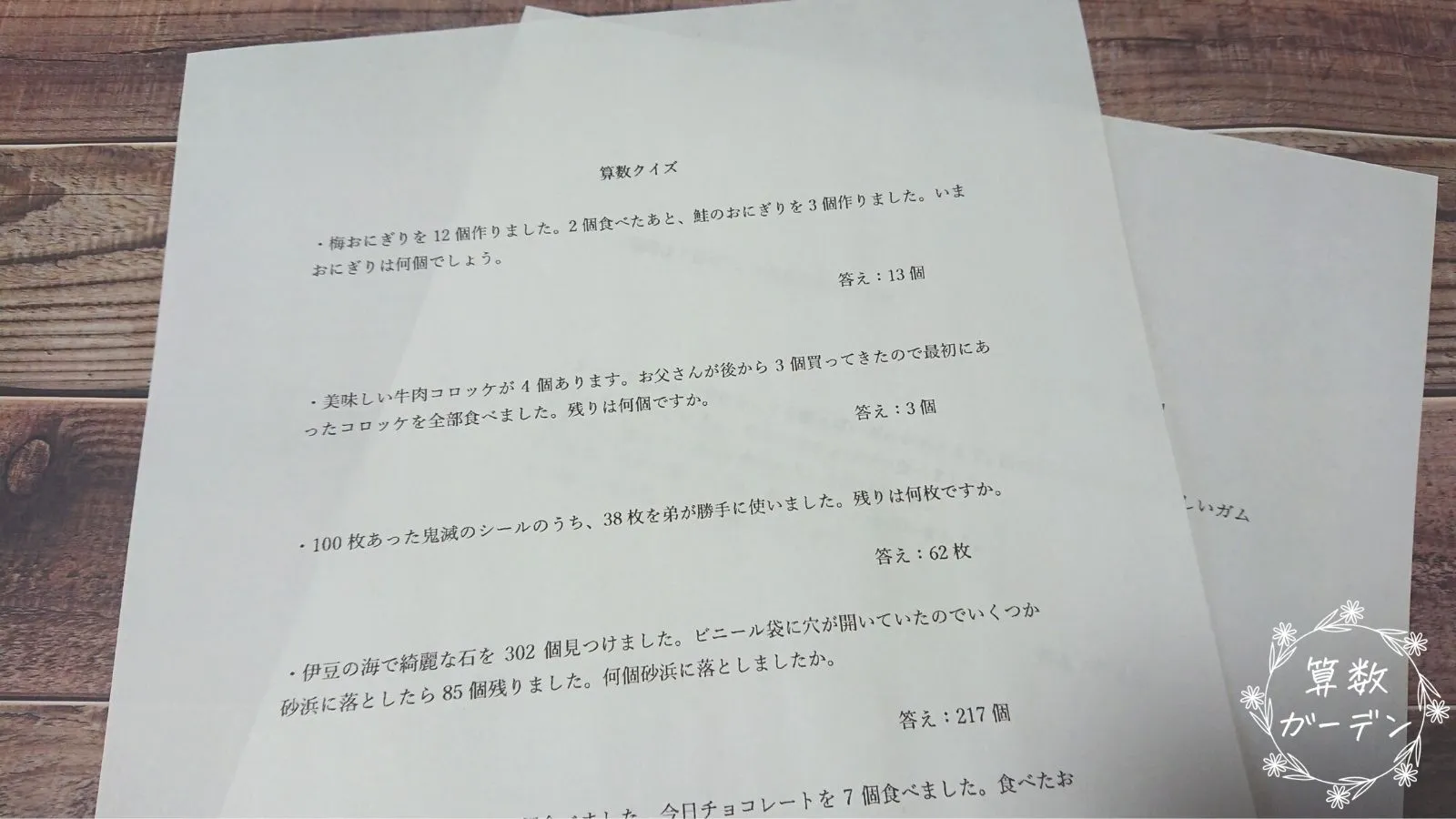

勉強で問題を解くのは嫌でも、遊びにしてしまえば喜んで解きます!

わが家では食事の時間やちょっとした待ち時間を利用して、算数クイズを出しています。

RISU算数で出てくる文章問題を、身近なものに置き換えてアレンジを加えるだけで楽しいクイズになります。

子どもに問題出して!と言われてもパッと問題が思いつかないので、時間がある時にRISU算数の問題をアレンジしてあります。

例えば、RISU算数に出てきた問題

100枚あった絆創膏のうち、38枚使いました。残りは何枚ですか。

これだと勉強っぽいのでアレンジして

100枚あった鬼滅のシールのうち、38枚を(弟の名前)くんが勝手に使いました。残りは何枚ですか。

ちょっと変えるだけで子どもの食い付きが良くなります。

え?!勝手にシール使ったらダメでしょ!

といったツッコミをいれながら楽しくクイズを解いてくれますよ!

RISU算数の文章問題の特徴

意識すること

娘も文章問題が苦手でしたが、この方法で苦手を克服できました。

小学校低学年までの算数は、正しく勉強すれば誰でも100点を取ることができます。

あなたのお子さんもRISU算数で、算数を得意に変えてみませんか?

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

メールやサイト名はなくても送信できます