PRこの記事は、算数ガーデンと提携する教材のPR情報を含んでいます。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

小学校受験は、ペーパーテストだけでなく行動観察・絵画・体操・面接などあらゆる分野の対策が必要なため、塾は必須と言われています。

しかし小学校受験を視野に入れているなら、塾に通う前の3歳から算数アプリ「クレタクラス」で

という対策が可能です。

お勉強の時間ではなく、テレビやユーチューブの時間をクレタクラスに変えてみる方法で負担なく始められます。

この記事ではクレタクラスがおすすめな理由や、クレタクラスで出題される実際の問題も画像付きで解説します。

※この記事は、算数ガーデンと提携する教材のPR情報を含んでいます。

クレタクラス PR

\ クーポンコード D58929で初月半額/

お急ぎください!紹介キャンペーンは10月31日まで

※解約したい場合はサブスクの解約手続きが必要です。(解約はいつでも可能)

1ヶ月受講すると、年間コースのお得な割引クーポンももらえるよ♪

小学校受験のペーパーテストで頻出される問題は大きく分けて7種類あります。

中でも算数的な問題である「図形」「数量」「推理」の問題は、比較的重要視されている傾向にあります。

また算数というツールを使って得る以下のスキルは、行動観察や面接にも生かされるスキルです。

よって、小学校受験を視野に入れているなら算数に力を入れて学んでおくことが大切です。

小学校受験対策にアプリを選ぶ時のポイントを3つ解説します。

2020年から日本でも教育改革が進み、自分で考える力や思考力が重視されるようになりました。

小学校受験でも思考力を問うような少しひねった問題が多数出題されます。

ななかまど

ななかまど小さなうちから考える癖を付けておくことで、思考力を問う応用問題にも対応できます。

小学校受験のペーパーテストは先生が口頭で出題したり、あらかじめ録音されたものを聞いて回答します。

普段から音声を聞いて回答する教材に取り組んでおくと、問題を最後まで聴く癖を付けることができます。

幼児向けのアプリは問題を読み上げてくれる物が多いので、受験対策にも有効です。

幼児期の子供の集中力は長くは続きません。

長時間学習に取り組むよりも、短時間で集中し、毎日継続して学習するほうが効果的です。

短時間で毎日飽きずに続けられる教材を選ぶことをお勧めします。

小学校受験対策に算数アプリ「クレタクラス」が向いている理由について解説します。

クレタクラスでは、音声を聞いて問題に答えます。

「~ではないものはどれ?」という問題も出題されるため、最後まで問題をよく聞いていないと答えられません。

普段の学習で問題を最後まで注意深く聴くクセが身につきます。

クレタクラスは一日15分のカリキュラムで構成されています。

一週間のうち月曜日から金曜日まで毎日教材があり、一週間かけてひとつの単元を詳しく学んでいきます。

短時間で集中して毎日の学習習慣を身につけることが可能です。

土日はお休みなので、週末には実体験を大切にしているご家庭に最適なスケジュールになっています。

クレタクラスには、声に出して答える「いってみよう」のコーナーが毎日あります。

「~です。」「~ます。」や主語を付けて話す練習、そう思った理由なども話す訓練になります。

自分の考えたことを言語化する練習になるので、小学校受験の面接や行動観察にも有効です。

近年小学校受験で重視されている算数的問題「数量」「図形」「推理」を網羅的に学習できます。

クレタクラスは幼児期の算数に特化した教材なので、幼児期に身に付けたい算数に関して網羅的に学習できるのは良いところです。

算数は苦手と感じる子も多いので、しっかりと対策しておく必要がありますね。

最近では教育現場でも IT化が進み、小学校受験でもタブレットを活用する学校があります。

小学校受験に長く携わってきた、高木宏子さんの著書「目指せ!名門校合格 親子で楽しむ小学校受験」では次のように書かれています。

スクリーンやタブレットを部分的に使用した試験が実施された学校もあったようです。

普段からタブレットに慣れているお子さんは良かったのですが、電子機器をあえて触らせないようにしているご家庭も多く、戸惑ったという感想も聞かれました。

書籍「目指せ!名門校合格親子で楽しむ小学校受験」より引用

子どもはできていた問題でも、大きさや使う物が変わると、わからなくなることもあります。

紙でもタブレットでも解けるように、両方の教材に触れておくことが大切です。

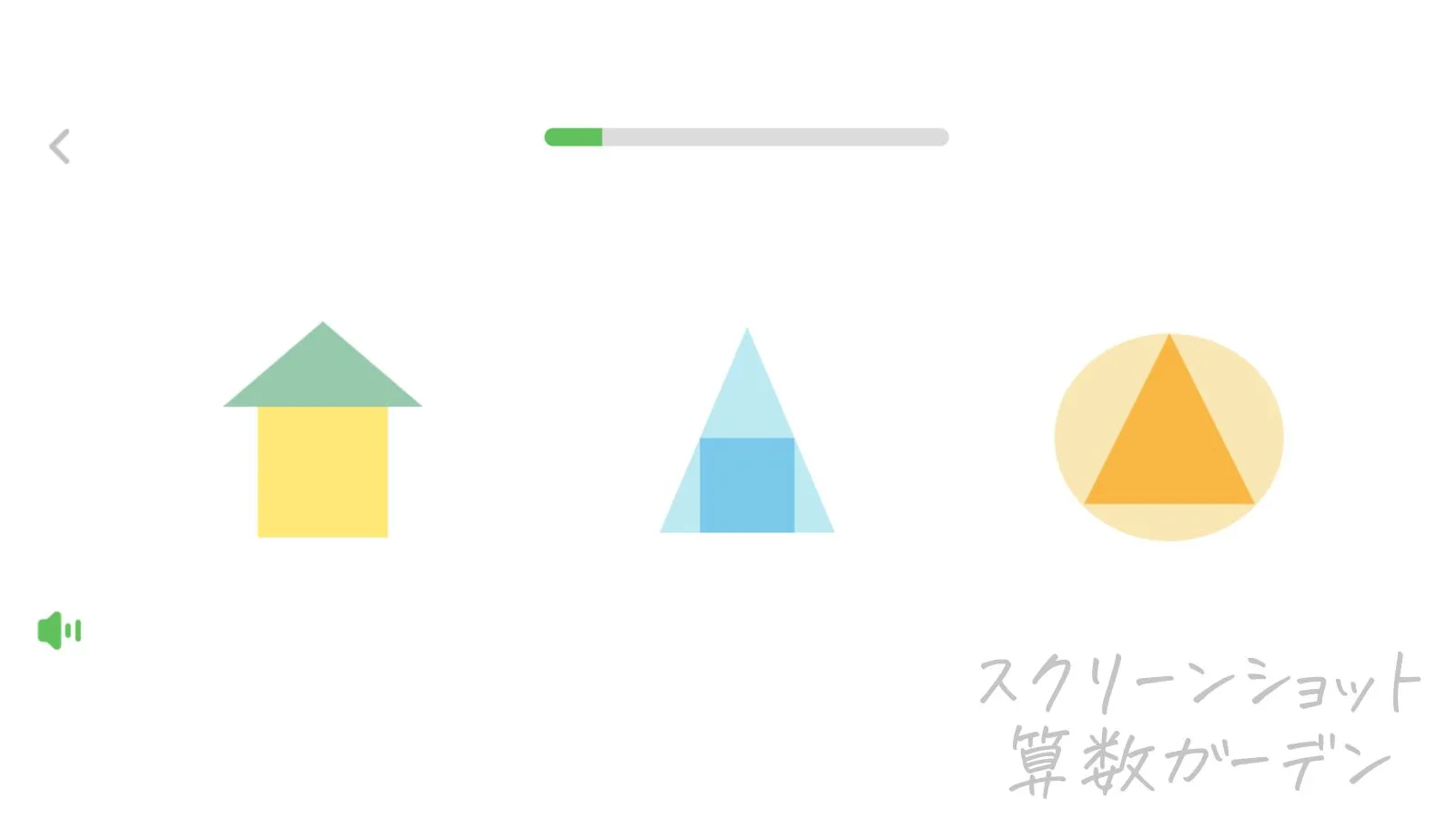

小学校受験で出題される「数量」「図形」「推理」の問題を、クレタクラスではどのように学習しているのか解説します。

我が家で取り組んでいるクレタクラスのレベル1(3歳~)・レベル3(5歳~)の教材内容からの紹介です。

基本からしっかり学んでいけるので、早いうちから取り入れておくと良さそうです。

数量については以下のような問題を学習しました。

クレタクラスのレベル1では、実際にタップしながら数を数えていく問題が出題されます。

数の数え上げは、数を学んでいく上で最初に取り組むべき基本となるものです。

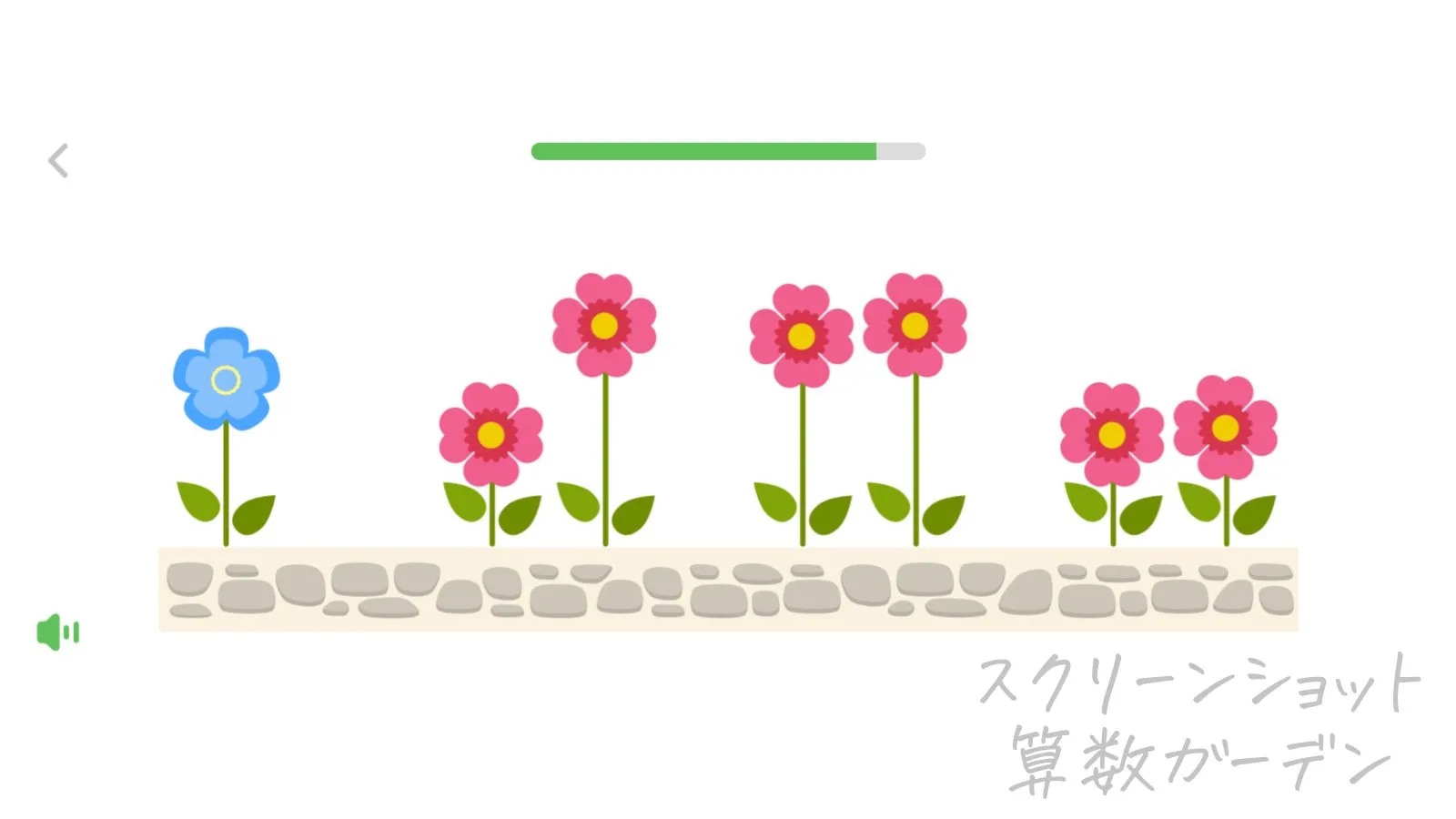

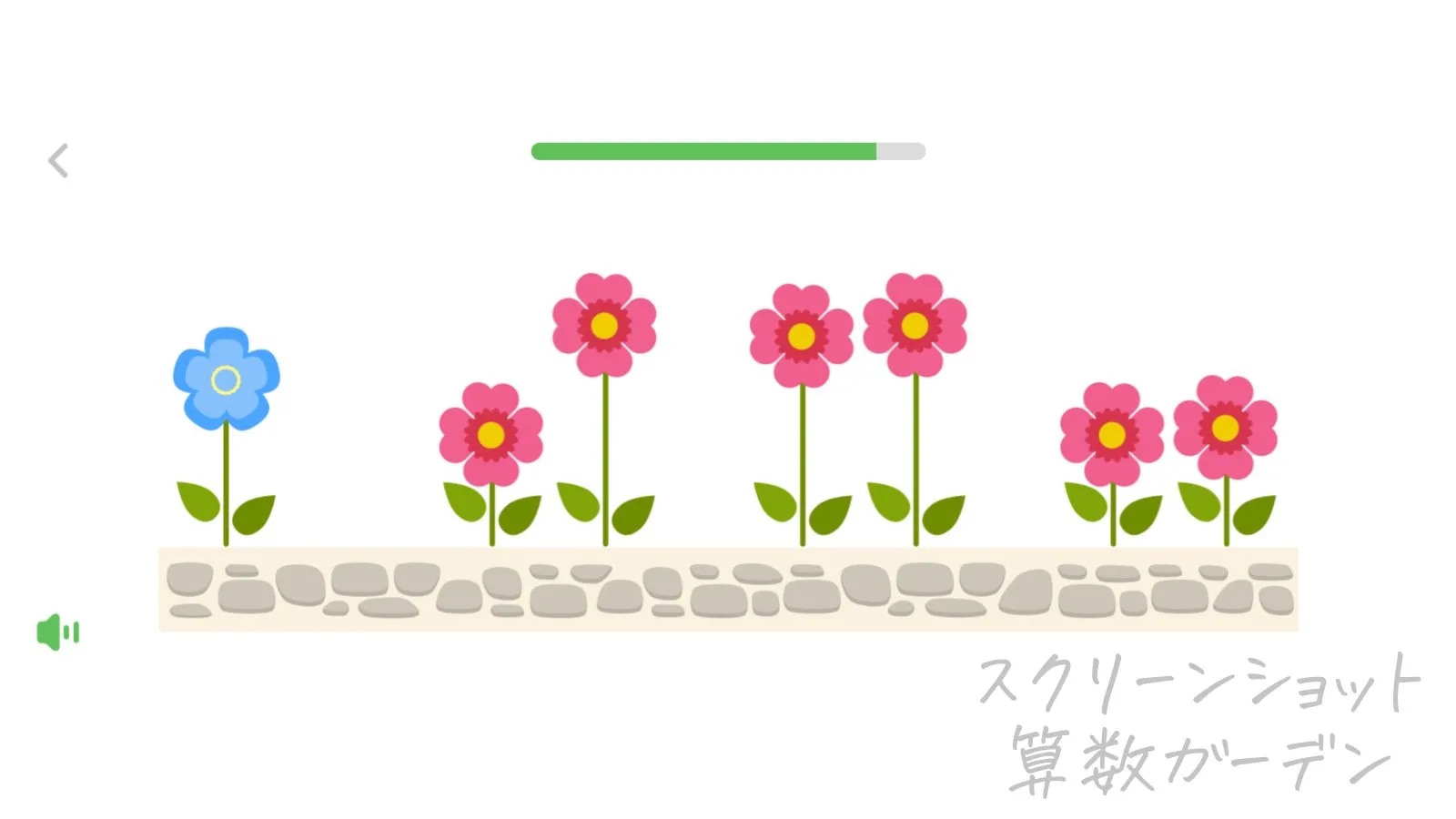

「青い花より大きい花しかないものはどれですか?」と言う相対比較の問題がありました。

こちらもレベル1で出題された問題です。

基準となるものによって大小が変わる問題なので、幼児には難しい問題です。

複数の花を同時に比べる必要があり、レベル1から思考力をしっかり伸ばしていける内容ですね。

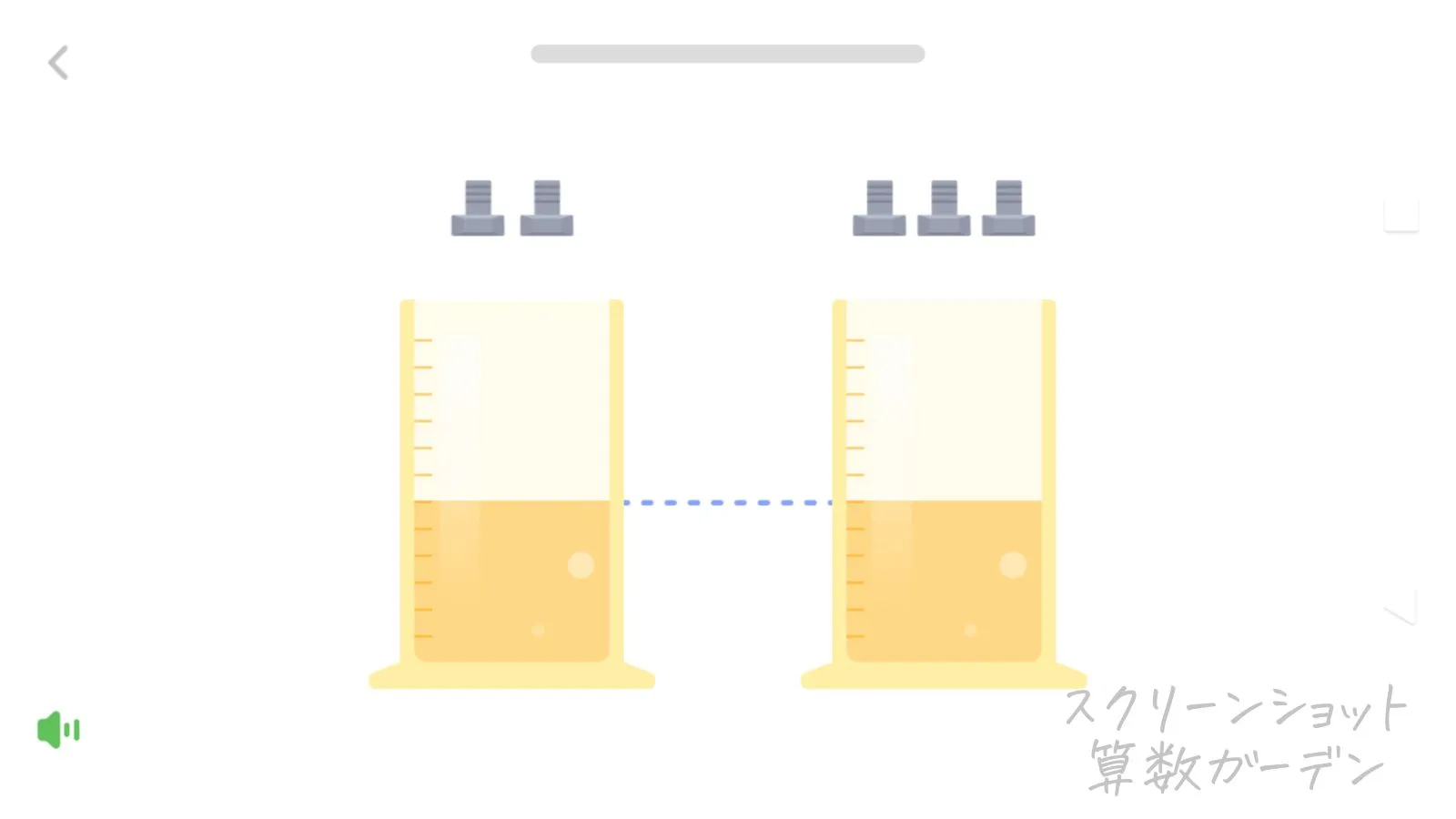

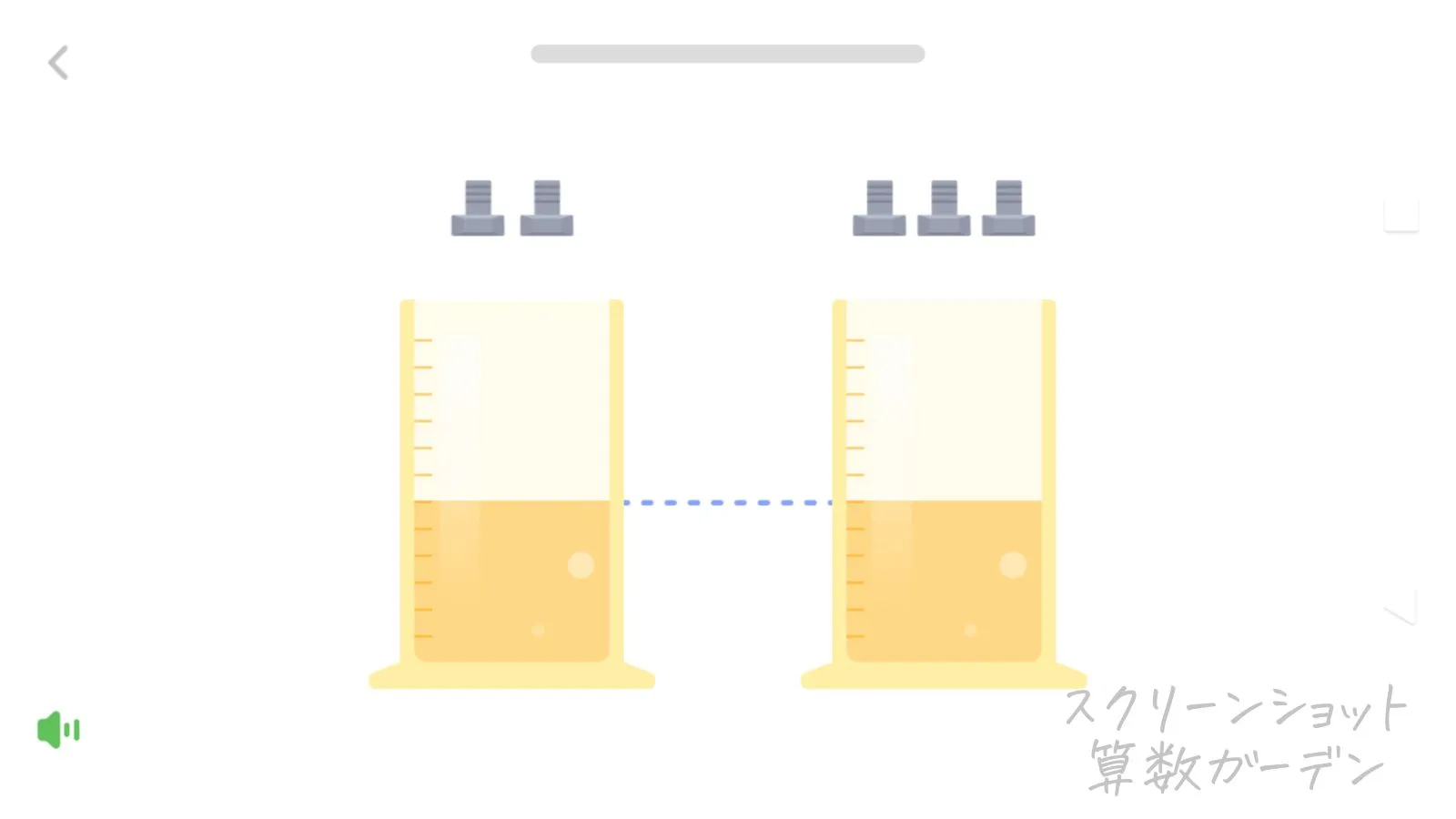

レベル3では水の量を比較する問題がありました。

物をよく見る力や注意深く違いを見分ける力を育てていきます。

水のかさの問題は小学校受験でもよく出題され、なかなか理解できない子も多い問題です。

図形は意識して取り入れている家庭でないと、系統立てて学ぶ機会が少ない単元です。

クレタクラスを使って網羅的に学習していけるのは良いですね。

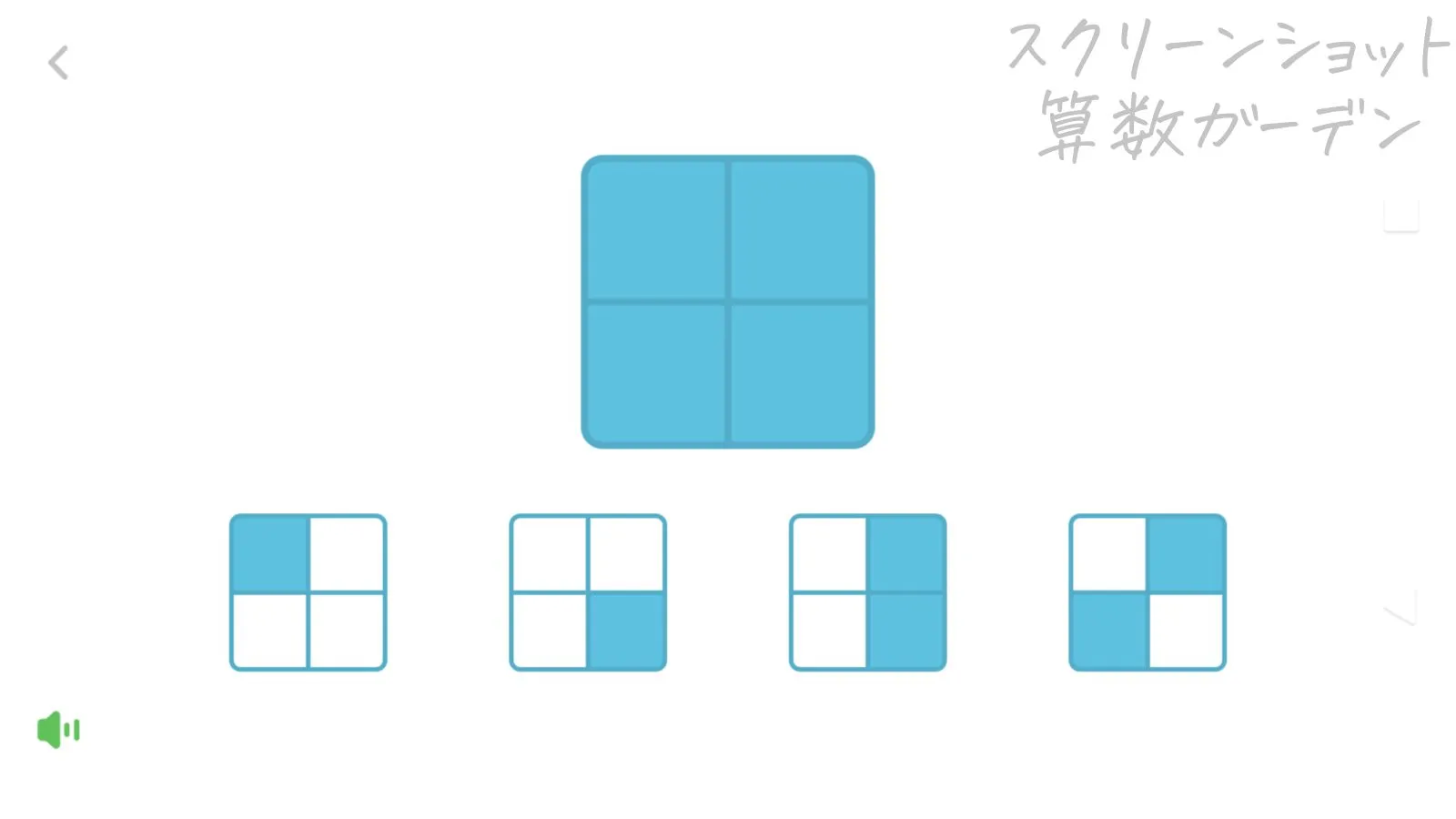

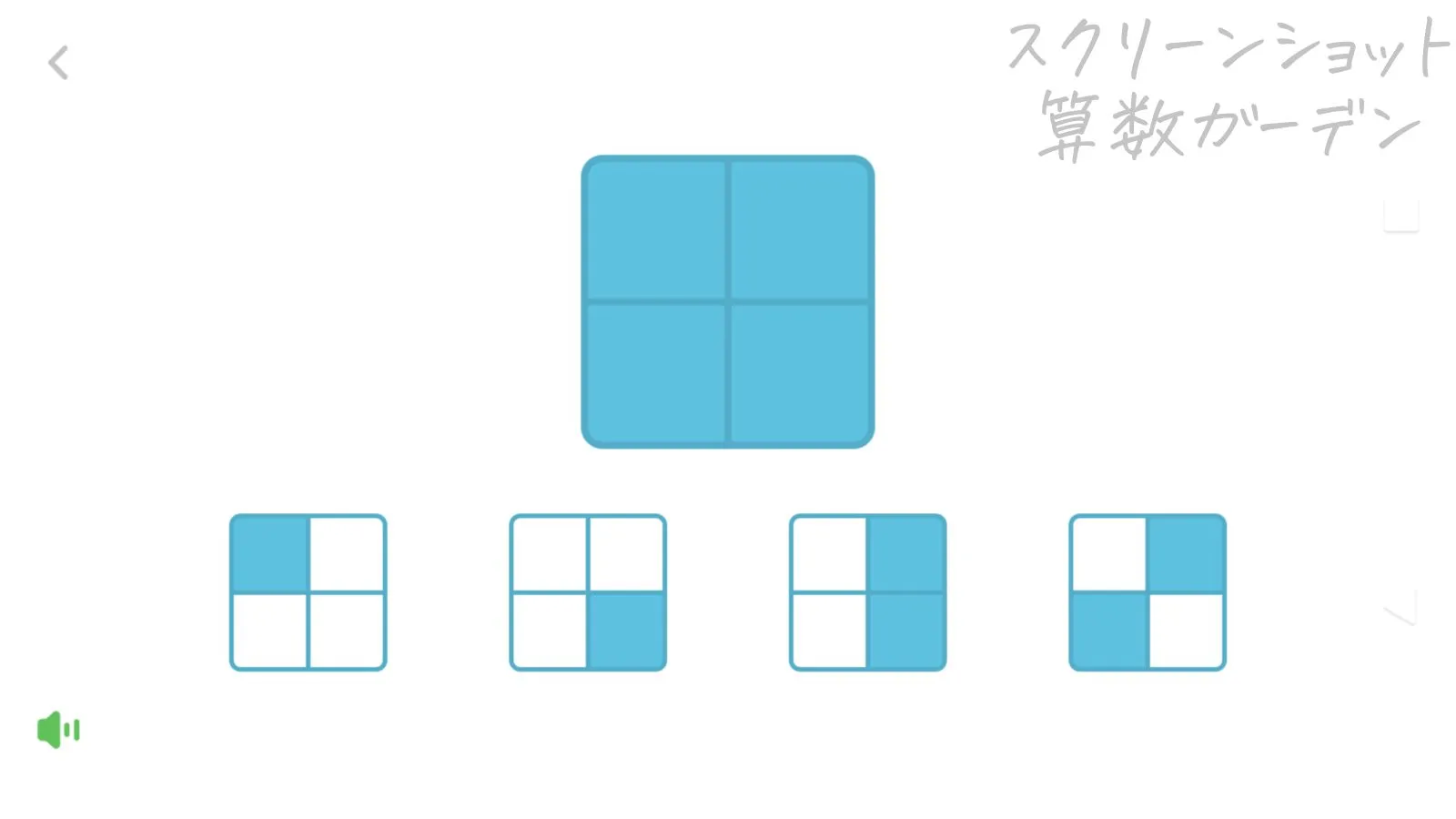

図形問題は、以下のような内容を学習しました。

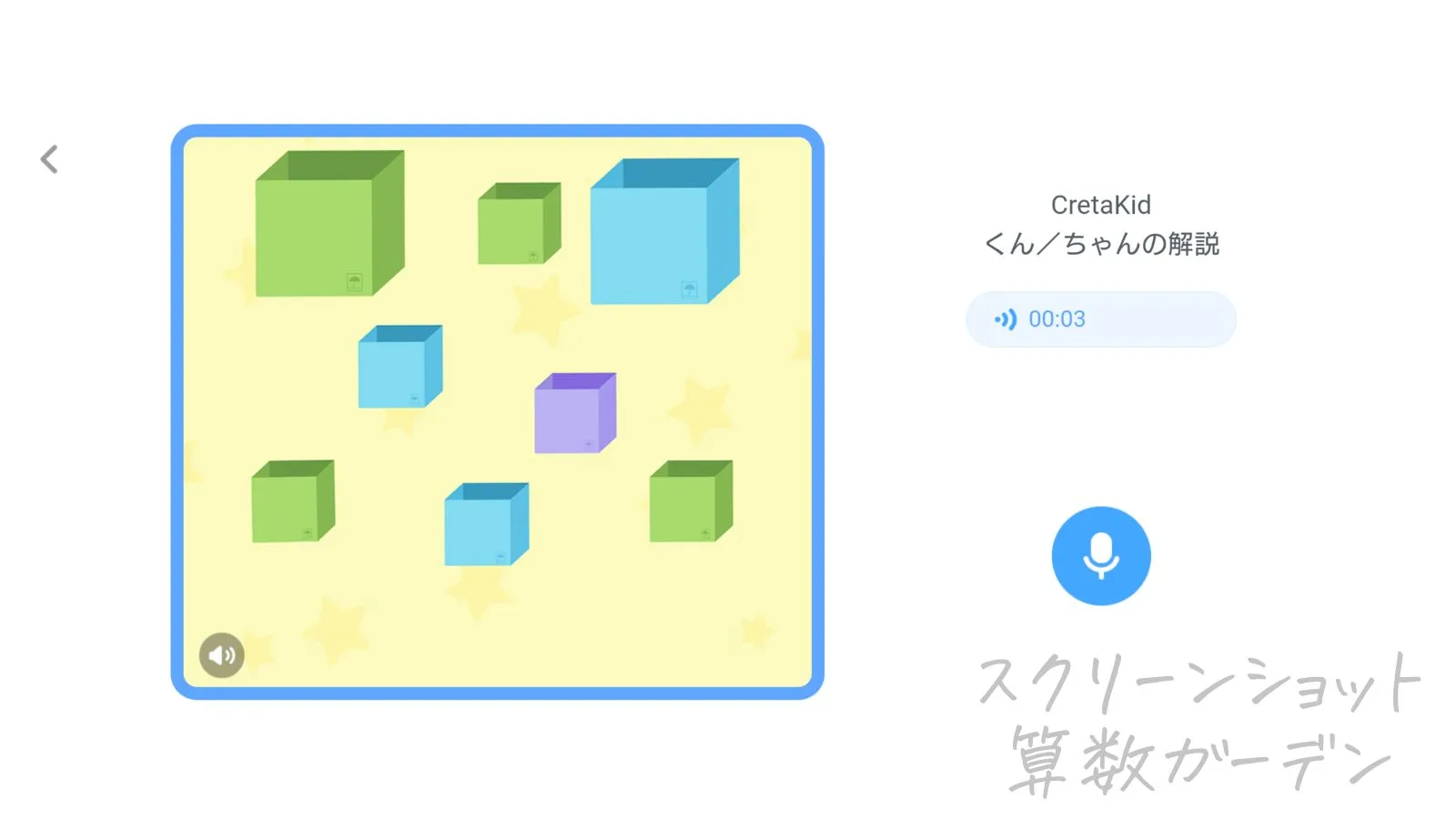

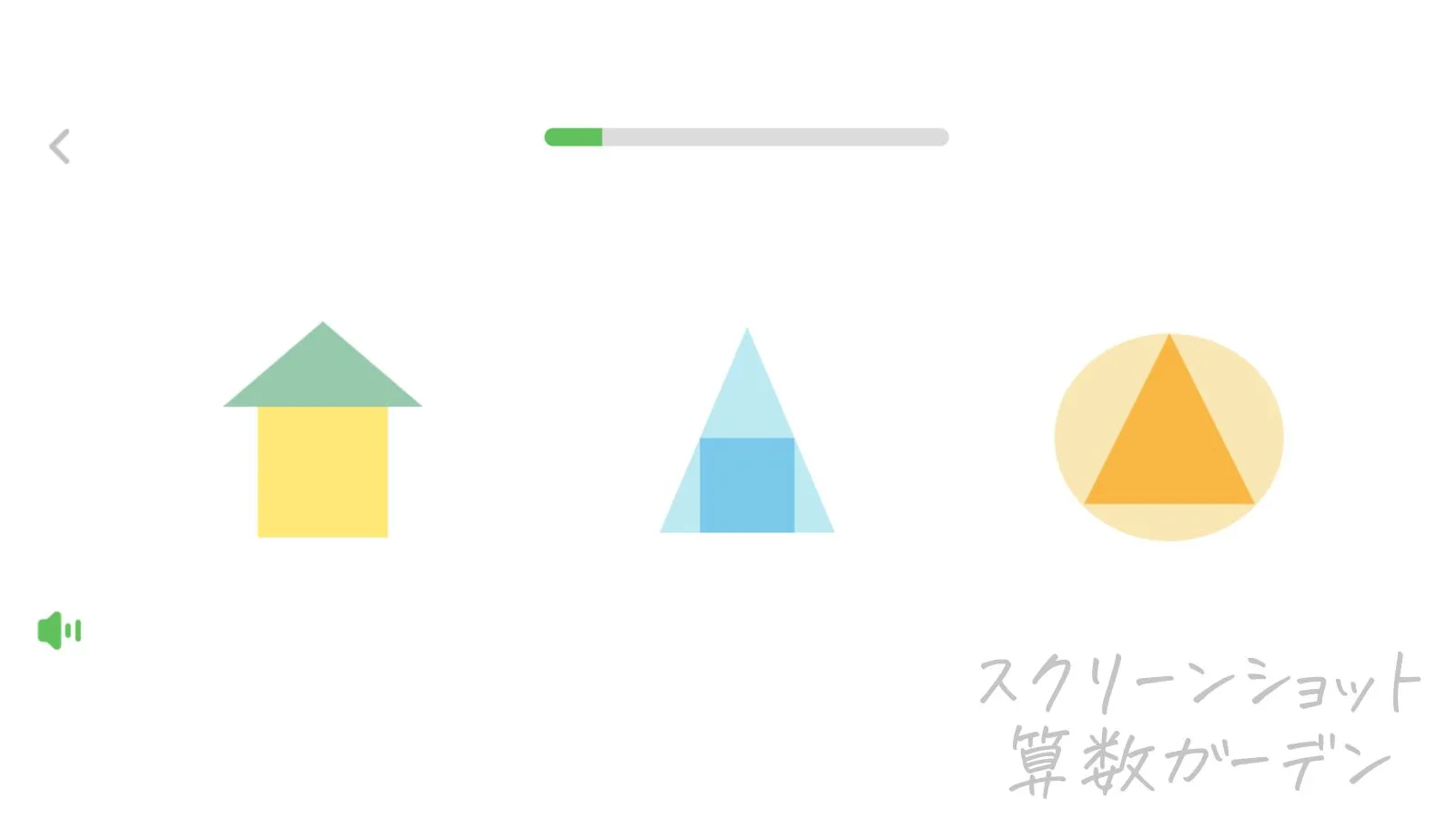

「正方形がない図形はどれかな?」という問題。

問題を最後までよく聞いて答えないと「正方形」という言葉を聞いただけで、正方形がある図形を選んでしまう子もいます。

クレタクラスではこういった応用問題もしっかり出るので、最後まで問題文を聞く練習になります。

「上の図形にするにはどの図形を重ねたら良いかな?」という問題。

重ね図形は「上に置く」のではなく「重ねる」という行為を意識して取り入れなければ、小さな子にとってはなかなか理解しづらい問題です。

デジタル学習の良さを活かして「実際にスライドして図形を重ねてみる」ことができるので理解しやすいです。

重ね図形の問題にはじめて挑戦した息子もすぐに理解できました。

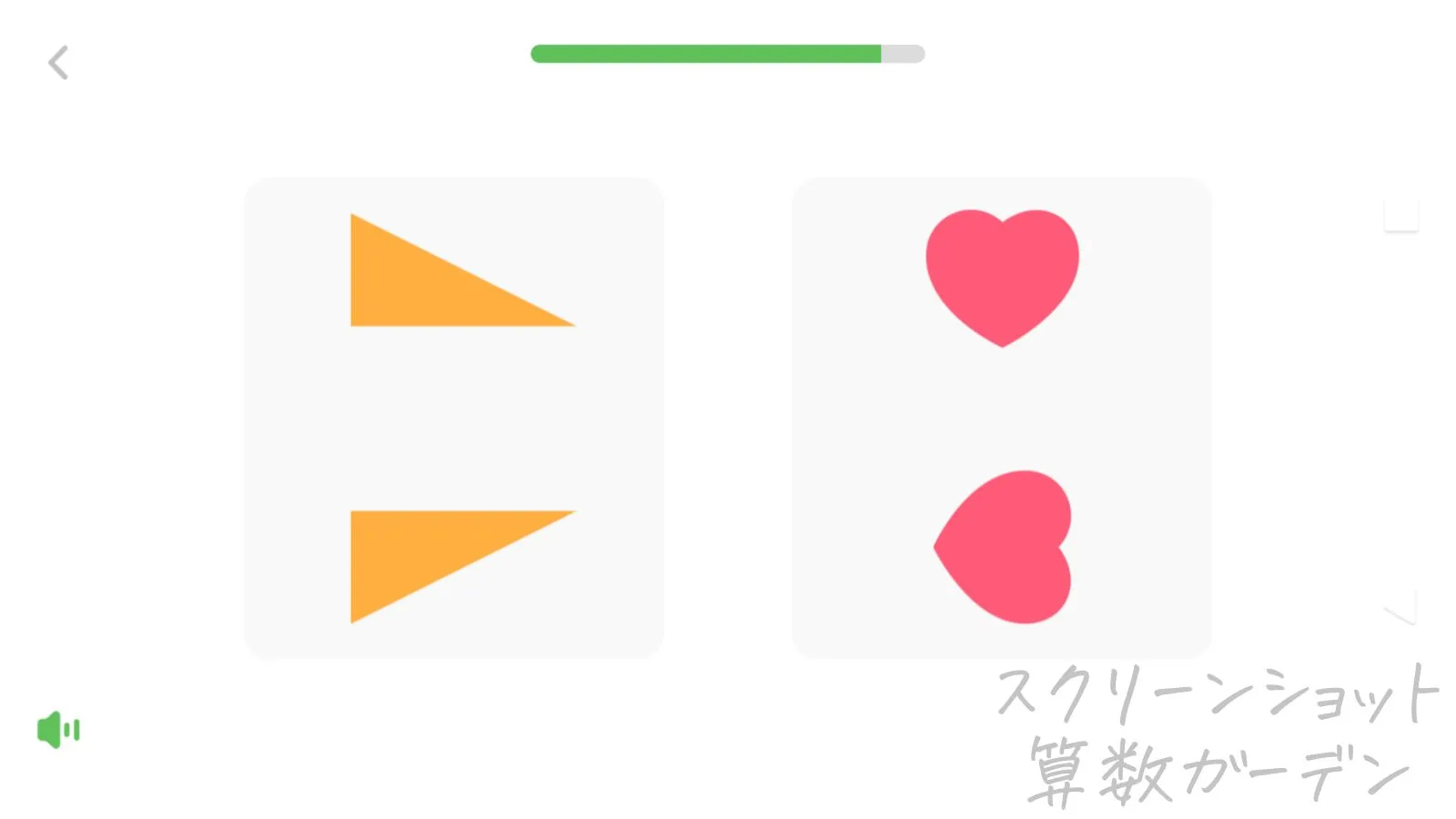

思考・推理の問題はまさに「思考力」を判断する問題です。

レベル3の1~2か月目で出てくる思考・推理の問題は、小学校受験に比べると比較的難易度の低い問題ですが、基本からしっかり理解するという意味ではとてもオススメな教材です。

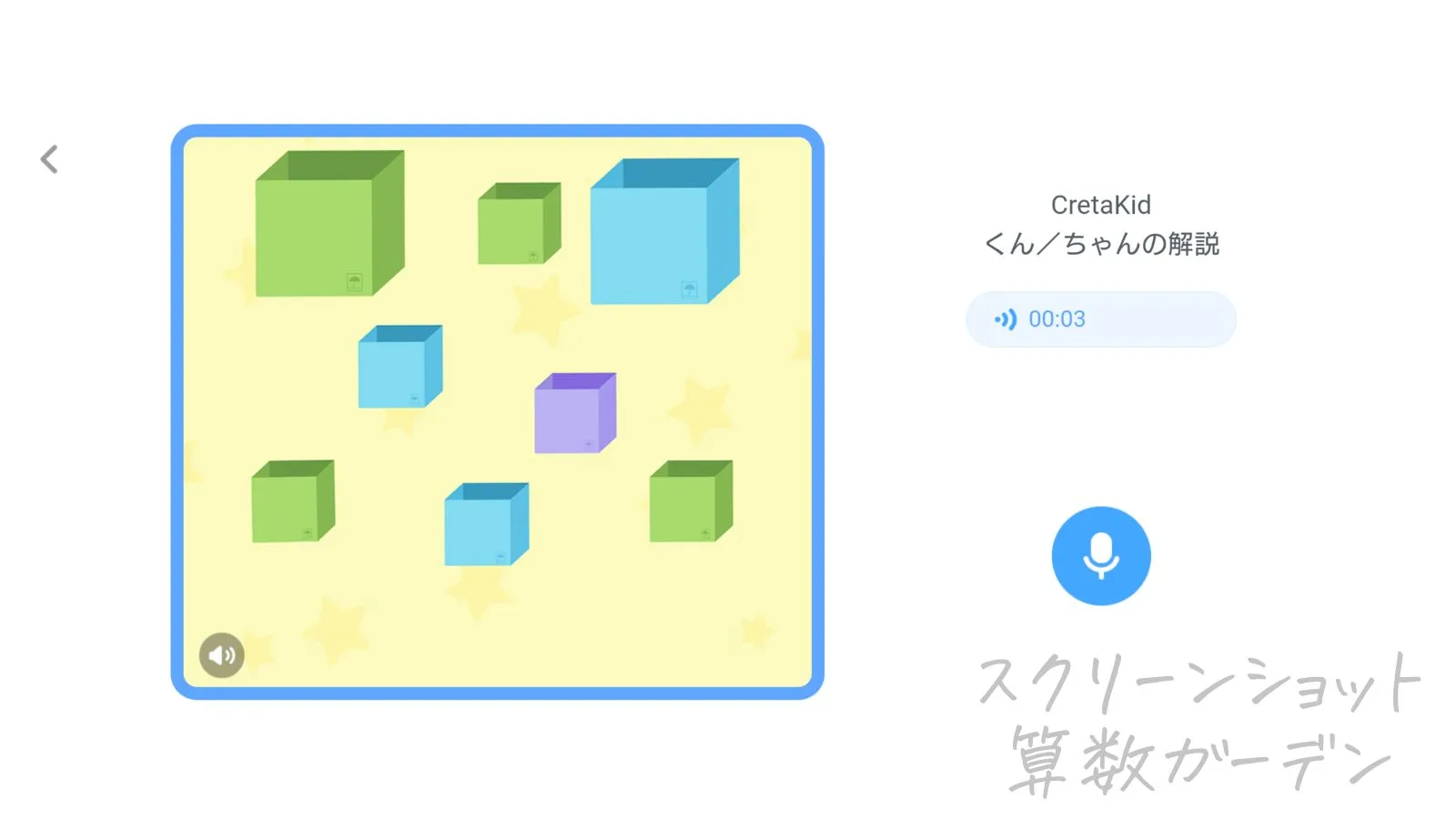

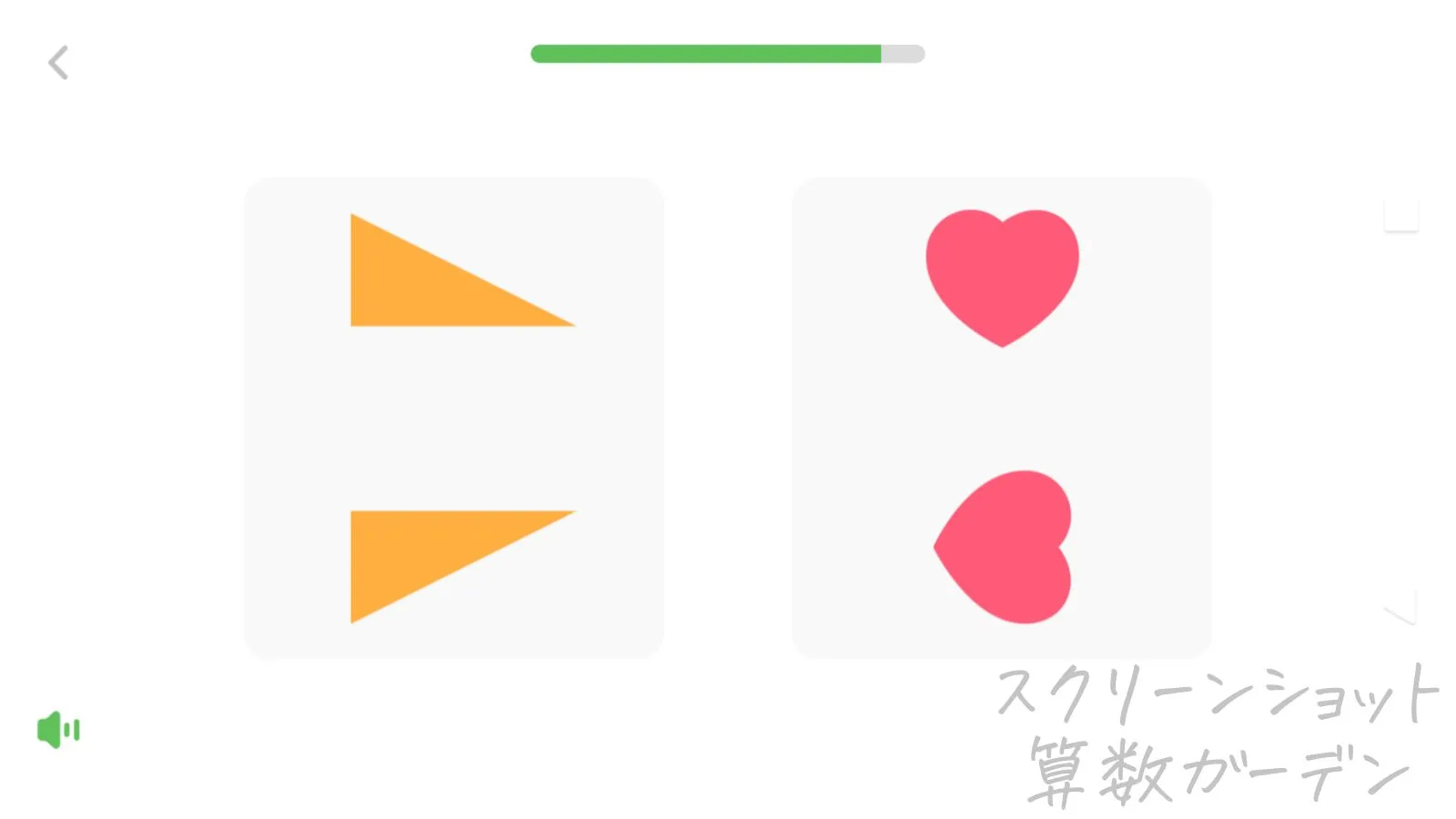

下の画像は「回転している図形はどっちかな?」という問題です。

「対称」や「回転」という言葉の意味からしっかり理解できるようになっています。

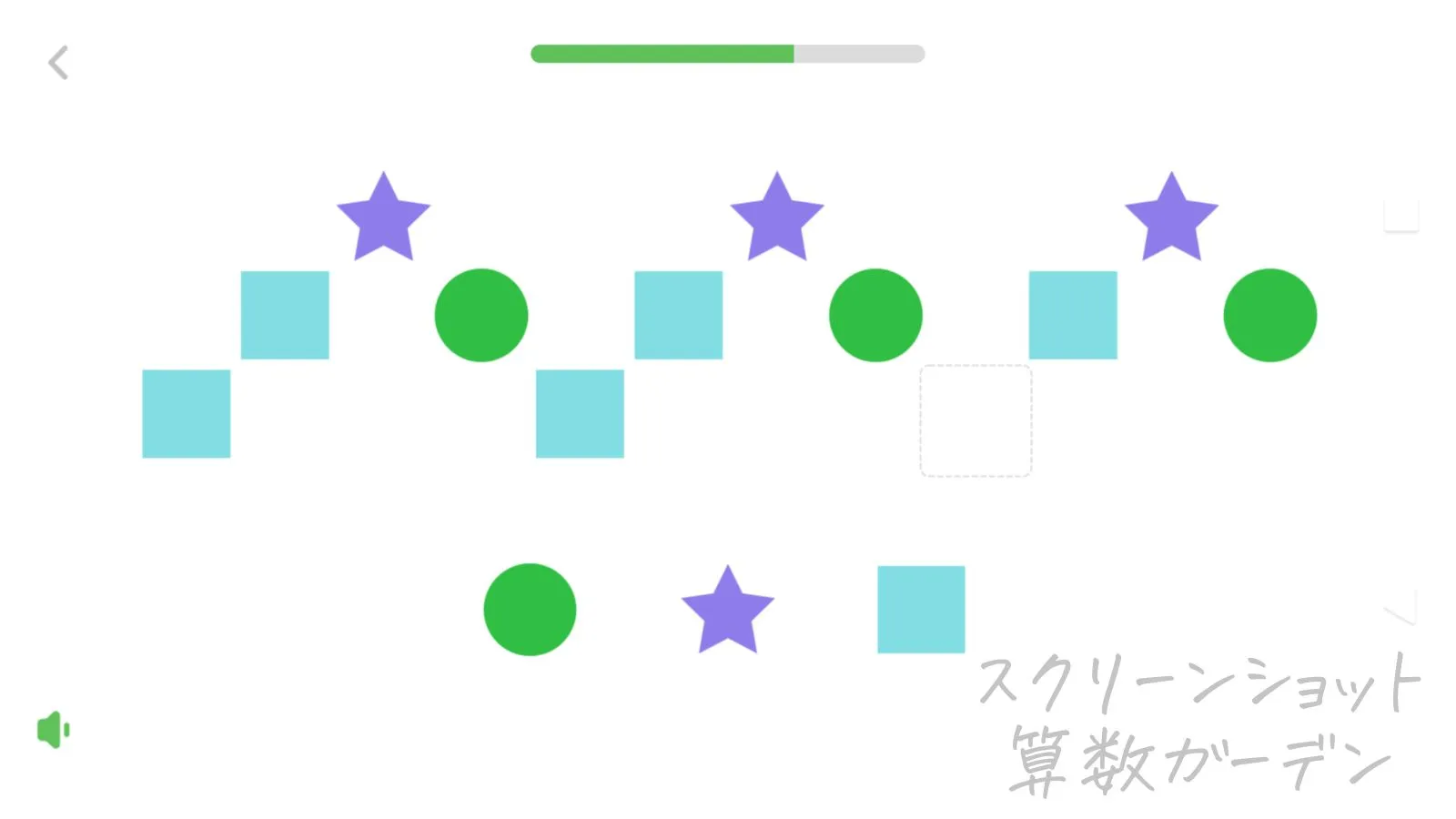

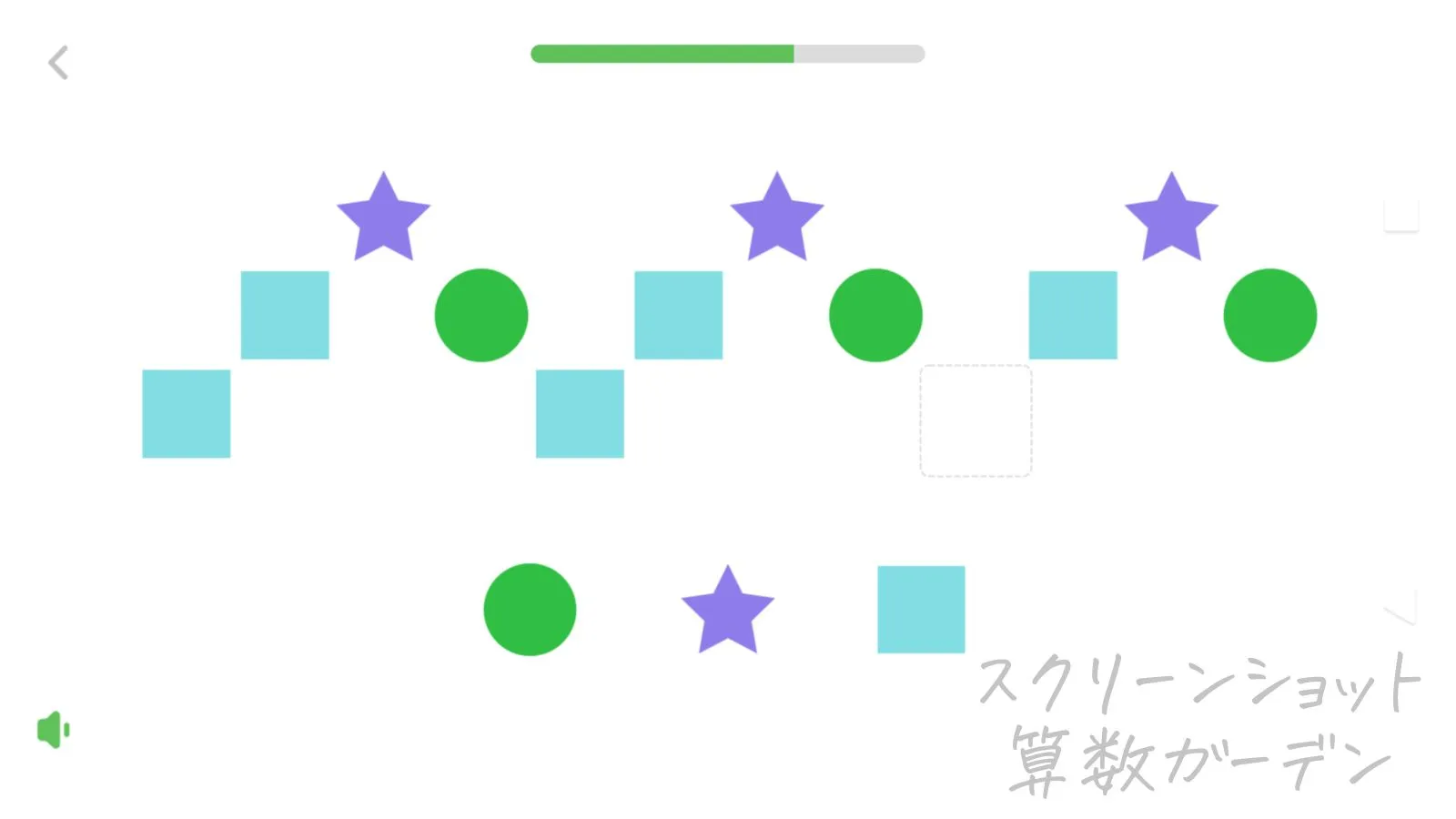

下の画像は、空欄に入る図形を答える問題です。

共通するものを探し出し、規則性を見つける問題です。

規則性の問題は小学校の周期算、中学校の数列へとつながる大事な単元です。

入学前にたくさんの問題に触れておくことが大切です。

クレタクラスは小学校受験対策の一つとして、3歳から取り入れたいアプリです。

しかし注意点もあります。

クレタクラスは、幼児期の算数教育に特化したアプリです。

小学校受験対策として作られた教材ではありません。

幼児期に学んでおきたい算数は網羅されていますが、クレタクラスだけで小学校受験に合格することはできません。

小学校受験の試験内容は、次の6つの項目で総合的に判断します。

クレタクラスは、あくまでテレビやYou Tubeの時間を学びに変えたり、ちょっとした待ち時間を無駄にしない目的で使うのが良いです。

ペーパーテストでは思考力を問う問題や、算数的な問題が重視されている傾向にあり、塾に通う前から遊び感覚でクレタクラスを取り入れておくと、小さなうちから以下のような力が身につきます。

1日たった15分で楽しい動画を見て学べるので、お子さんに負担なく取り入れられます。

小学校受験を考えているなら使っていて損はない教材です。

クレタクラス PR

\ クーポンコード D58929で初月半額/

お急ぎください!紹介キャンペーンは10月31日まで

※解約したい場合はサブスクの解約手続きが必要です。(解約はいつでも可能)

1ヶ月受講すると、年間コースのお得な割引クーポンももらえるよ♪

クレタクラスを3歳6歳児が2か月体験した効果と学習内容をまとめた記事を読む

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

メールやサイト名はなくても送信できます