PRこの記事は、算数ガーデンと提携する教材のPR情報を含んでいます。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

まだまだ集中力も短い幼児期のお子さんに、負担なく最大限効果を発揮できる教材をさせてあげたいですよね。

教材を始めてみたもののイマイチ効果がなかったり、お子さんがあまりやる気になってくれないけど縛りがあって解約も躊躇してしまう…というお話もよく耳にします。

3歳から小3までの算数を学べるクレタクラスは、驚くほど思考力がぐんぐん育つハイレベルな教材!

算数を学んで論理的思考力を伸ばしたいなら、クレタクラスはおすすめ!

クレタクラスで学んだ子と学んでいない子では明らかに小学校に入ってからの算数で差が出ると思います。

算数ガーデンでは、2か月間の学習で得た効果やクレタクラスで学べる学習内容まで詳しく紹介します。

クレタクラスの概要を知りたい方は、クレタクラスとは?料金や口コミ・評判を徹底解説!の記事を読んでみてください。

クレタクラス PR

\ クーポンコード D58929で初月半額/

お友達キャンペーンは今だけ♪

※解約したい場合はサブスクの解約手続きが必要です。(解約はいつでも可能)

1ヶ月受講すると、年間コースのお得な割引クーポンももらえるよ♪

2か月間クレタクラスを続けてみて感じた一番のことは「論理的思考力を伸ばすのに最適な教材」だということ。

IT時代に生きる今の子どもたちにとって、知識をつめ込むだけの教育ではなく、知識を使って自分で考え、表現する論理的思考力やコミュニケーション力が重要だと言われるようになりました。

日本でも教育改革が進んでいますが、まだまだ知識中心の教育から抜けさせていないように感じます。

クレタクラスは、まさに思考力とコミュニケーション力を重視した理想の教材でした。

私が魅力的に感じた点を5つ紹介します。

クレタクラスを提供するAMAZING EDTECH PTE. LTD.は、シンガポールにある会社です。

4年に1度行われるIEA国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)では、子どものたちの算数・数学の成績はシンガポールが毎回上位にいます。

小学校の算数の成績

| 2019年 | 2015年 | 2011年 | 2007年 | |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | シンガポール | シンガポール | シンガポール | 香港 |

| 2位 | 香港 | 香港 | 韓国 | シンガポール |

| 3位 | 韓国 | 台湾 | 香港 | 台湾 |

| 4位 | 台湾 | 韓国 | 台湾 | 日本 |

| 5位 | 日本 | 日本 | 日本 | カザフスタン |

中学校の算数の成績

| 2019年 | 2015年 | 2011年 | 2007年 | |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | シンガポール | シンガポール | 韓国 | 台湾 |

| 2位 | 台湾 | 韓国 | シンガポール | 韓国 |

| 3位 | 韓国 | 台湾 | 台湾 | シンガポール |

| 4位 | 日本 | 香港 | 香港 | 香港 |

| 5位 | 香港 | 日本 | 日本 | 日本 |

日本の教育は知識中心であるのに対し、シンガポールの教育は論理的思考力とコミュニケーション力を重視した「生きた算数教育」を行っています。

ななかまど

ななかまどクレタクラスを実際に2ヵ月やってみて、一般的な日本の学習教材よりも思考力を重視した教材になっていることを実感しました。

日本の学習方法は「たし算」なら「たし算」だけをひたすら学ぶような焦点学習法が主流です。

多様学習法とは、どうしてそうなるのか?を意味まで理解して、意味に関係する単元はセットで学んでいきます。

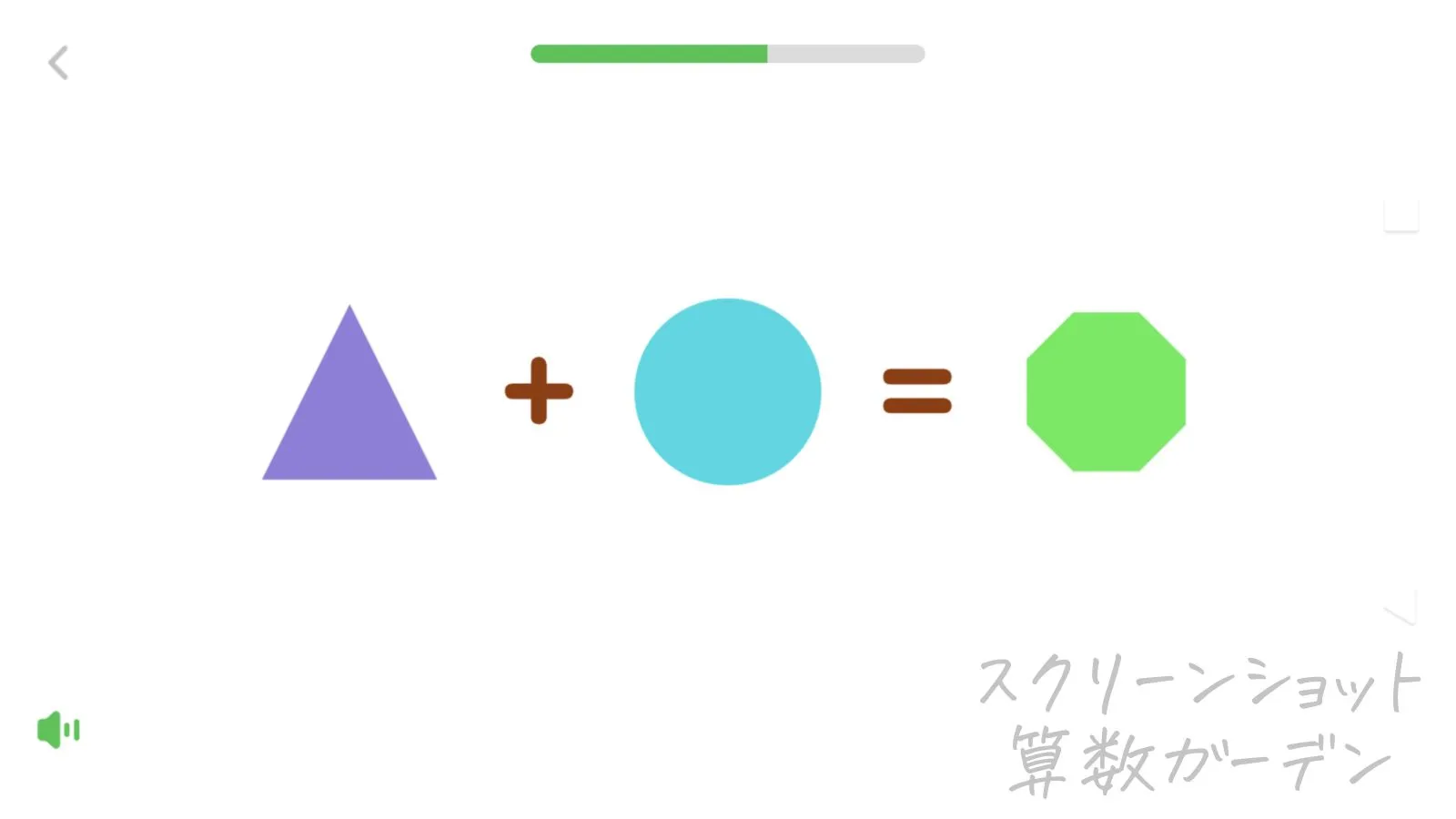

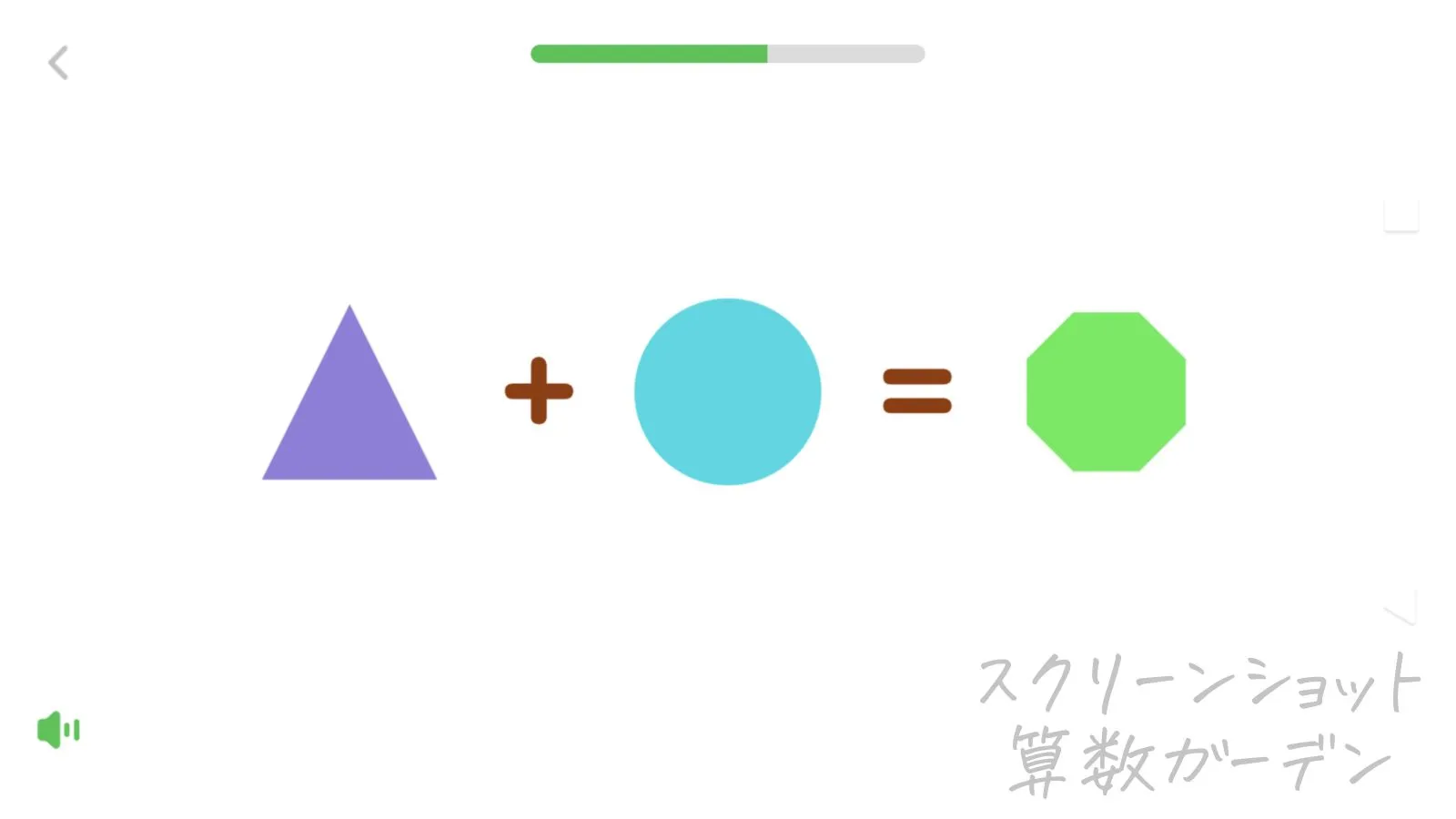

例えば「たし算」は、クレタクラスでは「部分」と「合計」の概念から学びます。

答えるのは「合計」だけという風に思考停止で答えてしまうと「部分」の数字が抜けている問題に対応できなくなります。

「部分」+「部分」=「合計」という概念を理解することで、応用がきくようになります。

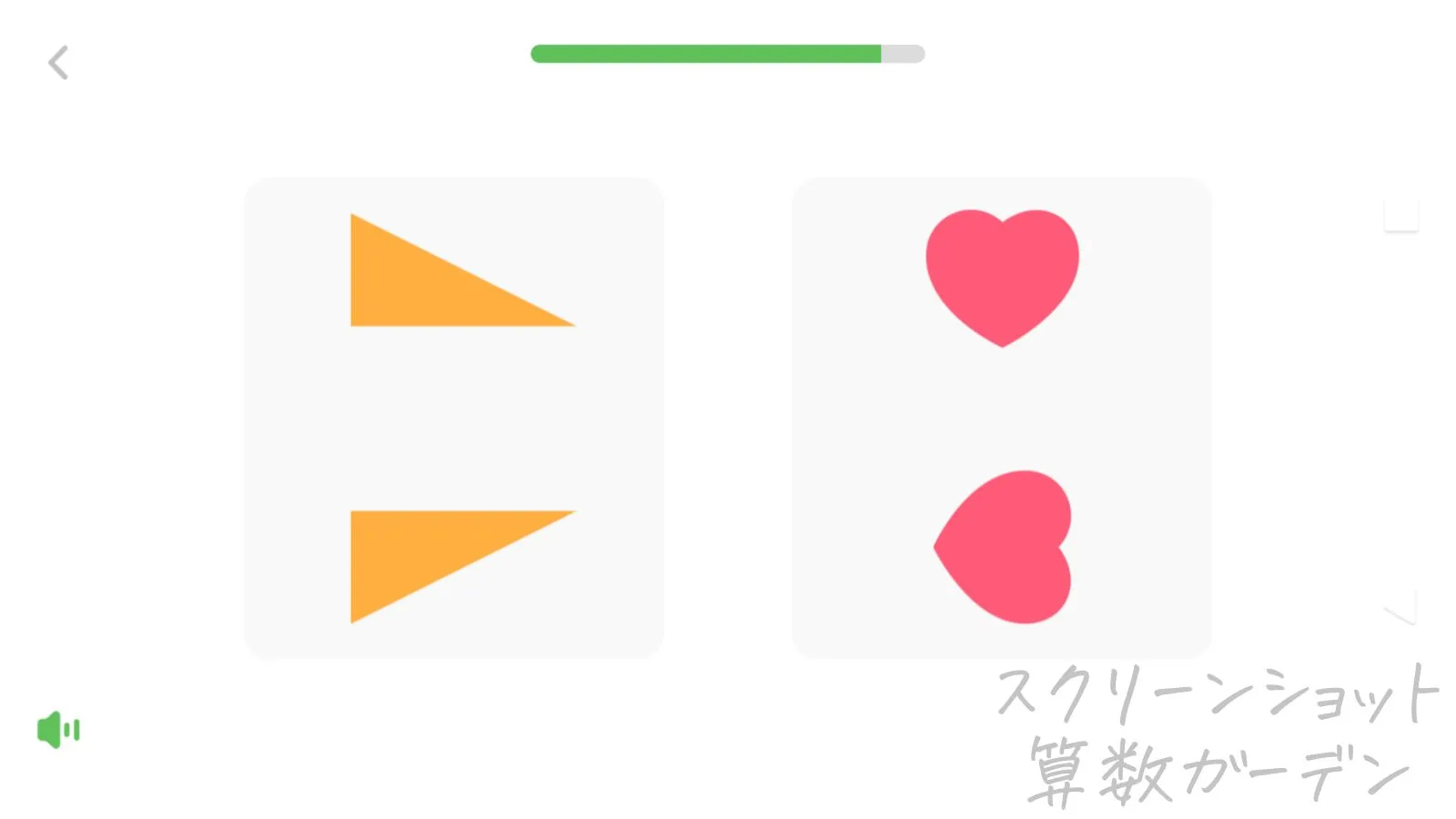

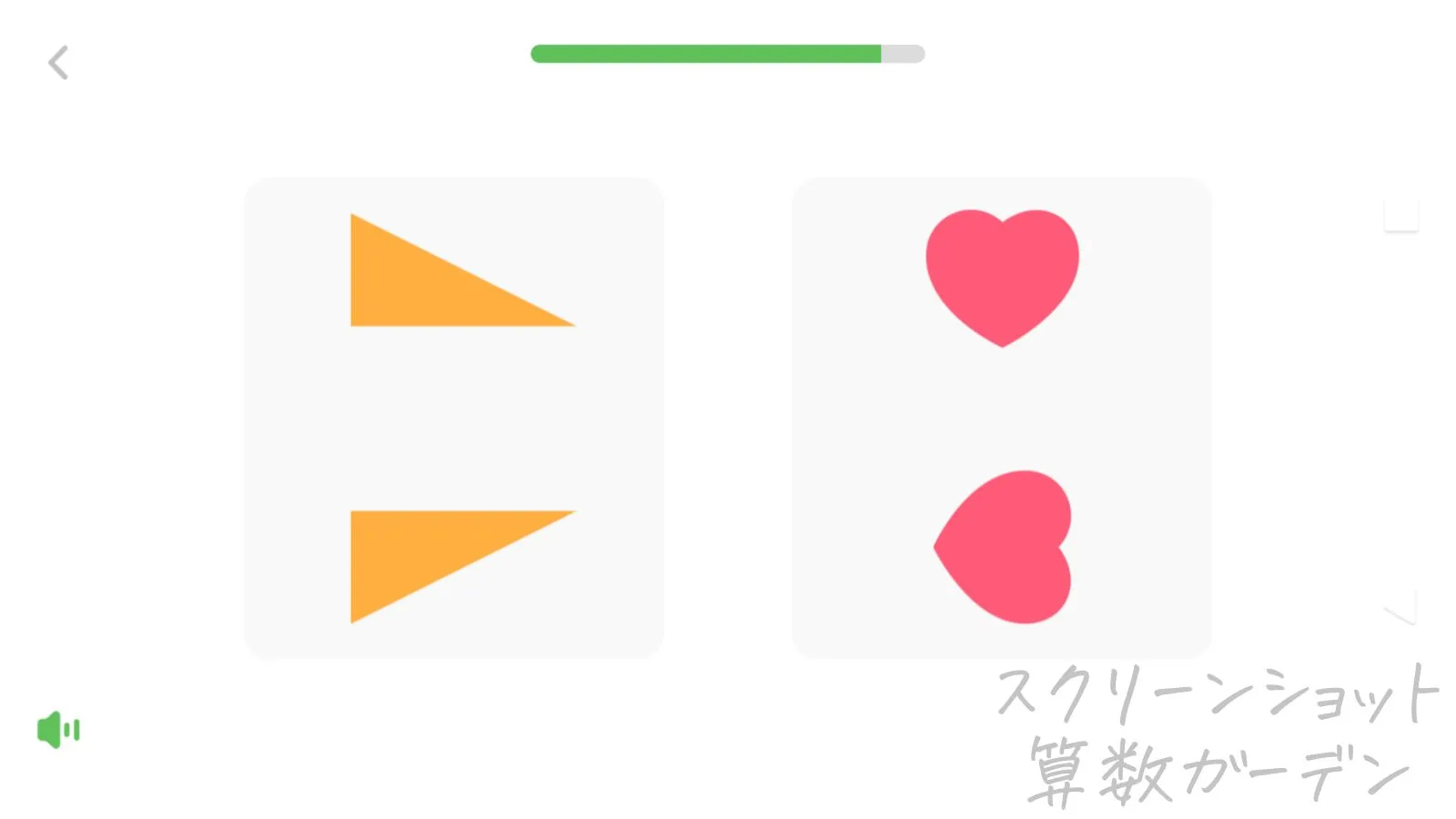

また図形も「回転図形」「平行移動」「反転図形」を同時に学んでいました。

一つ一つ学ぶ方がその時の理解は早いかもしれませんが、後々伸びるのは同時に概念からしっかり学ぶ方法だと言われています。

これは一度「回転図形」を理解すると、「今は回転する問題だから」と思考停止で答えてしまうため。

最初から「何を聞かれているのだろう?」と考えながら答える習慣をつけることで、応用問題でもつまづきません。

クレタクラスは、月~水曜日の3日間かけて一つの単元を学び、木曜日に復習、金曜日にお楽しみチャレンジでさらに復習していきます。

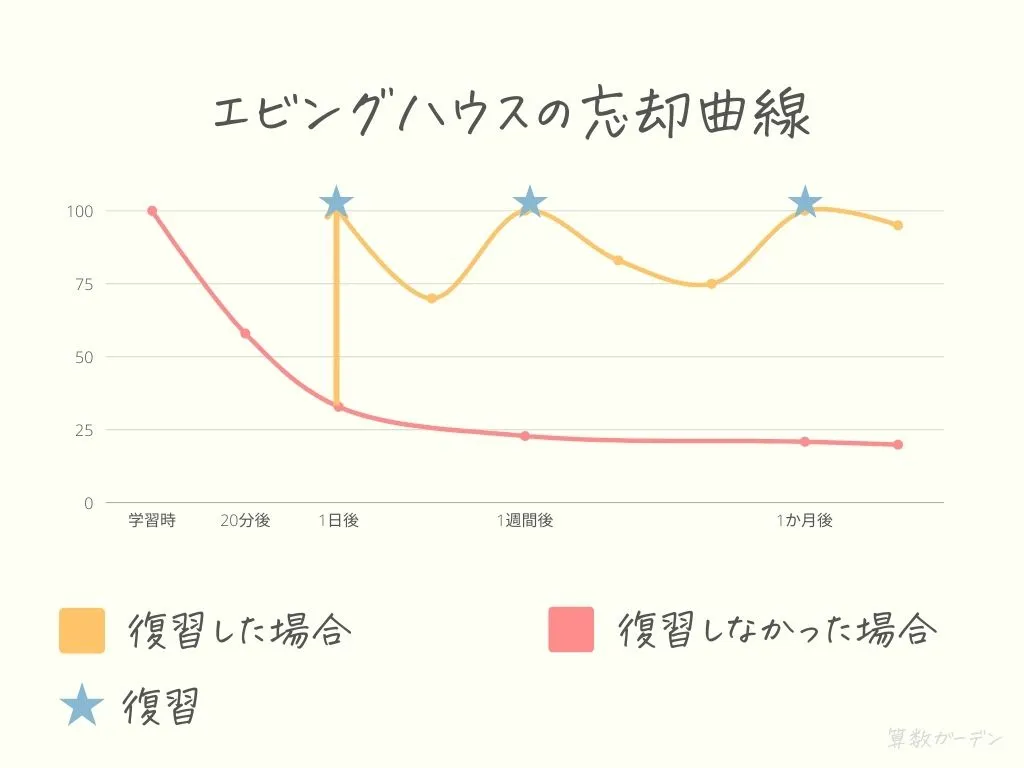

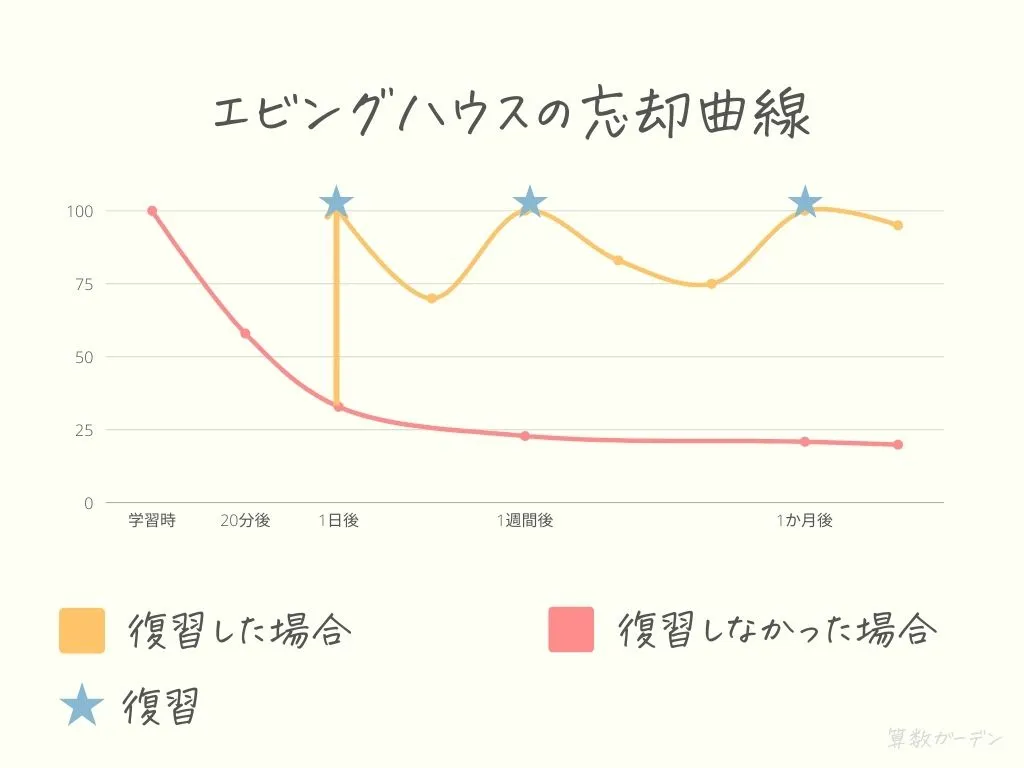

ドイツの心理学者が提唱したエビングハウスの忘却曲線によると、人は学習した内容を定期的に復習することで学習が定着していくことがわかります。

つまり、毎日同じ単元の内容を1週間かけて勉強するクレタクラスは、学習をしっかり定着させてから次の単元に進むことができる仕組みになっています。

さらに、クレタクラスには2か月ごとに復習の単元があります。

2か月目の4週目は復習になっていました。

同様に、

も4週目は復習がありました。

忘れそうな頃にしっかり復習ができる仕組みになっているので安心です。

さらに間違いが多かった問題は、星が3つ付かないことがあります。

3歳の息子がそのことに気がついて、星が3つ付いていない問題を自分から復習していました。

苦手な部分を復習したくなる仕組みがすごいですね!

アメリカ国立訓練所の研究によると、学習方法と学習定着率の関係は「ラーニングピラミッド」で表すことができます。

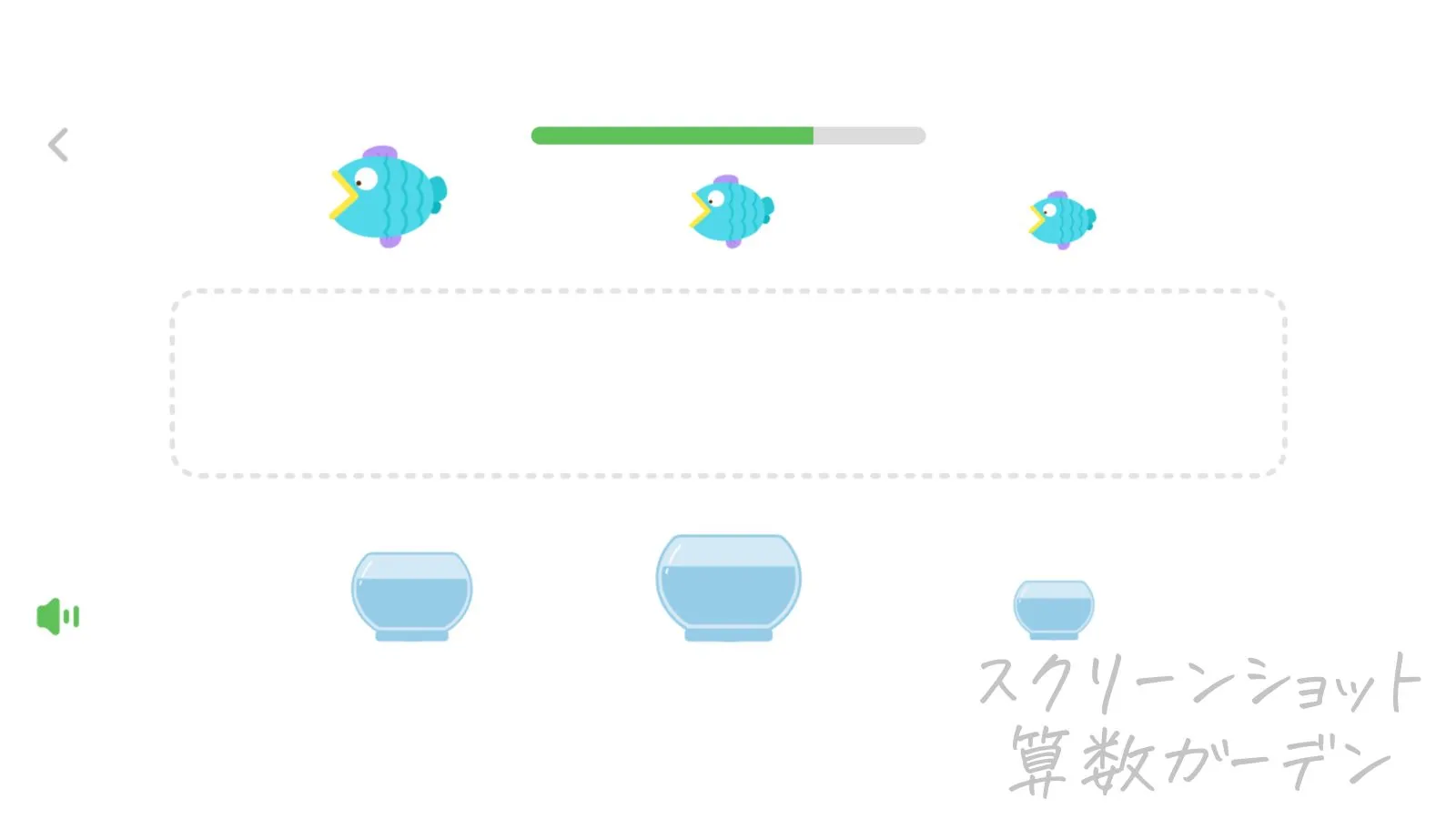

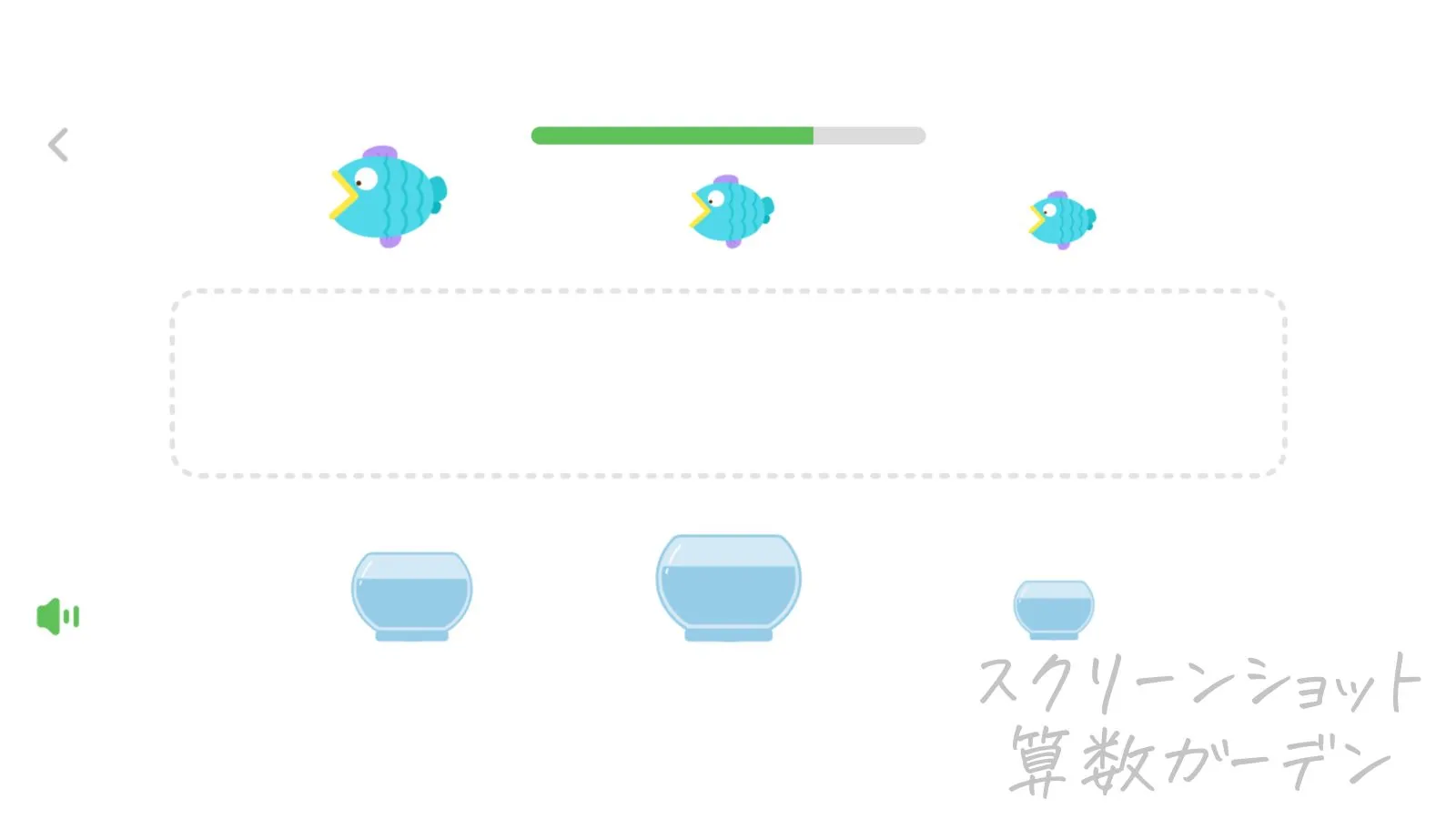

クレタクラスの1日のカリキュラムは以下の5つで構成されています。

※ Lv4のみ「計算ドリル」もあります。

まずはストーリーを観て学びます。

観て学んだだけでは学習定着率は20%だと言われています。

その後「やってみよう」で実際に手を動かすことで学習定着率は75%にまで上がります。

3つめの「言ってみよう」では、問題に自分の言葉で回答します。

学んだ内容をアウトプットすることで、学習定着率は90%になります。

実際息子も、答えがあっているか間違っているかではなく、自分の考えを話せればOKという仕組みなので躊躇せずに話せるようになってきました。

さらにレベル1~2では、毎日の学習の最後に「もんたとの電話」のコーナーがあります。

「もんたと電話」は学習の後のご褒美のようなイメージですが、実は自分の意見を言葉にする練習になっていることがわかります。

3歳の息子は、最初はただもんたの話を聴いているだけだったのですが、だんだんともんたの問いに答えるようになってきました。

本人は電話して遊んでいるだけですが、しっかり表現する練習につながっています。

クレタクラスでは、問題の出し方も多様で「~出来るのはどれ?」という問いもあれば「~できないのはどれ?」という問いもあり、最後まで注意して聞いていないと答えられません。

似たような問題の出し方が続くと、思考停止で数字だけ見て回答してしまうことが多くなります。

そういう子はちょっとひねった応用問題が出ると答えられなくなってしまいます。

クレタクラスでは普段の学習から、しっかり問題文を聞いて答える習慣が身につきます。

実際に2か月間でクレタクラスで学習した内容を詳しく解説していきます。

3歳の息子は、他に教材はほぼ使っていない状態でのスタートでした。

最初に数の基本を学びました。

数には「具体物」「数字」「数詞」の3つの顔があり、ここでは「具体物」を「いち、に、さん」と指さして数えていく方法を学習しました。

量の比較についても学びました。

といった、後に小学校で習う「単位」の問題につながっていく大切な単元です。

がありました。

特に相対比較の問題は、比べる物によって答えが変化するので難しい考え方。

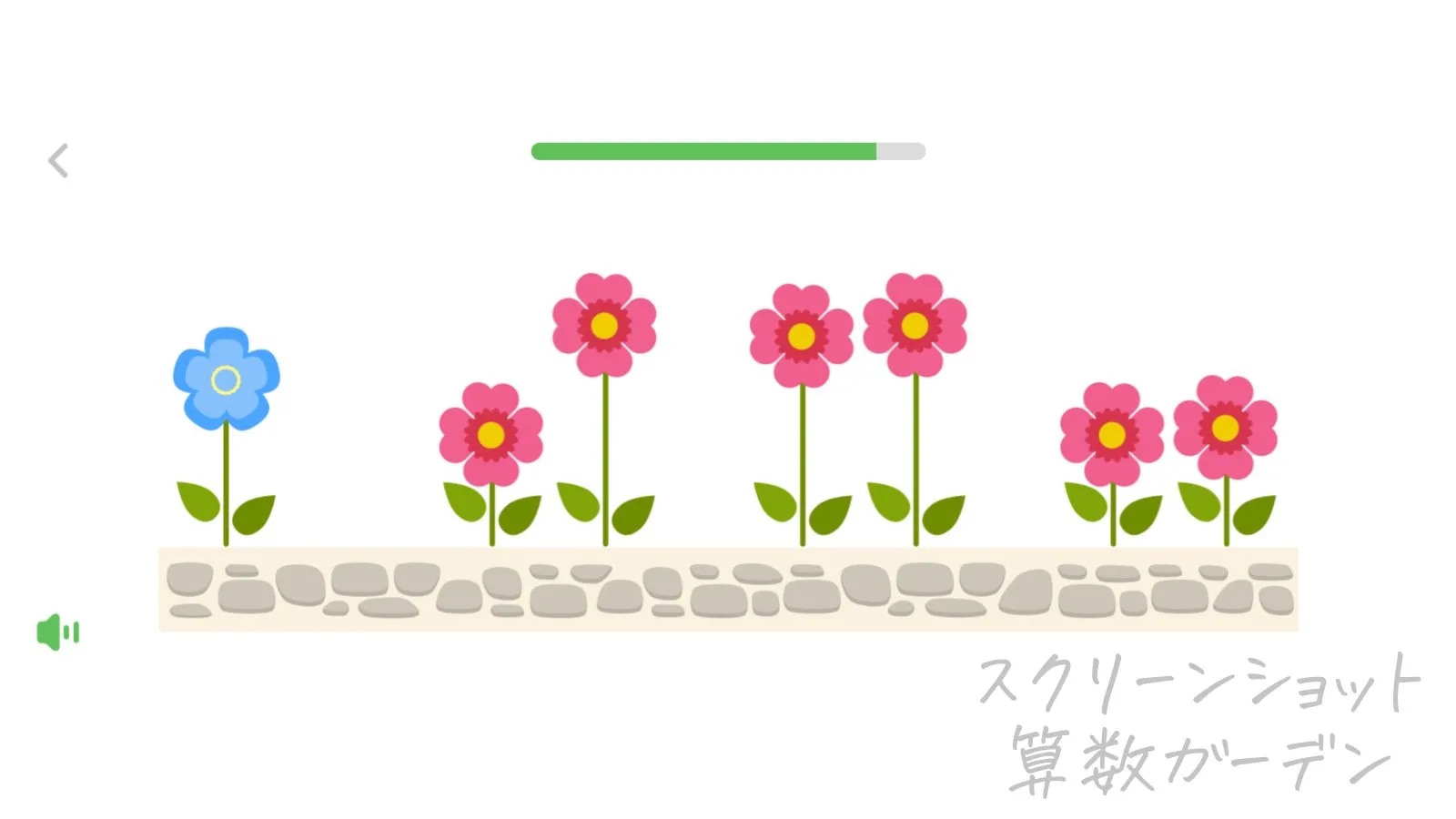

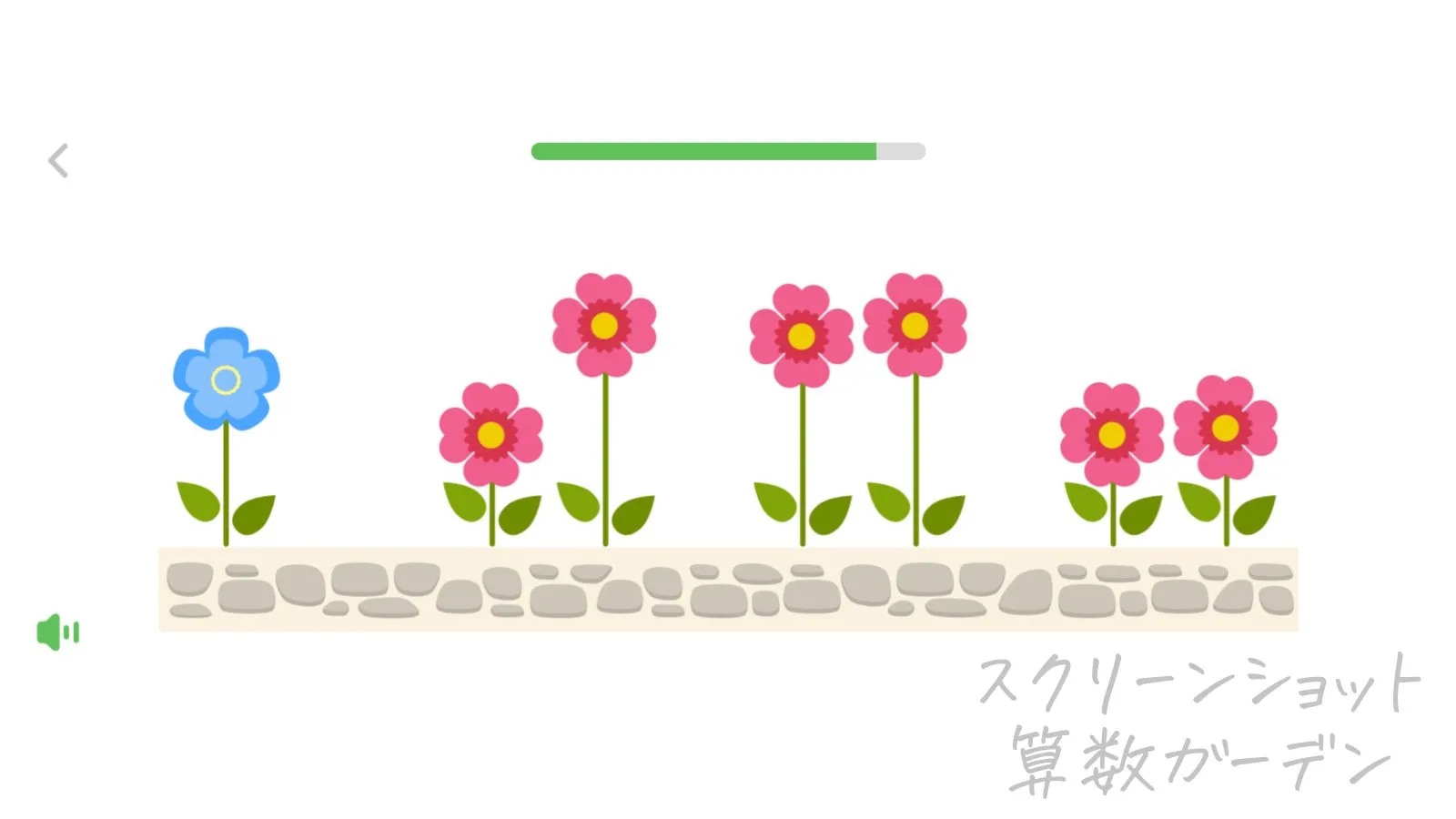

しかも「青い花より大きい花しかないものはどれですか?」と複数を比較する問題までありました。

基礎から応用まで一緒に学ぶことで生きた算数が身につきます。

2週目は「位置関係」について学びました。

がわかるようになります。

小学校受験でもよく出題される「推理」の領域につながる基本的な考え方です。

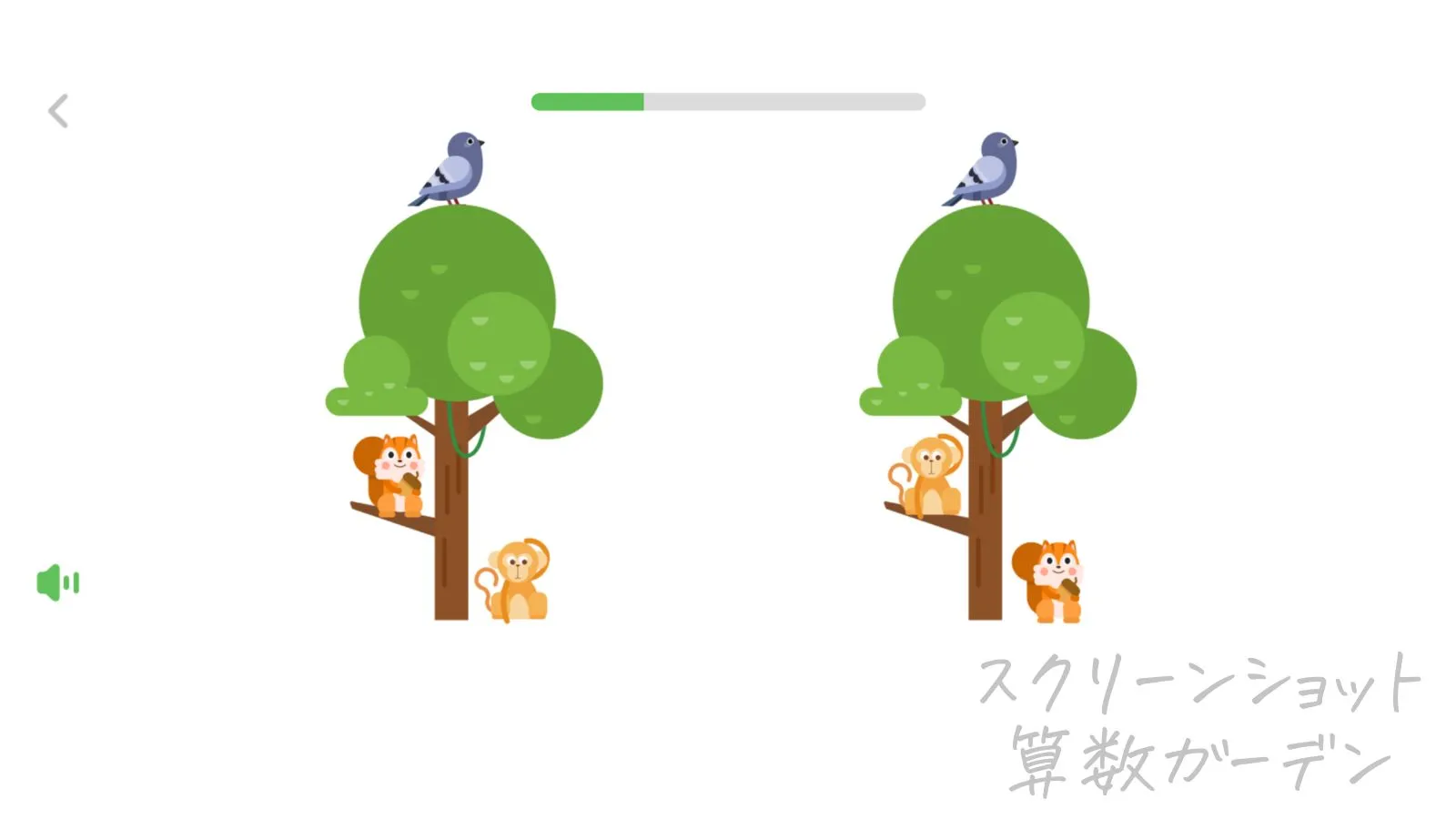

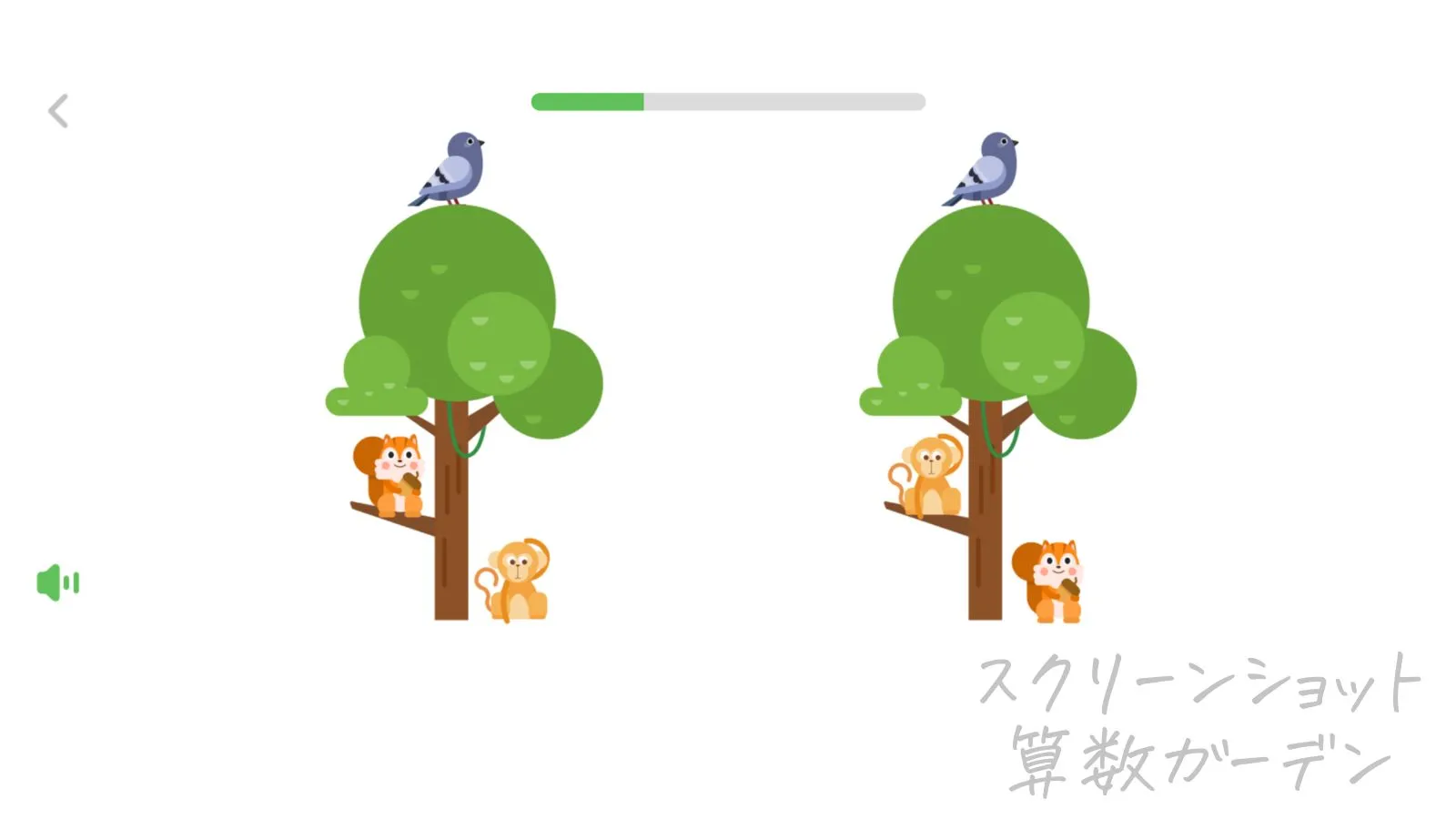

下の画像は「リスの下にいるおさるさんはどのおさるさんかな?」という問題。

よく問題を聞いて考えないと答えられない問題ですよね。

3週目では「仲間分け」をしました。

を学びました。

仲間分けは、後に「ベン図」や「集合」の考え方につながる大切な学習です。

特に「抽象的な組み分け」は3歳の息子には難しく、つまづいていました。

下の画像は「寒い時・暑い時・寒くも暑くもない時は、どんな風に感じるかな?」という問題。抽象的で難しいですね。

つまづいた時に息子は途中でやめてしまったので、次回も同じものを最初のストーリーから見せました。

クレタクラスは、すべての単元の最初にわかりやすいストーリーの解説が付いているので、繰り返し観ることでハイレベルな問題も理解できるようになります。

数字の0~9について学び、併せて「具体物」と「数字」を結び付ける学習もしました。

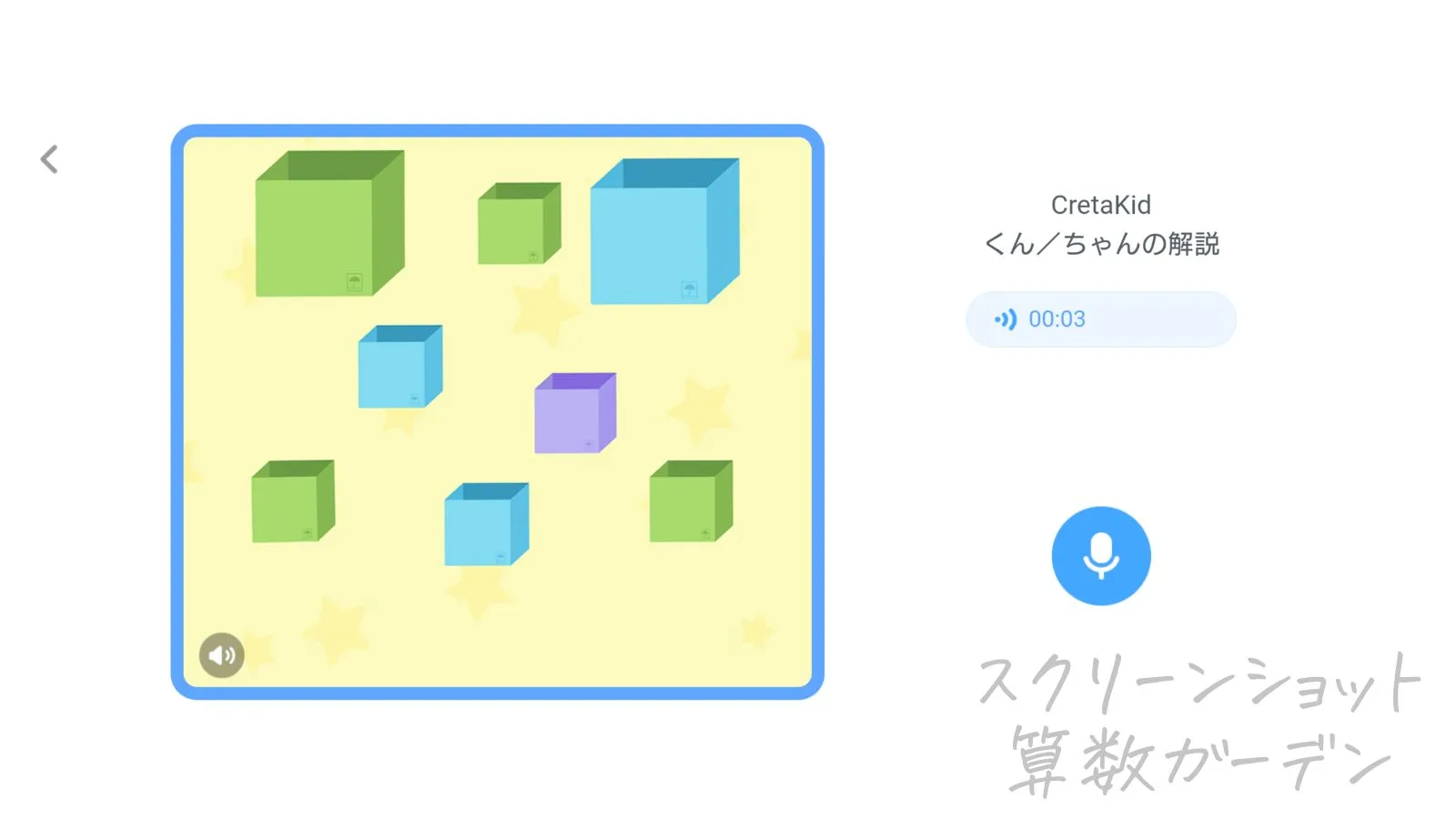

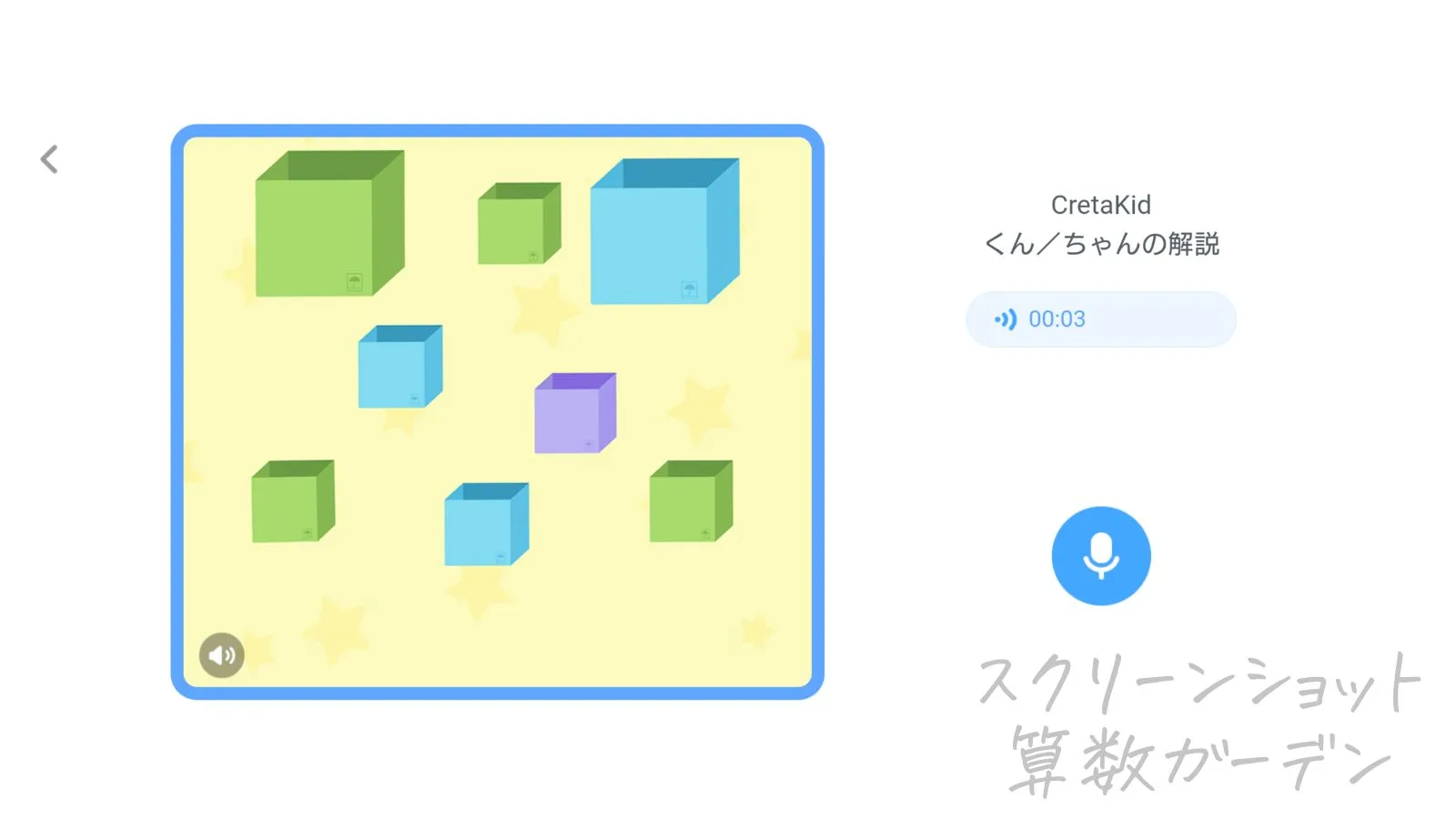

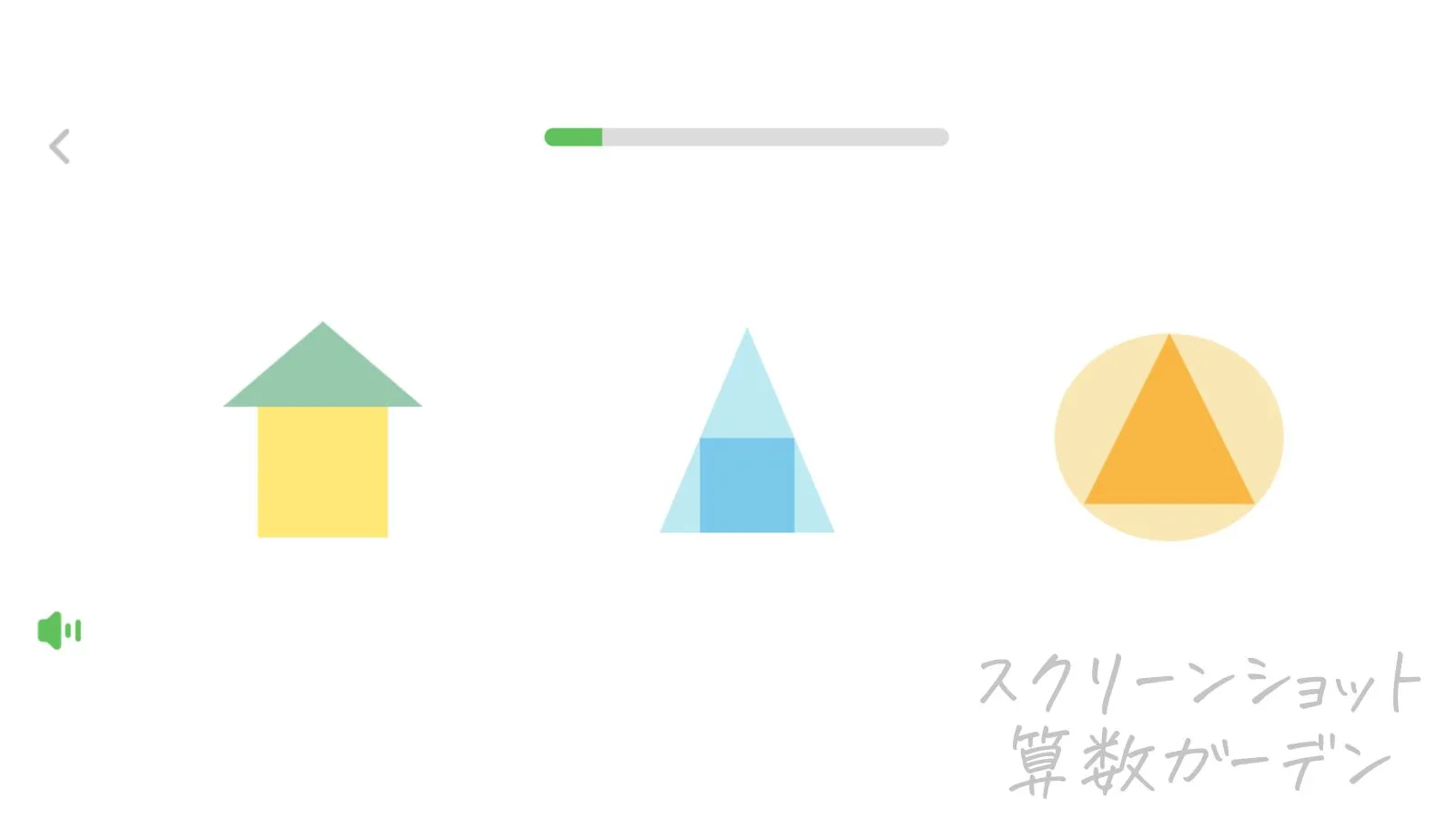

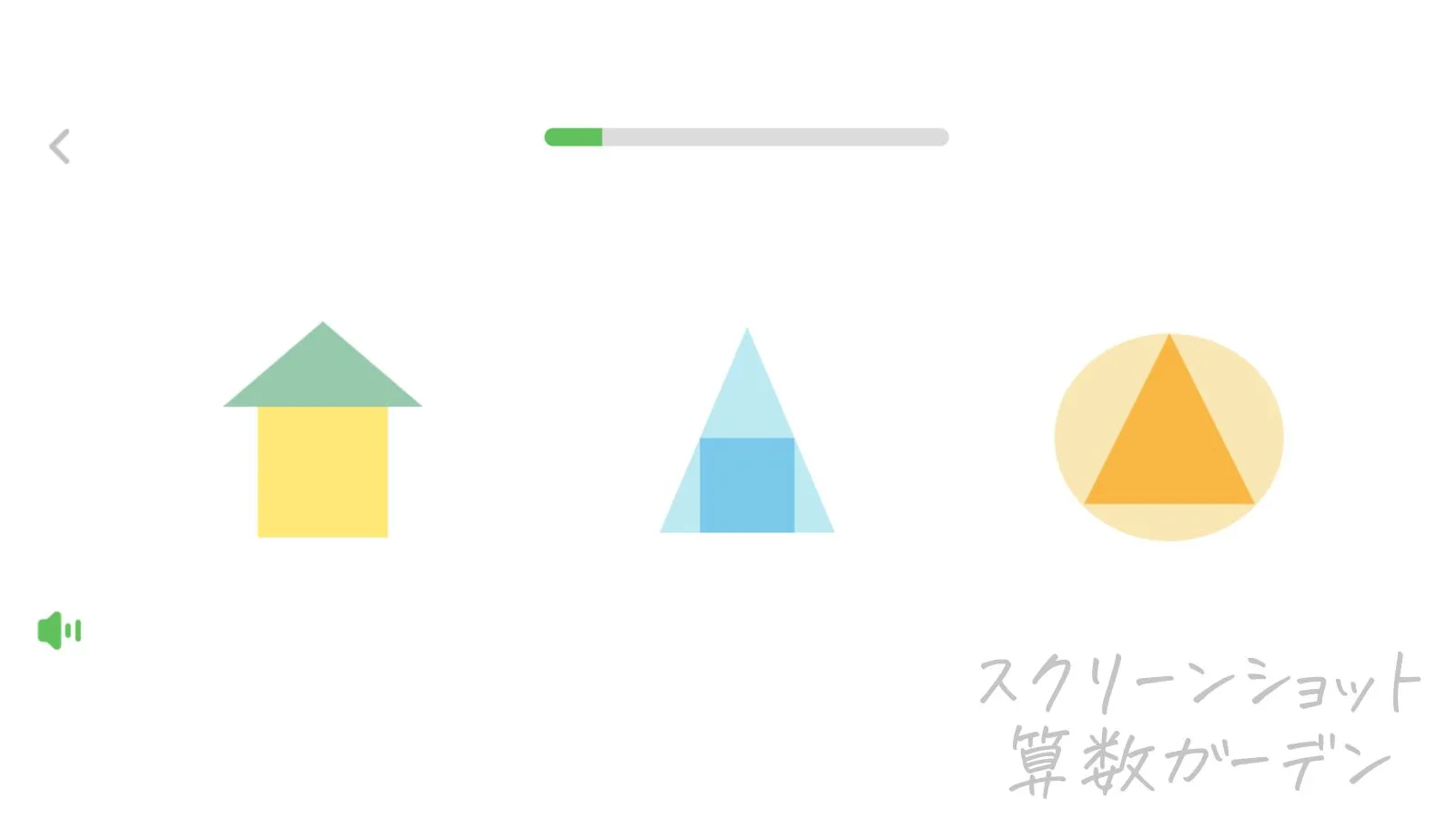

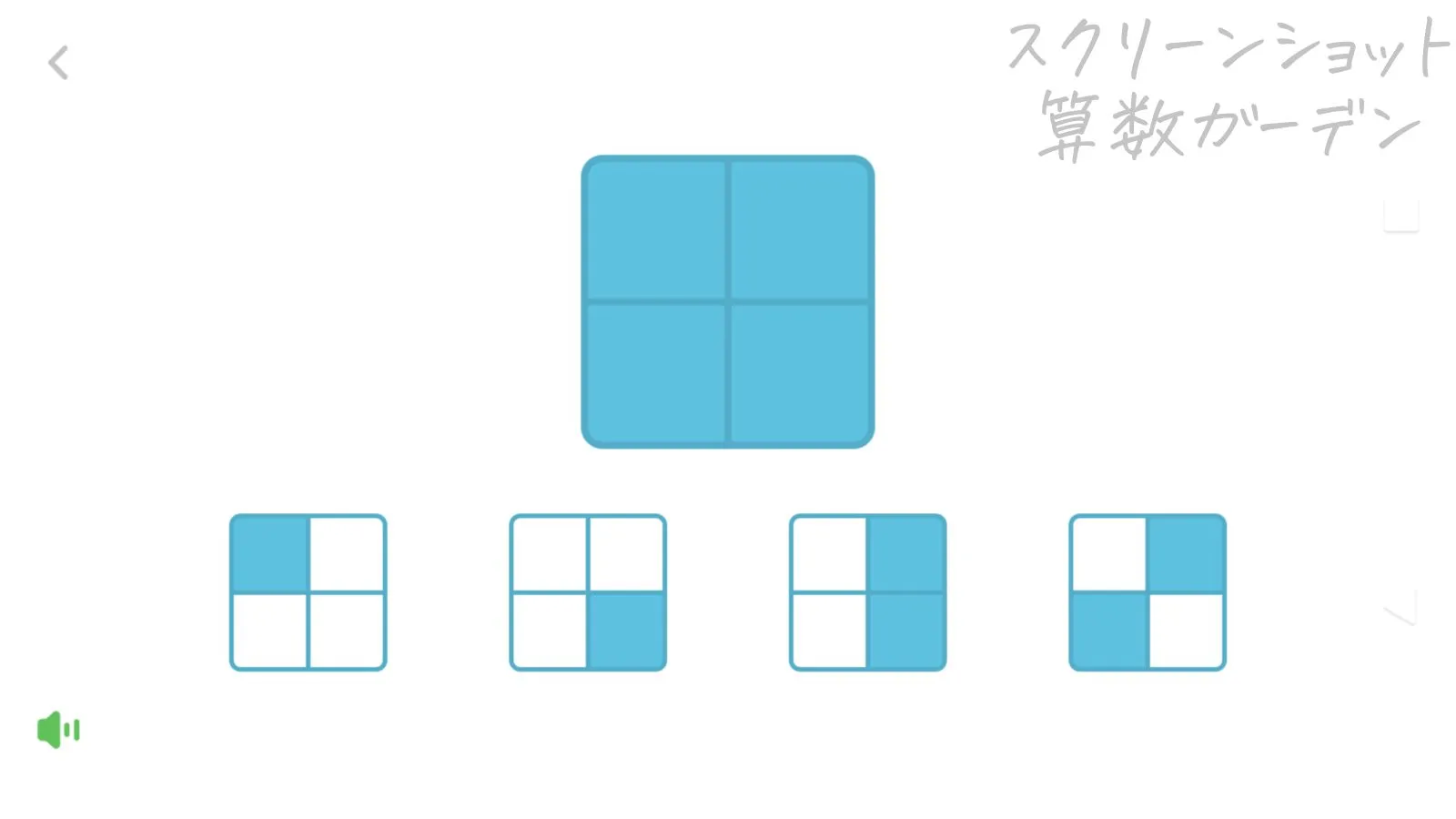

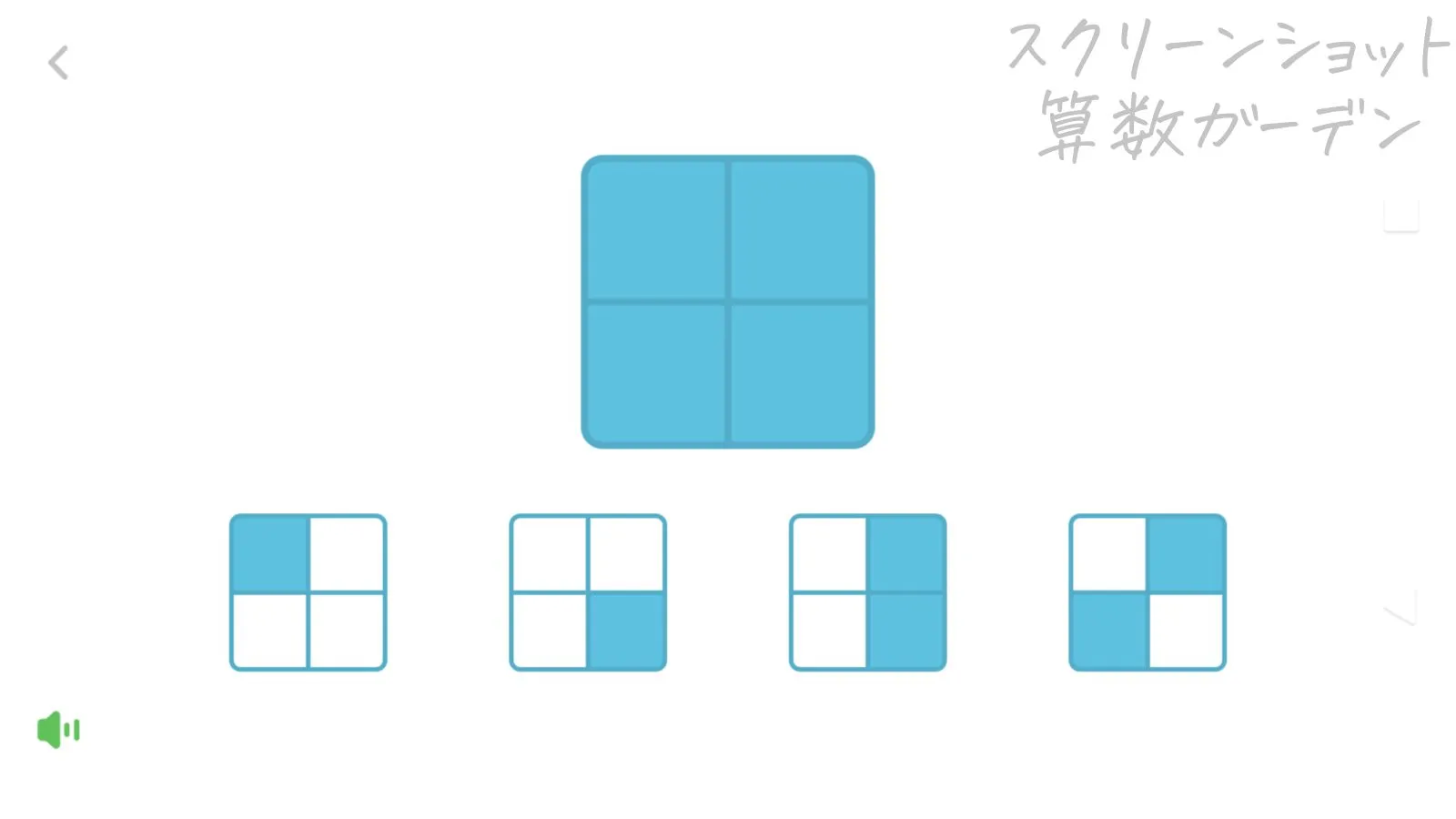

2か月目の最初は「図形の基本」を学びました。

について理解し、「転がりやすい」「安定している」など形の性質もセットで学べます。

「まるはどれかな?」という聞き方だけでなく「正方形がない図形はどれかな?」など思考力が必要な問題もありました。

クレタクラスを親子で一緒に観ていると、普段の声かけでもこうしてみよう!という発見がたくさんあります。

ユニット2の2週目では「パズル」を学習しました。

パズルは図形の概念を学ぶのに最適です。

自宅でいろんなパズルを揃えようと思うと大変ですが、タブレット学習なら簡単に何種類ものパズルで遊べるのが良いですね!

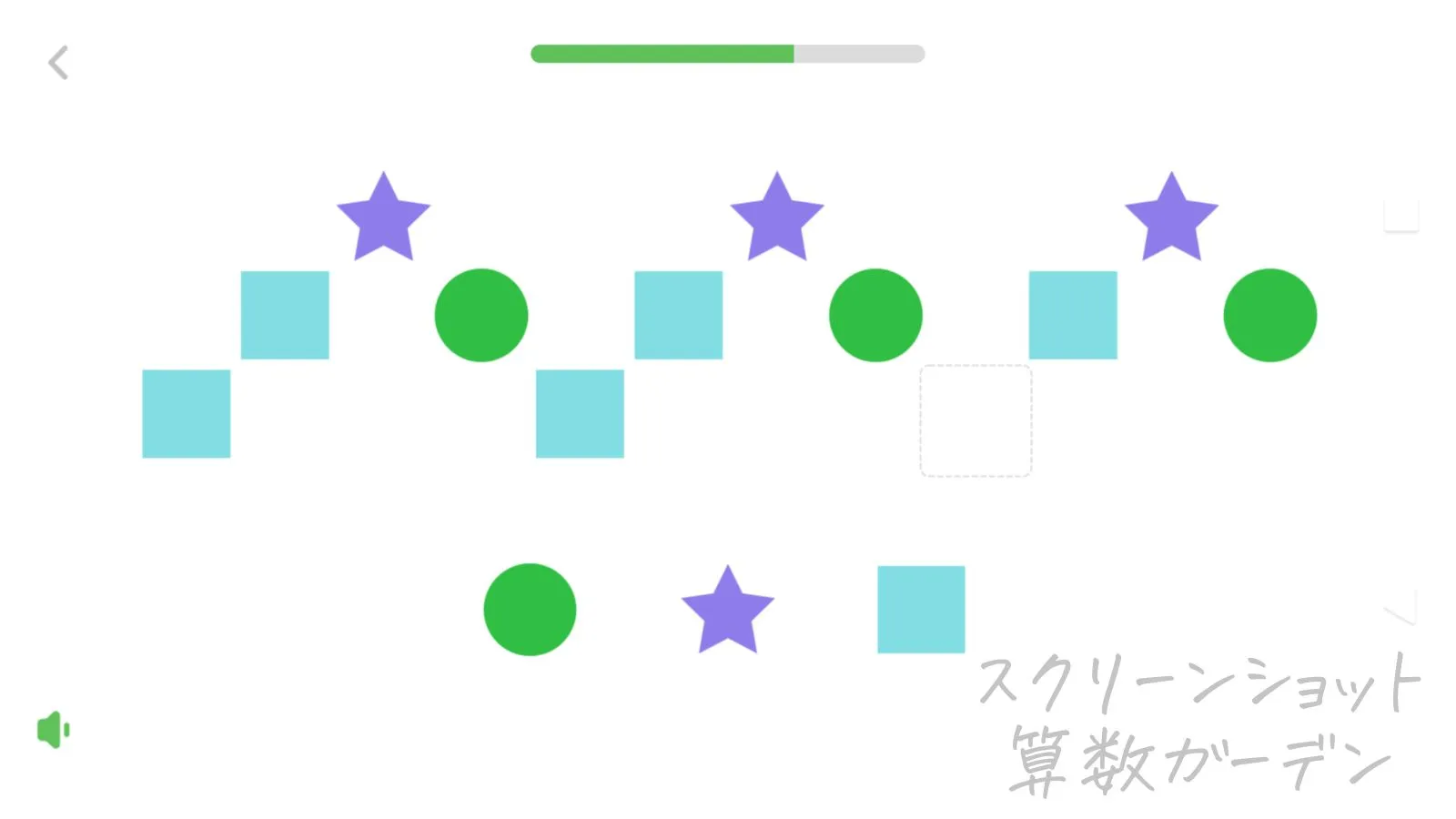

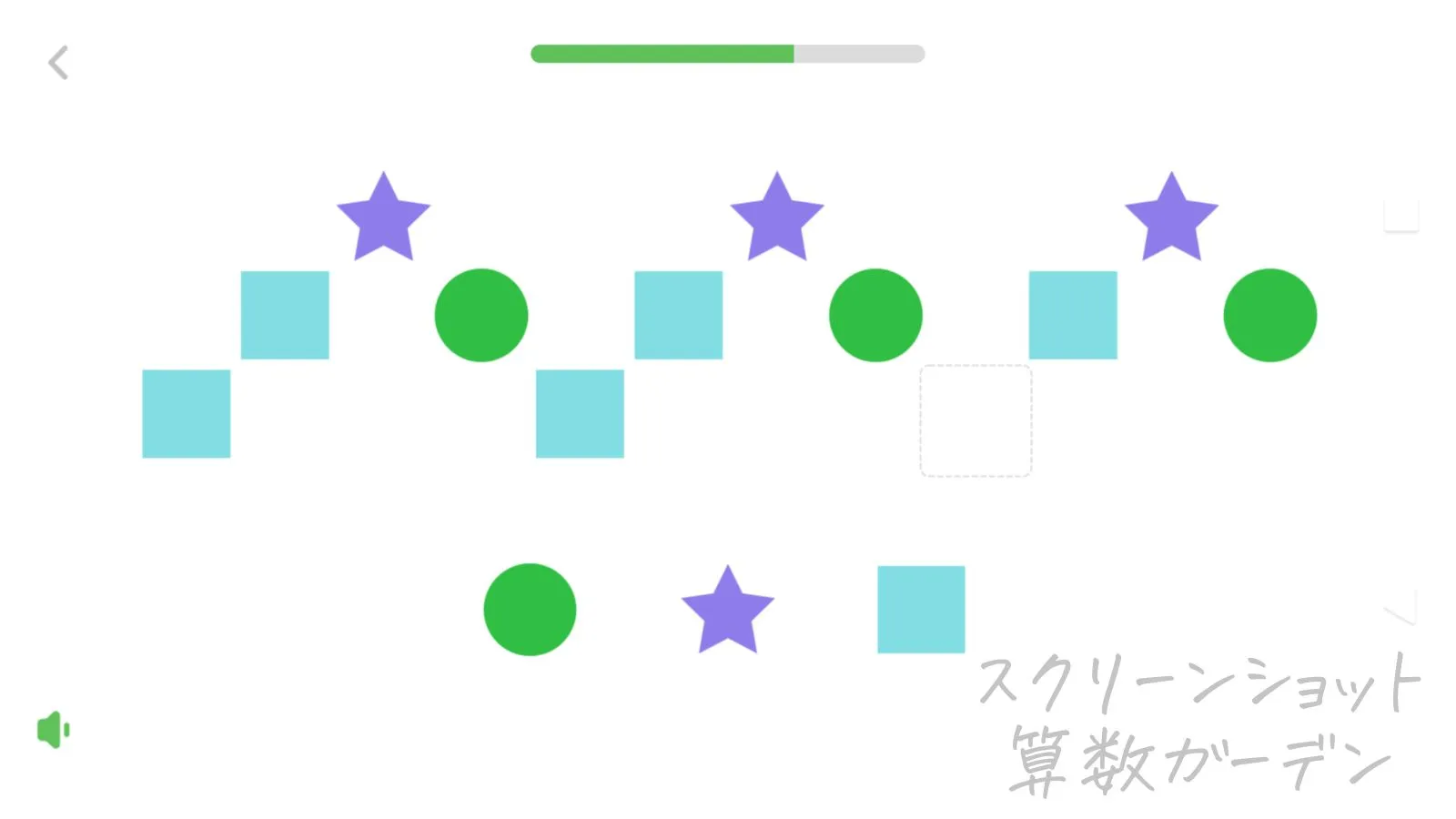

について学びました。

息子はまだ色をしっかり覚えていなかったので、色の確認をしながら進めました。

分類も「使い方が違うものはどれかな?」など、かなり抽象的な問題まで含まれていました。

それぞれの復習を1日ずつ1週間かけて取り組みました。

2か月に1回、今までにやったことをしっかり復習して定着していけるのは良いですね。

続いて現在、年長の息子が2か月間で学んだ内容を紹介します。

6歳の息子は、他にもタブレット教材を複数取り入れていて、小学校の算数も先取り学習しています。

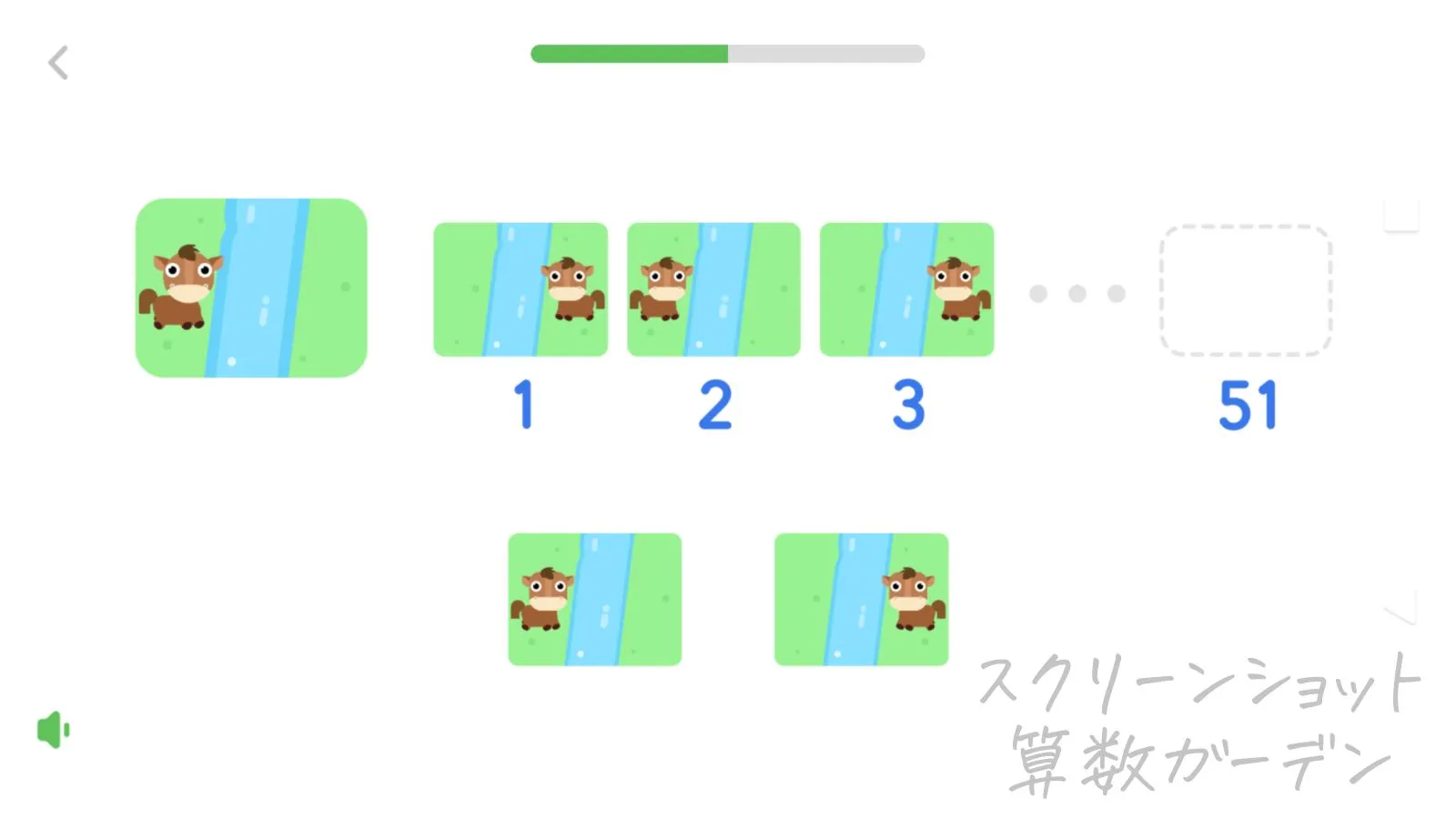

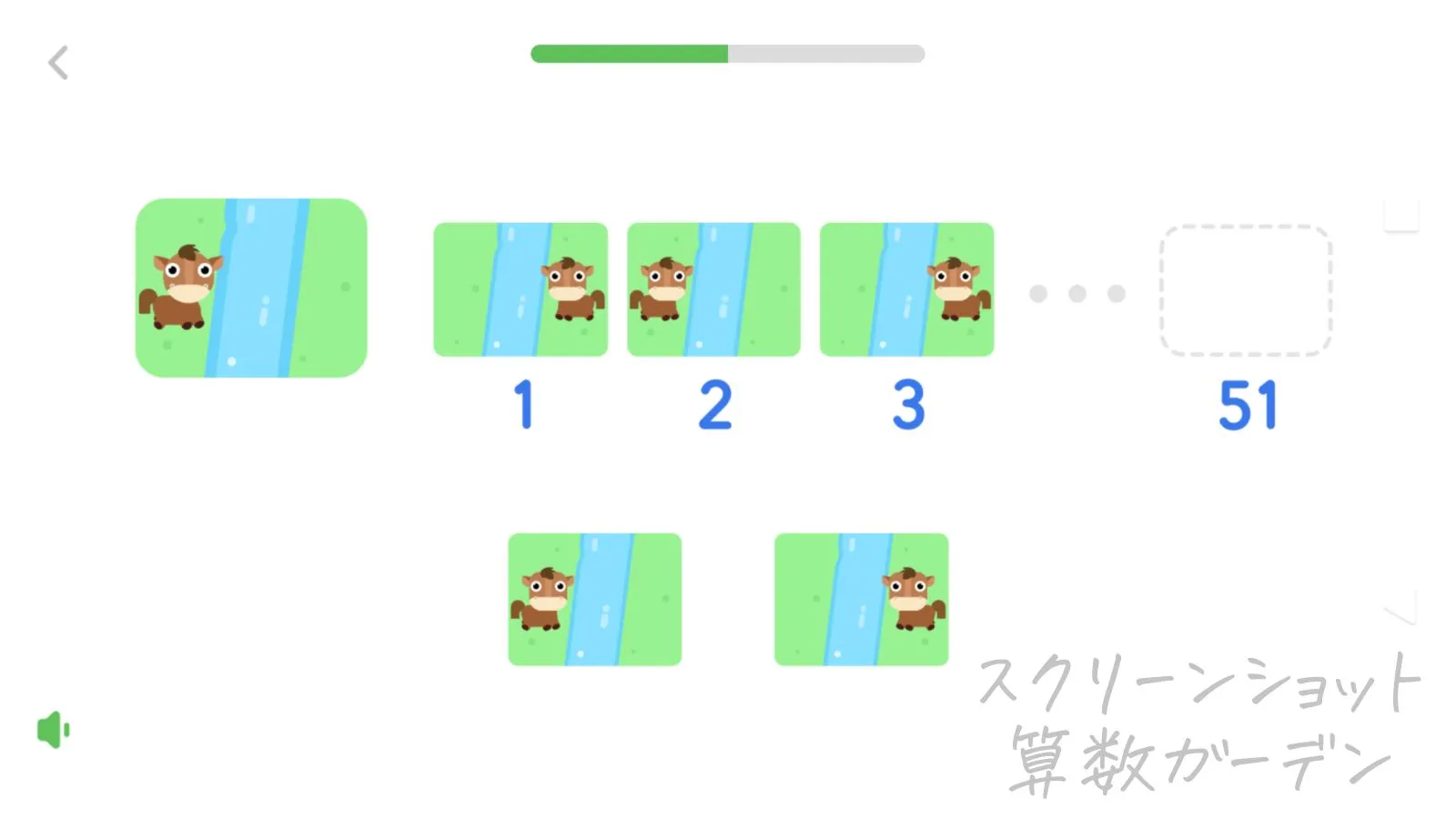

最初に「偶数と奇数」についての学習でした。

偶数・奇数とは何か?から始まり、応用して大きな数の時にどうなるか?という実用的な問題までありました。

下の画像は「51回目の時はどっちにいるか?」という問題。

ただ偶数・奇数を覚えるだけでなく、応用問題とセットで学んでいくので頭に入りやすいです。

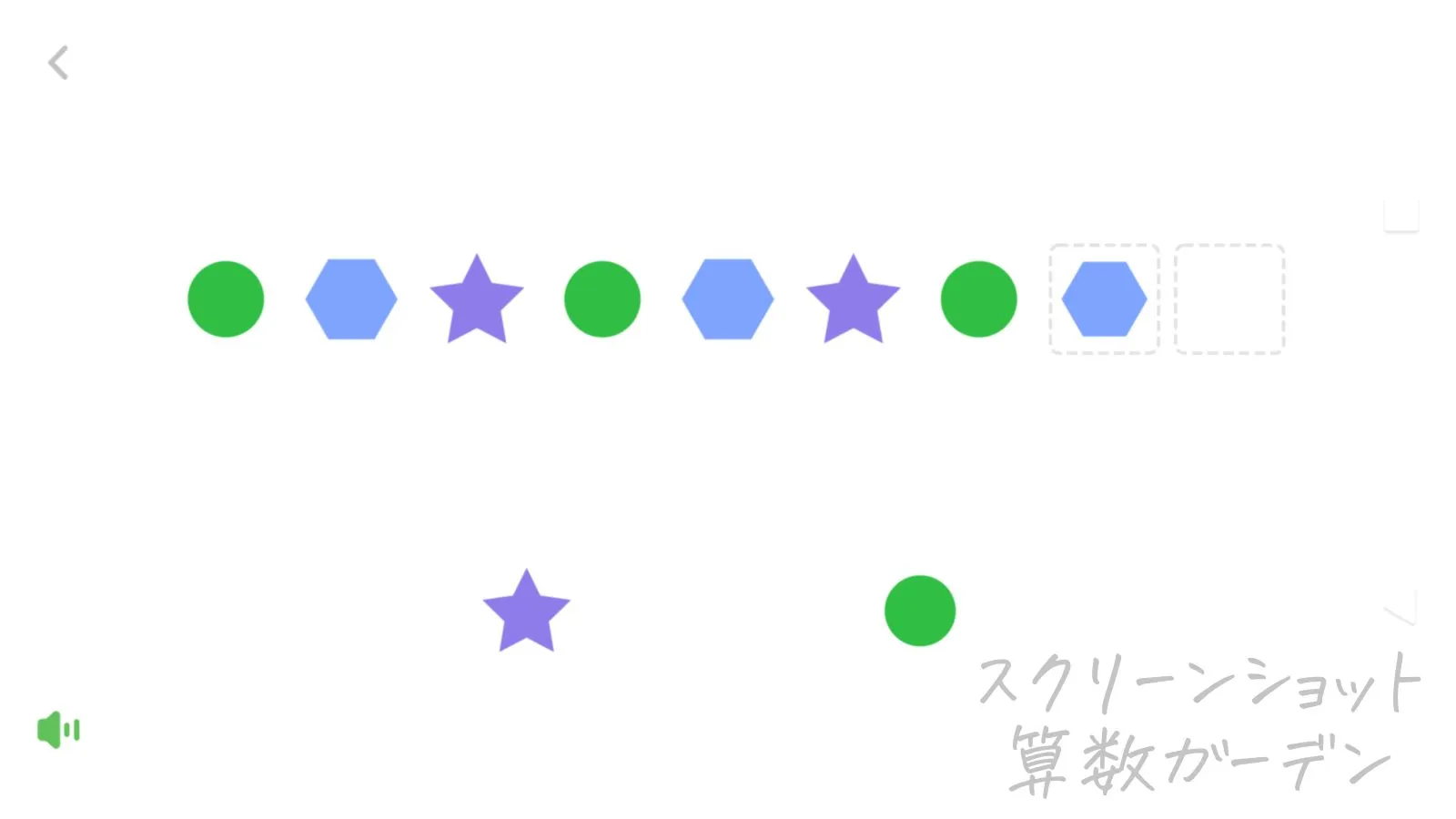

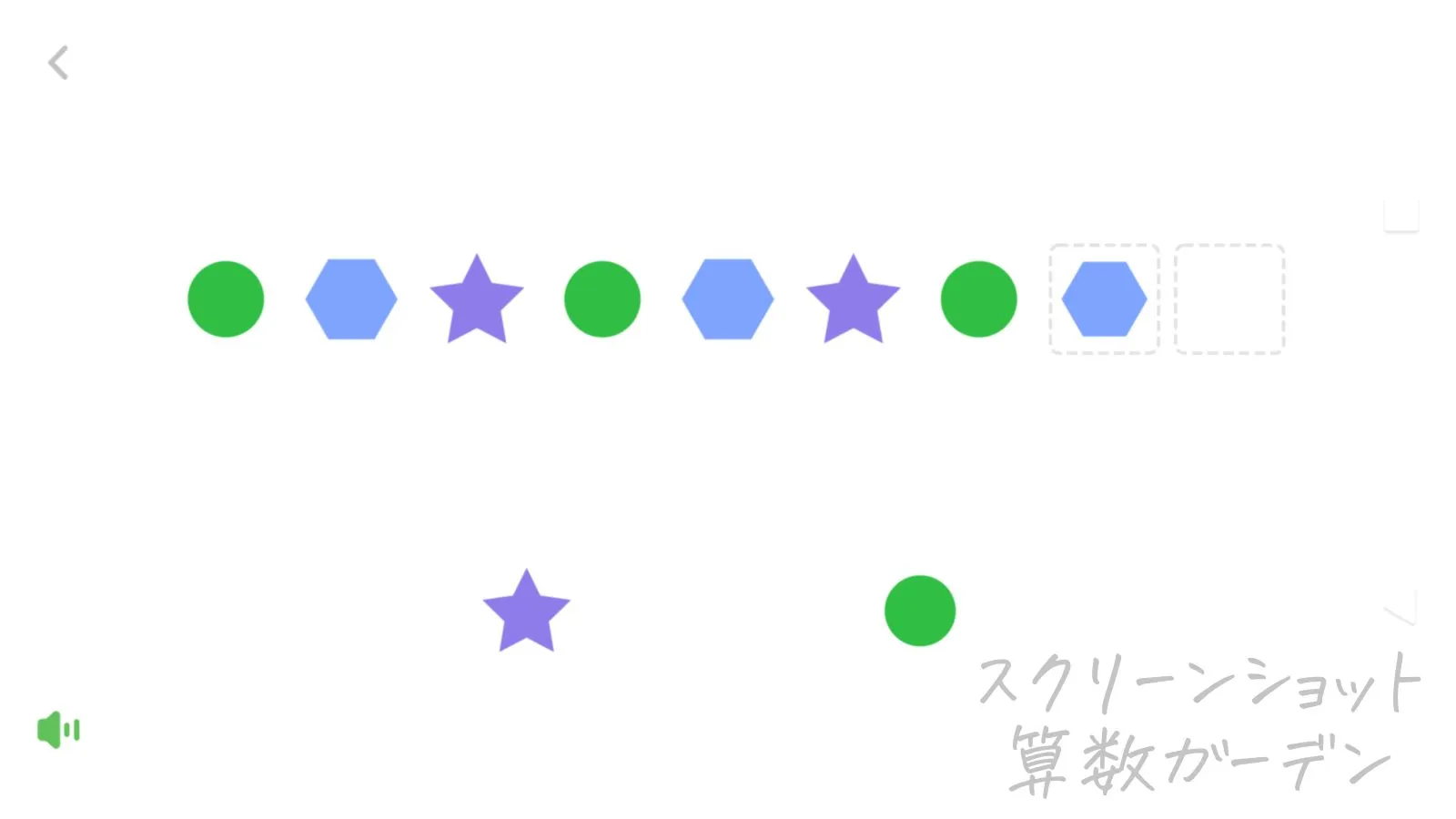

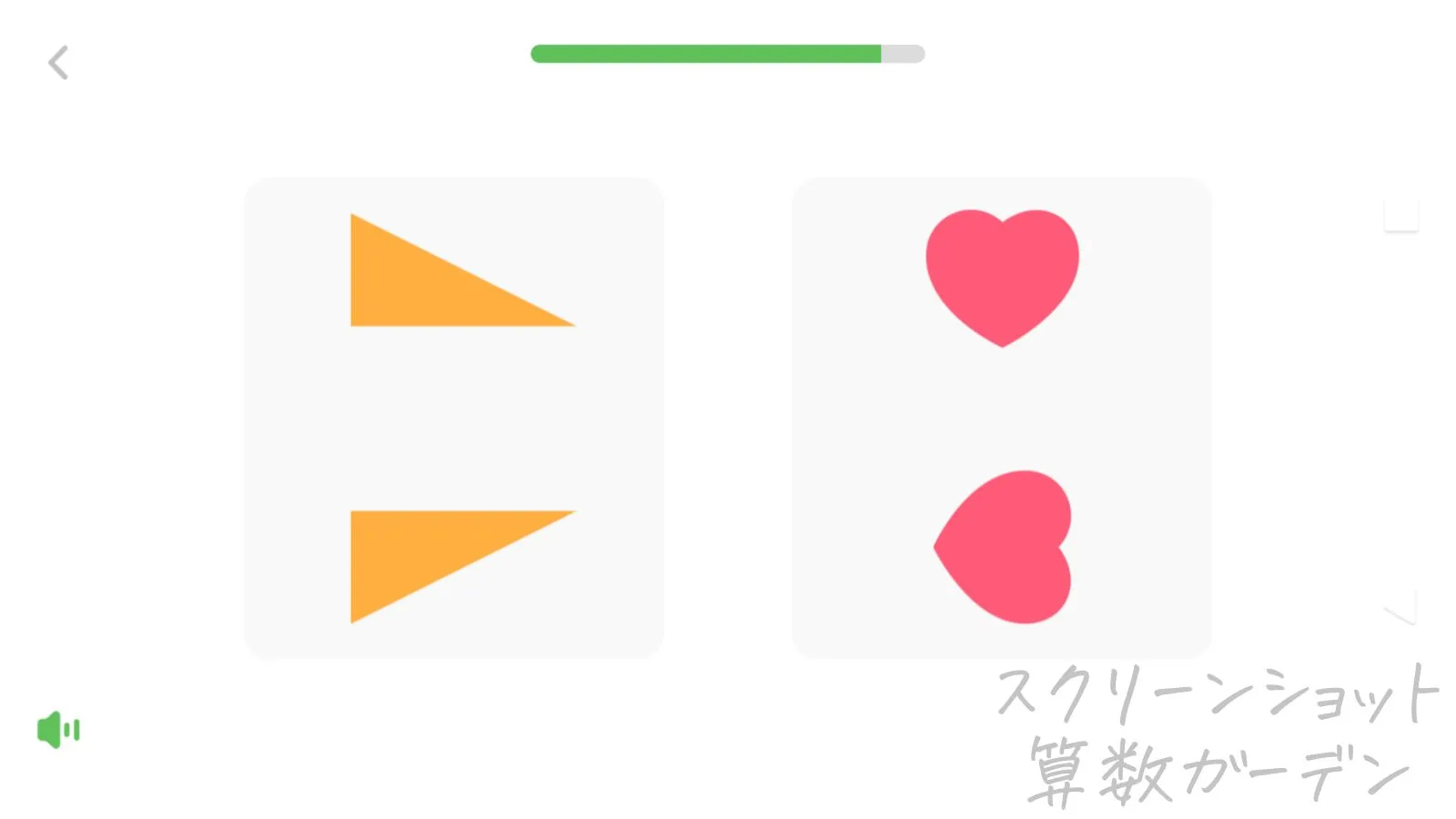

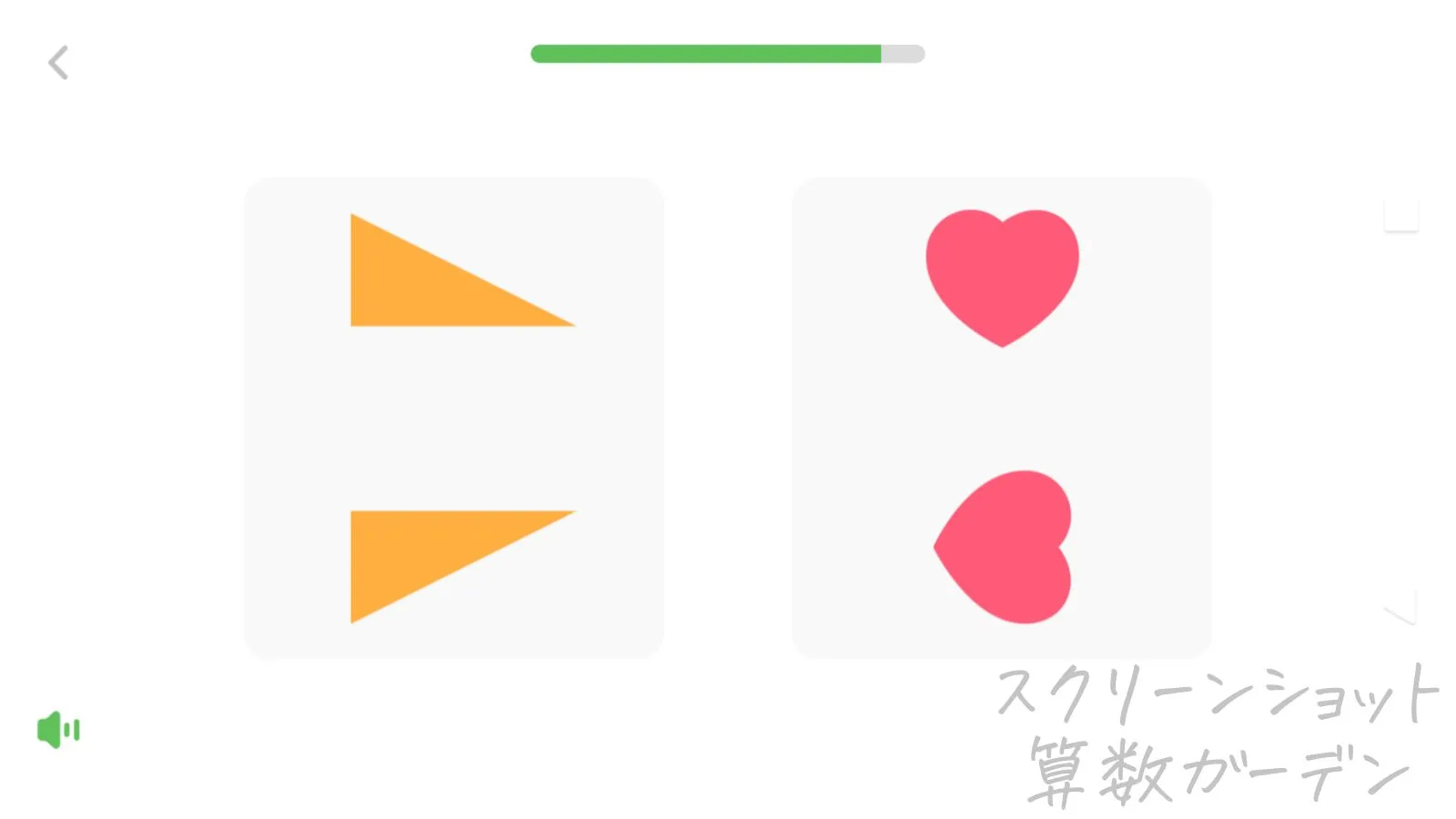

を学習しました。

上の画像のような規則性の問題は、一般的な幼児向け教材でも出題されますが、ちょっと並びを変えてみた問題など、応用もしっかり学べます。

息子も上の画像の問題は解けるのに、下の画像になると戸惑っていました。

重ね図形の問題は小学校受験でもよく出題されます。

ここでの重ね図形は「上の図形にするにはどの図形を重ねたら良いかな?」という基本的な問題からスタート。

実際にスライドして重ねてみる学習もあり、とてもわかりやすかったです。

と、盛りだくさんの内容でした。

小学校受験にも出題され、小学校に入ってからも図形の問題の基本となる重要な単元です。

「反転」「回転」「平行移動」を一緒に学ぶことで混乱せずに違いを理解出来るようになっていました。

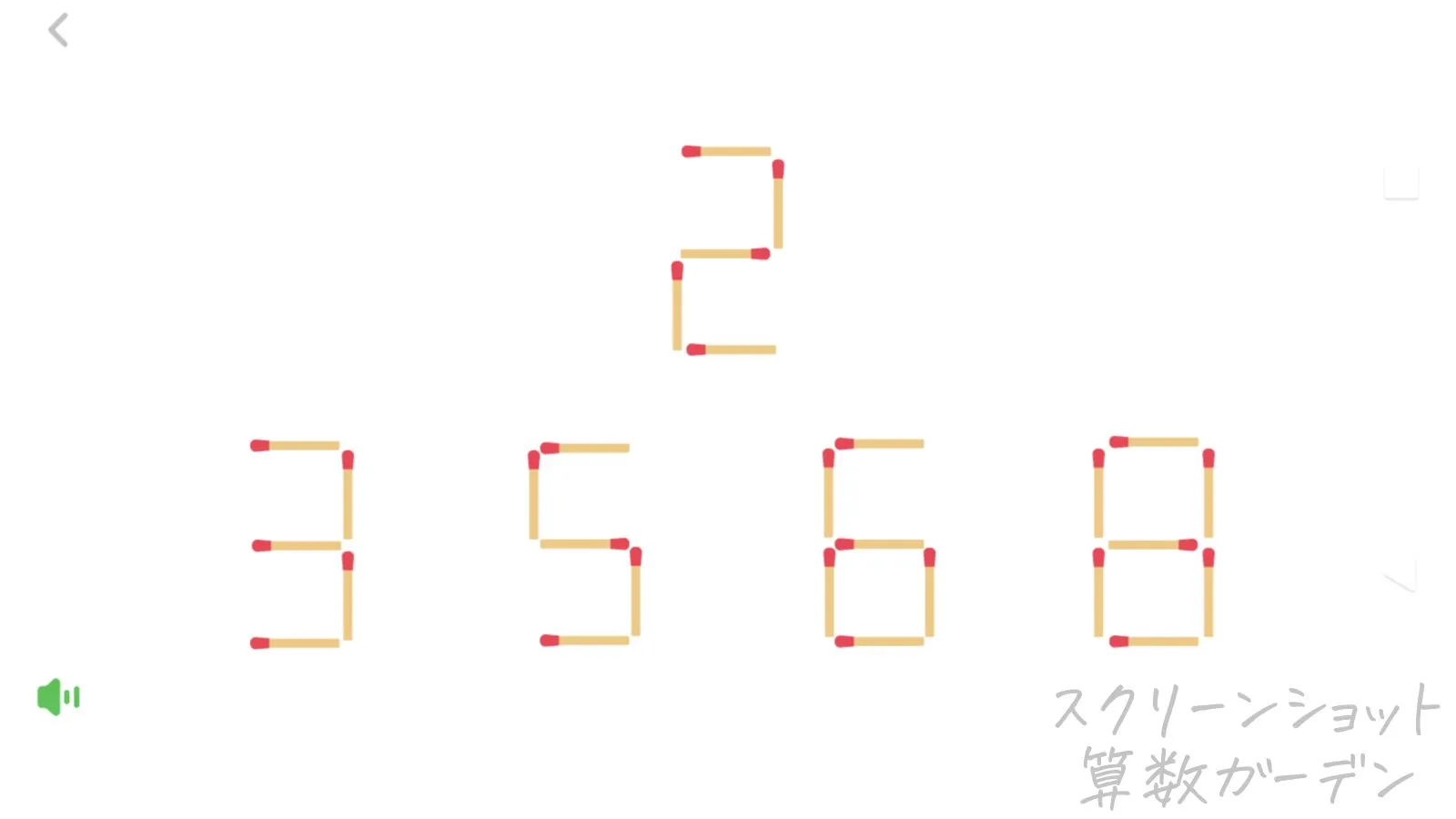

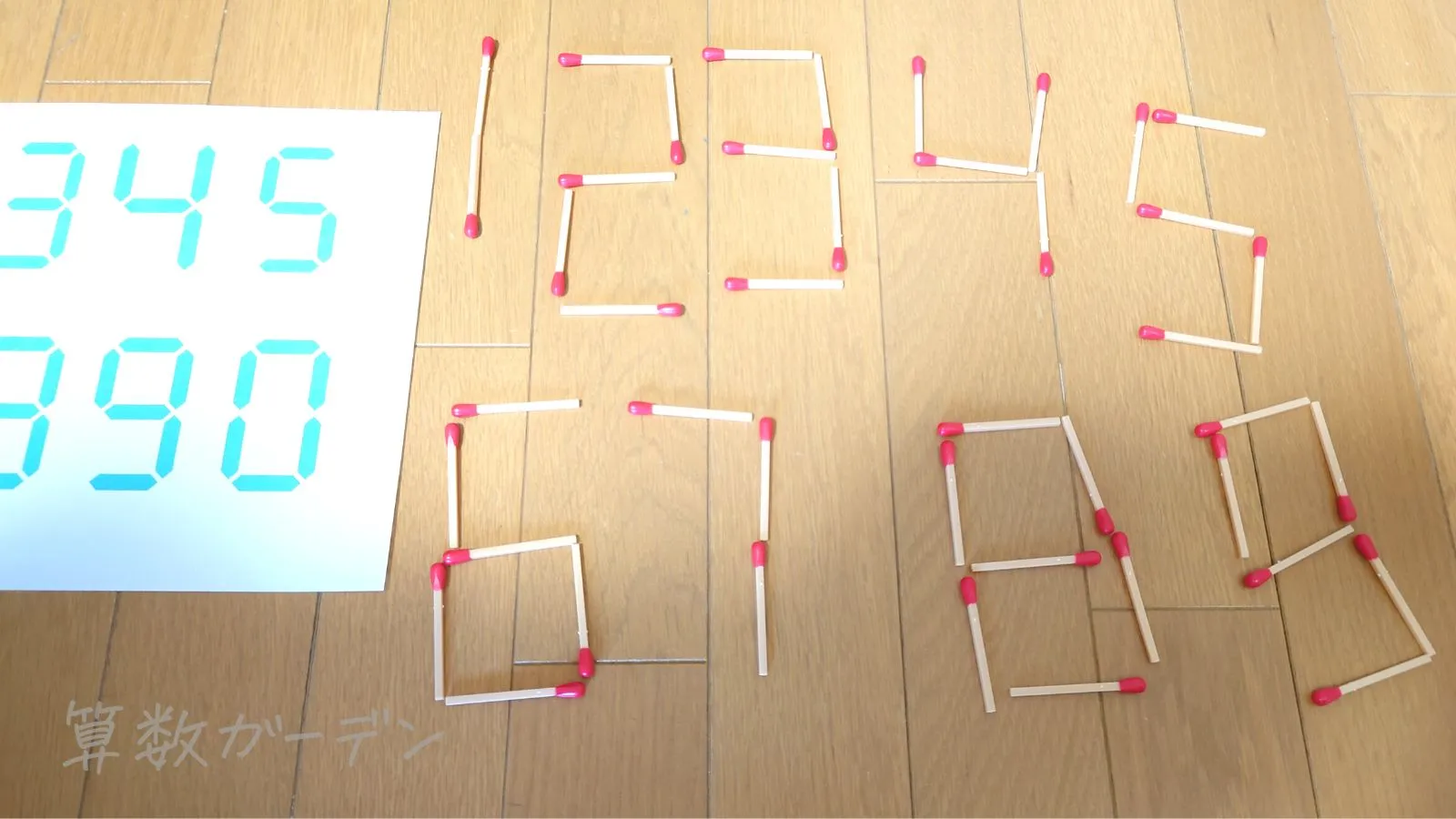

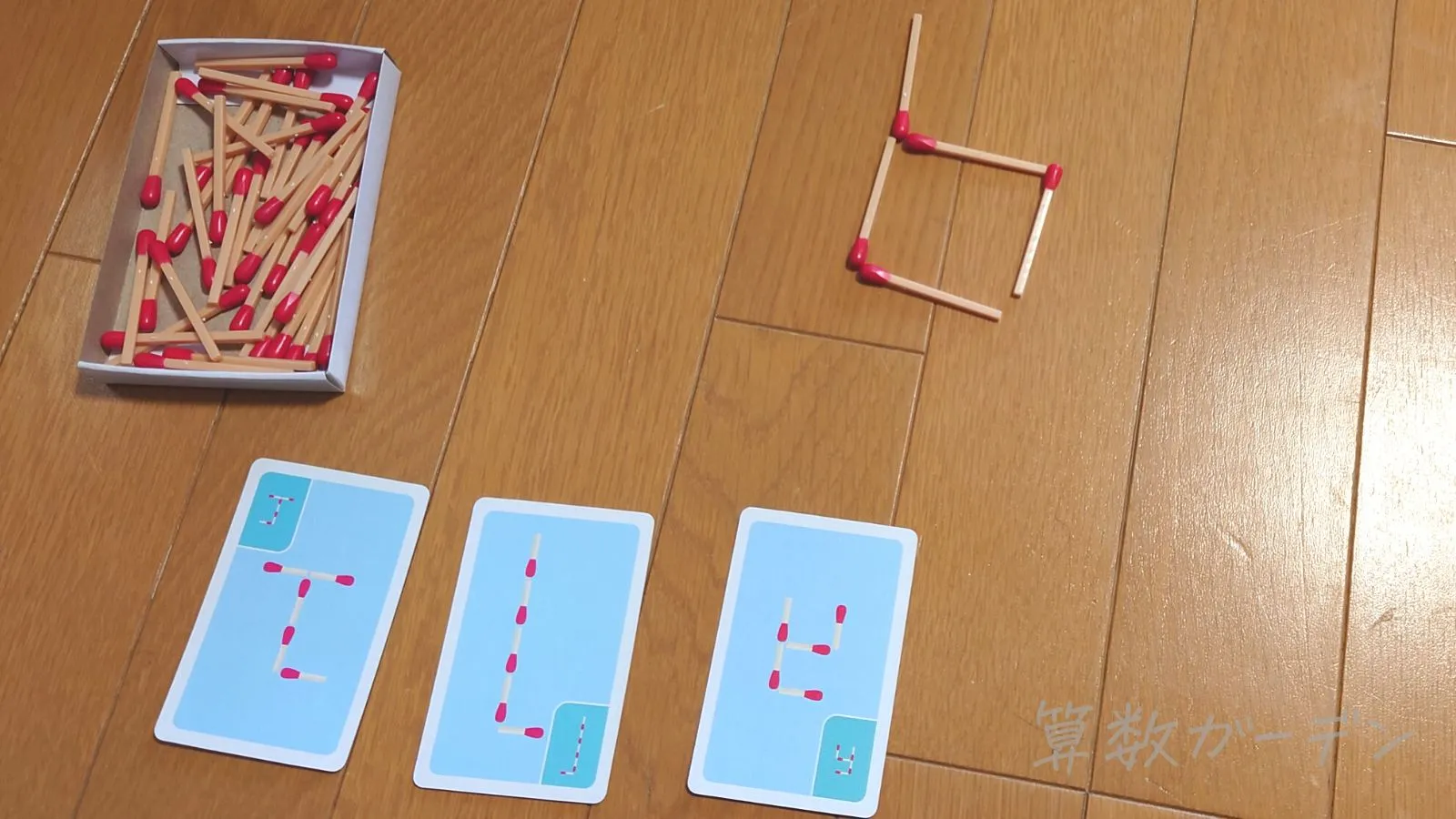

マッチ棒で数字を作り、動かして違う数字にするなどの学習をしました。

マッチ棒のクイズは大人でも脳育になると言われているほど、思考力が鍛えられます。

息子はデジタル数字にも慣れていなかったので、最初は「マッチ棒を何本使うか?」の数と「マッチ棒で作られた数字」とで混乱していました。

クレタクラスで興味を持ったので、さっそくマッチ棒のおもちゃを購入。

「クレタクラスでやった!」と喜んで遊んでいました。

遊び感覚で図形脳や思考力を鍛えられて良いですね。

「+」という記号の概念から解説してくれて、1桁+1桁のたし算を勉強しました。

6歳の息子は他の教材で算数の先取り学習をしているので、足し算の単元は「簡単すぎる」と言っていました。

他の単元に比べて計算だけが突出してしまうのは、日本の教育あるあるではないでしょうか…。

クレタクラスはカリキュラムが決まっているので、知識が偏ることなく学んでいけるのがとても魅力的だなと感じました。

「部分」と「合計」の概念も丁寧に解説されていて、息子の理解も深まりました。

「部分になる数字はどれかな?」といった問題もありました。

「推測」とは、ある提示された条件を元に、答えを推測していく学習。

など、かなり高度な力が必要になる問題です。

クレタクラスでは、絵を見ながら音声で問題が出されて、推測して答える問題でした。

下の画像は「おもちゃ屋さんに3つのミニカーがあるよ。消防車は買わなかったよ。パトカーも買わなかったよ。何を買ったかな?」という内容の問題。

話をよく聞いて、イメージする力がなければ答えるのが難しいですね。

「方位」は、まず位置関係の確認問題がありました。

を確認し、「行と列」の概念も勉強しました。

「行と列」についてはおとなでもあえて勉強する機会がなく、混乱する人も多いのではないでしょうか。Excelを使う時など行と列の概念は仕事でも利用することがあるので覚えておいた方が良いですね。

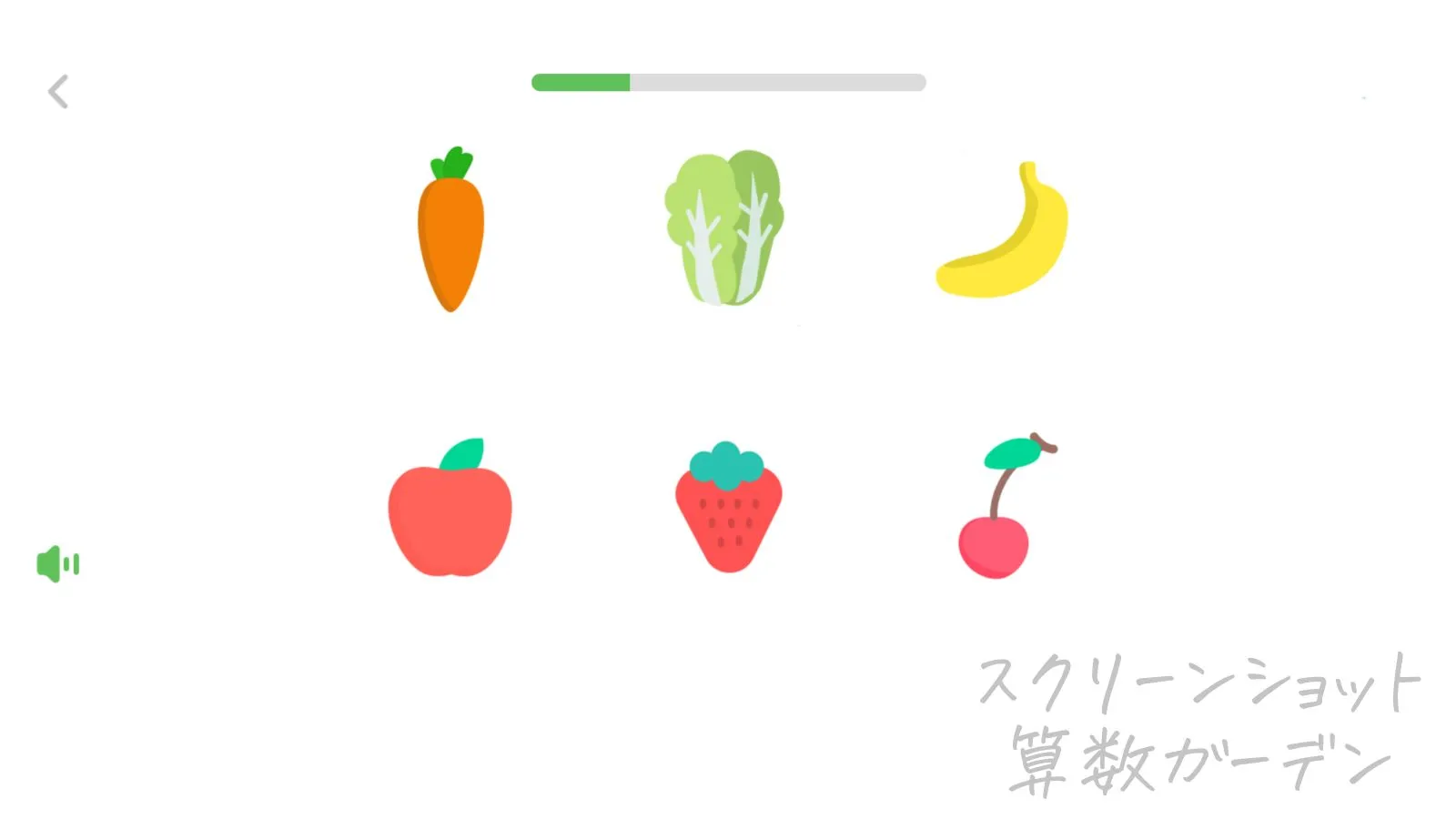

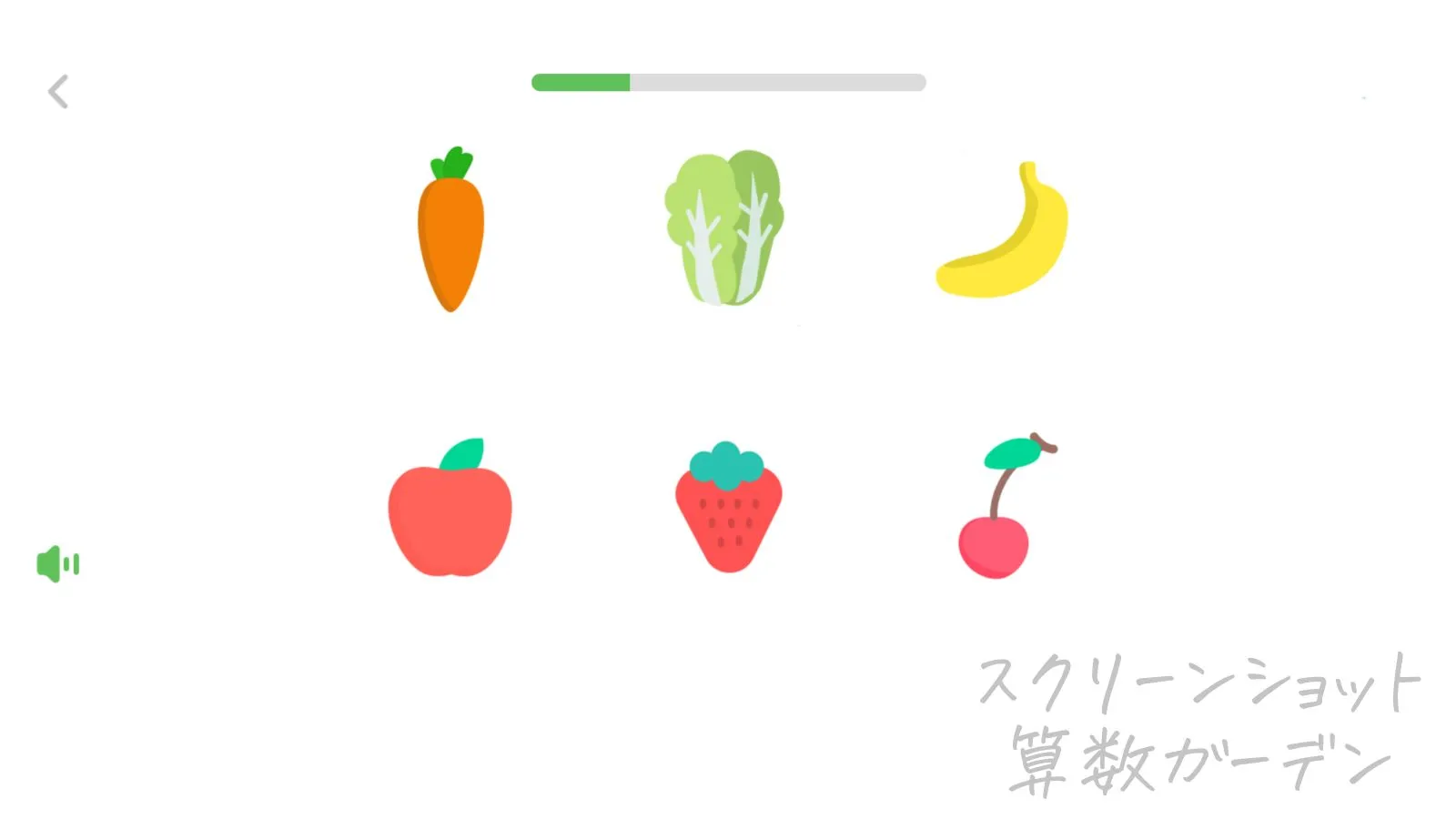

下の画像は「いちごは何行目の何列目にあるかな?」という問題です。

一般的な幼児教材では「左から何番目、上から何番目かな?」という問題はよくあるので、一緒に「列と行」という名称も覚えてしまうと良いですね。

息子も混乱していたので、表を作ってリビングの壁に貼りました。

ちょっとした時間にクイズをして遊びたいと思います。

そして方位「東西南北」についても学習しました。

「東西南北」については学校では小学校3年生で習います。

クレタクラスのレベル3は年長レベルなので、ここで出てくることに驚きました!

しかも「南東」「南西」などの8方位にも触れています。

新しい知識にもどんどん触れていけるのが良いですね。

レベル1と同様に、レベル3でも2か月に一回復習の単元があります。

忘れないうちにしっかり復習していけるので、とても良いですね。

もちろん復習でも物語は独自の新しい内容なので、子どもは「復習」という感覚ではなく取り組めます。

クレタクラスを2か月間続けて、3歳と6歳の息子に見られた変化をご紹介します。

毎日の学習習慣は、小学校に入っても「なかなか身につかない」と焦る方も多いですよね。

クレタクラスを始めてから3歳にして、すでに毎日の学習習慣が身につきました。

毎朝、ご飯を食べた後に自分から「クレタクラスやる!」と言ってタブレットを持ってきます。

まだ3歳になったばかりで、入園前の息子に学習習慣が身につくとは正直驚きですが、理由は簡単。

勉強だと思ってないから。

3歳の息子は普段YouTubeやテレビなどのメディアをあまり見せていません。

でもクレタクラスならタブレットで遊べる!という感覚で喜んで取り組んでいます。

まさに遊び感覚で勉強できる素敵な教材ですね。

数字はお風呂にポスターで貼ってあり、見せていたのですがまだ興味を持っていませんでした。

クレタクラスを始めてから数字に興味を持ち始め、まだ完ぺきではありませんが読めるようになってきました。

食事中にミッキーのお皿を見て「6があったよ!」と教えてくれました。

おかずで一部隠れていたこともあり、息子の座っている位置から、6に見えたようです。

クレタクラスで学んだことが、楽しみながら日常の生活で生かされていて、私も嬉しくなりました。

クレタクラスを始める前に上の子が使っていた他の教材で「大きい順に並べよう」という問題に挑戦してみたら、まったくできませんでした。

「大きい」「小さい」の概念はなんとなくわかっていたのですが、比較ができない様子。

2か月後に同じ問題を自ら開いて取り組んでいた息子が「できたよー!」と嬉しそうに見せてくれました。

クレタクラスで「どっちが大きい?」「一番大きいのはどれ?」というところから丁寧な解説で学べたのが良かったと思います。

現在年長の息子は、自分の考えを言葉で伝えることが苦手。

クレタクラスの「言ってみよう」のコーナーで、レベル3では「答えとそう思った理由」を聞かれます。

最初は、答えは言えるのに「なぜ?」の質問に答えられませんでした。

消防車と自転車です。

それが1か月くらい続けた頃から変化が見られるようになったのです。

私に質問する時に、以前は「わからない」としか言えなかったのが「答えはこうなんだけど、理由をどうやって説明したらいいかわからない」と言えるようになりました。

2か月続けた今は「言ってみよう」のコーナーでの答えも、理由を話せるようになりました。

答えはうさたんです。うさたんはもんたより小さくて、ひらめきくんはもんたより大きいからです。

とても大きな変化で、私も嬉しいです。

クレタクラスでは、保護者ページで学習した内容を確認でき、録音した音声もいつでも聴くことができます。

最初の頃の答え方と比べてみると成長しているのがよくわかります。

年長の息子は他にも教材を使って学習していますが、

などクレタクラスでは、今までに触れたことのない知識がたくさん出てきました。

どれも知的好奇心を刺激するものばかりで、クレタクラスで知ったのをきっかけに遊びの幅が広がりました。

以前から幼児期の算数の重要性を感じていた私は、自宅のおもちゃを買ったり手作りして、算数に興味を持てるような工夫をしてきました。

中には興味を持って遊ぶものもありましたが、作っただけで全然興味をもってもらえなかったおもちゃも…。

上の画像は100均でマグネットとホワイトボードを買ってきていろんな形に切りました。

最初は興味を持って遊んでいましたが、そのうち放置されるように…。

クレタクラスで学んだことをきっかけに、放置されていたおもちゃにも自発的に興味を持つようになりました。

「これは正方形だね!」「これは円っていうんだよ!」「これはなんだろう?」と子どもたち同士で会話している姿が見られるようになりました。

実際に2ヵ月継続してみて、クレタクラスを知ったばかりの頃と印象が変わった点について2点解説します。

最近は共働きの家庭も多いので「子どもだけでできる」をメリットに謳っている教材もたくさんあります。

クレタクラスも「ふれあい物語」で動画を通して分かりやすく解説してくれるので子どもだけで取り組むことも可能です。

ただ、答えは選んでタップするものが多く、間違えても何度か適当にタップしているうちに正解できます。

こどもだけで取り組むより、親子で一緒に観てわからないところをサポートしながら学習した方が伸びると思います。

一緒に観ることで親も声かけの仕方や取り入れたいおもちゃ・遊びなど、参考になることが盛りだくさん!

1日15分程度なのでクレタクラスの効果を最大限に生かすために、ぜひ親子で取り組んでほしいと思います。

クレタクラスは、月額3800円。

初月は半額の1900円で体験できます。

年間プランだと45,800円ですが、1ヶ月の体験コースを終えると割引券が発行され、31,000円(月2,583円)で利用可能。

年間プランは途中で解約した場合、残りの金額は返金されるので安心♪

| 1ヶ月プラン | 1年プラン | |

|---|---|---|

| 料金 | 3,800円/月 | 割引券利用で31,000円 (2,583/月) |

| 更新 | 自動更新 ※体験コースは自動更新なし | 自動更新 |

| 途中解約 | なし | 返金対応あり |

塾に通えば毎月3万~5万円はかかります。

普通の幼児教室でも1万~2万円が相場です。

ハイレベルな教材を使って、論理的思考力とコミュニケーション力を鍛えられるなら、安いのではないでしょうか?

クレタクラスの料金、支払い方法や注意点・お得な情報はこちらの記事にまとめました。

幼児期にしっかりと論理的思考力とコミュニケーション力を鍛えておくことで、小学校の算数も基本から応用問題までしっかり対応できます。

クレタクラスは、論理的思考力とコミュニケーション力を鍛えるのに最適な教材です。

あなたのお子さんも知識をつめ込むだけの算数ではなく、クレタクラスで概念から理解し応用問題にも対応できる思考力を身に付けて、算数を得意にしませんか?

クレタクラス PR

\ クーポンコード D58929で初月半額/

お友達キャンペーンは今だけ♪

※解約したい場合はサブスクの解約手続きが必要です。(解約はいつでも可能)

1ヶ月受講すると、年間コースのお得な割引クーポンももらえるよ♪

クレタクラスの料金や口コミ・評判など、概要を詳しく知りたい方はこちら。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

メールやサイト名はなくても送信できます